当16岁的小雨第三次因手机使用问题与父母发生激烈争吵时,这个曾经和睦的三口之家陷入了前所未有的危机,母亲发现女儿每天使用手机超过8小时,甚至在凌晨3点仍躲在被窝里刷短视频,类似的场景正在全球超过76%的家庭中反复上演,世界卫生组织最新报告显示,青少年过度使用智能设备的现象已构成21世纪最严峻的家庭教育挑战。

数字原住民时代的养育困境

当代青少年是真正的"数字原世代",他们从出生就浸泡在智能设备构建的数字环境中,中国互联网络信息中心数据显示,12-16岁青少年日均手机使用时长达4.2小时,其中27%存在明显的依赖倾向,这种依赖绝非简单的意志力问题,而是多重因素交织的复杂现象:

- 神经生物学层面:短视频平台的即时反馈机制持续刺激多巴胺分泌,形成类似赌博的奖赏回路

- 社会心理学层面:虚拟社交填补现实社交不足,游戏段位成为新型社交货币

- 家庭教育层面:43%家长存在"补偿性纵容",用手机替代亲子互动

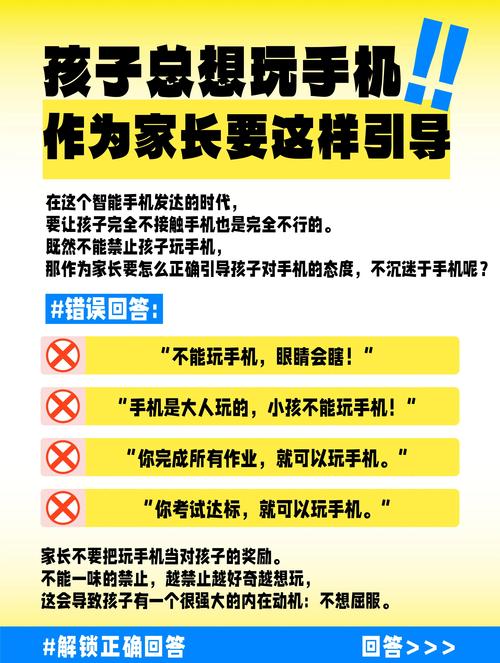

传统干预手段的三大误区

多数家长在面对手机依赖问题时,容易陷入三个典型误区:

-

暴力断网型:直接没收设备、断网断电 案例:杭州某父亲砸毁儿子手机后,孩子离家出走72小时 后果:激发逆反心理,损害亲子信任基础

-

经济惩罚型:将手机使用与零花钱挂钩 数据:采取此方式的家庭,孩子私下借贷购机比例达38%

-

道德绑架型:"玩手机就是不孝""对得起父母辛苦吗" 研究显示:此类言语暴力导致青少年抑郁风险增加2.3倍

建构性干预的四维模型

基于青少年发展心理学与行为矫正理论,建议家长构建"理解-替代-规范-联结"的立体干预体系:

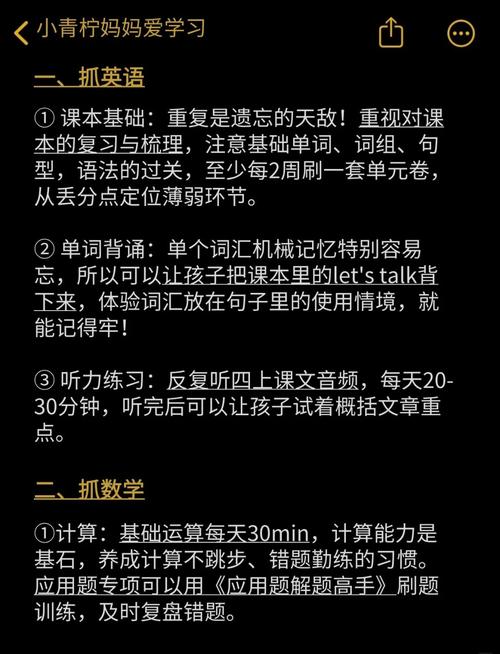

理解行为背后的心理机制 • 组织家庭观影会,共同观看《监视资本主义:智能陷阱》等纪录片 • 开展"手机使用动机"问卷调查,识别孩子是社交依赖还是成就补偿

提供优质替代方案 • 用实体拼图替代消消乐游戏,用天文望远镜观测替代星座APP • 创建家庭运动挑战:每周累计10万步可兑换电影票

建立数字使用规范 • 签订三方协议(父母/孩子/班主任),明确课堂模式开启时段 • 设置"无屏幕餐桌",配备实体沙漏记录家庭对话时长

强化现实情感联结 • 开展"童年对照计划":父母展示儿时玩具,孩子介绍热门APP • 创建家庭记忆银行:每月户外活动存入"快乐点数"

分阶段实施方案

第一阶段(1-2周):观察记录期 • 使用屏幕时间管理APP生成使用报告 • 制作"手机依赖温度计"可视化图表

第二阶段(3-4周):替代激活期 • 每周引入2项新型家庭活动 • 建立"数字斋戒日"(每周日离线6小时)

第三阶段(5-8周):习惯巩固期 • 举办家庭数字生活听证会 • 制定暑假"屏幕预算"计划

典型案例解析

北京某重点中学实施的"21天数字素养提升计划"显示,参与家庭的日均手机使用时长下降37%,其中最具代表性的案例是初三学生小昊的转变:通过父亲参与的模型拼装项目,成功将手游时间转化为实体创作时间,最终获得全国青少年科技创新大赛二等奖。

家长自我修炼指南

- 镜像理论应用:父母自身手机使用时长与子女呈0.71正相关

- 情绪管理训练:当冲突发生时,先做6次深呼吸再对话

- 持续学习计划:每月共读1本数字素养书籍(如《屏幕时代养育指南》)

在这场与智能设备争夺注意力的持久战中,家长需要铭记:我们不是在对抗科技,而是在培养能驾驭科技的主人,正如教育学家玛利亚·蒙台梭利所言:"孩子的每一次沉迷,都是对现实缺失的无声抗议。"唯有构建真实丰富的成长生态,才能帮助年轻一代建立健康的数字生活边界,这个过程需要智慧,更需要耐心——因为真正的教育,永远发生在强制与放纵之间的第三条路上。