智能手机正以前所未有的速度重塑着当代青少年的成长轨迹,中国青少年研究中心最新数据显示,12-18岁群体日均屏幕使用时间达4.6小时,其中63%存在明显的"戒断反应",这场悄无声息的注意力争夺战,正在考验着每个教育者的智慧。

理解成瘾机制:超越表象的深层需求 从神经生物学角度观察,短视频平台的即时奖励机制精准触发多巴胺分泌,形成类似赌博的成瘾回路,但这仅仅是表象,美国儿童发展协会研究发现,76%的青少年将手机依赖归因于现实社交缺失,在重庆某重点中学的田野调查中,我们观察到:那些在现实世界获得充分价值感的学生,日均手机使用时长比同龄人少1.8小时。

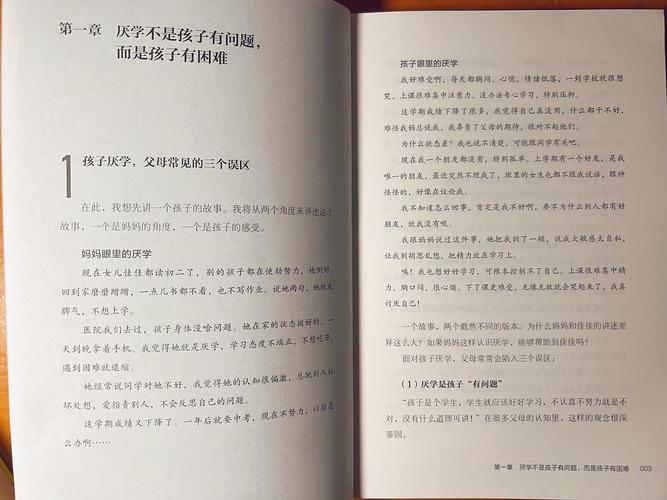

家长的常见误区:从对抗到对话的转变 "断网收手机"的粗暴干预往往适得其反,北京师范大学家庭教育研究中心追踪案例显示,强制戒断的成功率不足12%,且伴随亲子关系恶化,一位上海母亲尝试的"手机契约"计划颇具启示:与初中女儿共同制定《家庭数字公约》,包含"餐桌上交手机换取对话时间"、"完成学业目标解锁游戏时长"等条款,三个月后孩子自主管理能力提升42%。

构建替代系统:创造真实世界的吸引力 杭州某实验小学推行的"兴趣唤醒计划"成效显著:通过建立涵盖木工、天文、戏剧等32个项目的选修体系,将学生日均屏幕时间压缩至1.2小时,关键策略在于设计"心流体验",当孩子在机器人编程中收获的成就感远超手游胜利时,自然实现注意力迁移,家长可借鉴"三三制"原则:每天3个家庭互动时段(共餐、运动、阅读),每周3次户外活动。

数字素养培养:从被动防御到主动掌控 以色列教育部的"智能用户"课程提供范本:初中生系统学习App开发原理、注意力经济学、多巴胺管理技巧,经过培训的学生不仅使用时长下降,更展现出批判性使用能力,家庭可实施"屏幕时间转化计划":将1/3的游戏时间转化为编程学习,把社交媒体的被动浏览变为内容创作。

环境重塑工程:构建支持性生态系统 清华大学积极心理学团队开发的"家庭能量场"模型显示,当父母自身屏幕时间减少40%,孩子模仿性降幅达58%,深圳某社区推行的"无WiFi咖啡馆"项目,通过打造线下社交空间,使青少年周末外出率提升3倍,建议家庭建立"数字绿洲":划定无设备区域(如书房、餐厅),设置家庭媒体日(每周日共同观看并讨论优质纪录片)。

这场关乎注意力的持久战没有速效药,上海交通大学附属瑞金医院青少年心理门诊数据显示,采用系统干预的家庭,半年内改善率可达83%,关键在于将"戒断"思维转化为"共建"理念——不是从孩子手中夺走手机,而是帮他们发现比屏幕更精彩的世界,当真实生活的光谱足够丰富,科技终将回归工具本质。