初夏的傍晚,六岁的豆豆正在小区游乐场徘徊,这个在家能站在茶几上给全家人表演武术的"小霸王",此刻却攥着妈妈的衣角,眼巴巴望着正在玩滑梯的孩子们,这个场景让无数家长困惑:为什么孩子在家生龙活虎,在外却怯懦退缩?作为从业20年的儿童心理教育专家,我发现这种现象背后隐藏着三个关键教育密码。

环境反差背后的心理机制 儿童在不同场合表现出性格差异,本质上是安全感知系统在起作用,家庭环境作为孩子的"心理子宫",父母无条件的包容构建了绝对安全感,就像豆豆妈妈描述的:"他在家能光着脚满屋跑,但去幼儿园连厕所都不敢自己上",这种反差其实是孩子用"安全测试"探索世界:当进入陌生环境时,大脑杏仁核会本能启动防御机制,表现为退缩行为。

家庭互动中的隐形陷阱 许多家长无意中制造了"温室效应",案例中的王女士每天都会帮孩子完成所有社交应答:"有人打招呼我就替他回答,滑梯排队我帮他占位置",这种过度保护使孩子错失锻炼社交能力的机会,更值得警惕的是"反差强化"现象:家长在家鼓励孩子大胆表达,在外却因面子问题压制其行为,这种矛盾信号会让孩子陷入认知混乱,形成"内外有别"的应对模式。

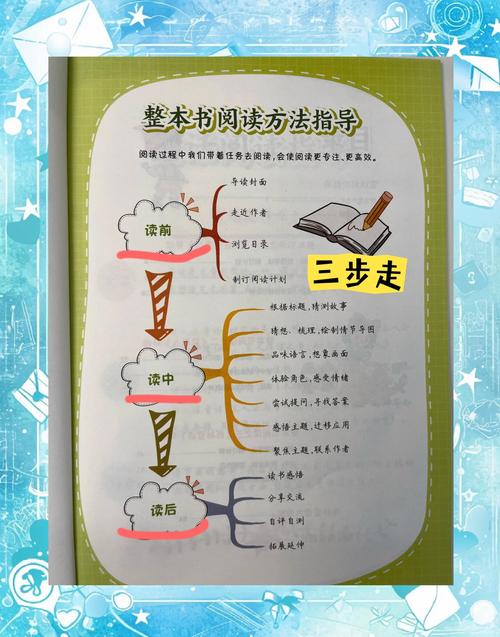

构建社交能力的阶梯训练法

-

家庭角色转换训练 建议家长每天设置30分钟"反向互动时间":让孩子扮演老师、售货员等角色,父母则扮演怯懦的学生或顾客,通过角色扮演游戏,帮助孩子建立社交场景的心理预演,注意要避免夸张的表扬,改用具体的肯定:"刚才你耐心解释商品的样子特别专业"。

-

社交机会的梯度创设 从"单点突破"开始:先邀请性格温和的同伴来家做客,逐步过渡到小团体活动,可以设计递进式任务:第一周完成微笑打招呼,第二周尝试分享玩具,第三周主导一个游戏,记录孩子的"勇气存折",用可视化的进步增强自信。

-

挫折教育的正确打开方式 当孩子遭遇社交挫折时,切忌空洞的"加油"鼓励,建议采用"复盘三步法":首先复述事件经过("刚才你想加入游戏但没成功"),接着引导情绪命名("是不是觉得有点难堪?"),最后共同寻找解决方案("下次可以试试说'我能当守门员吗?'"),这种理性引导能帮助孩子建立积极的归因模式。

心理韧性的培养密码 纽约大学发展心理学研究显示,具有环境适应力的儿童往往具备"情境认知灵活性",家长可以通过以下方式培养这种能力:

- 定期更换生活场景(超市购物、银行办事等),让孩子观察不同场合的社交规则

- 建立"问题解决锦囊",用图画方式记录应对策略

- 进行"勇气挑战"游戏,如自主结账、问路等,完成后颁发自制勋章

特殊情况的识别与干预 需要警惕的是,如果孩子出现持续6个月以上的社交回避,并伴有生理反应(呕吐、尿频等),可能存在选择性缄默症倾向,此时应及时寻求专业帮助,去年接触的案例中,8岁的乐乐经过3个月沙盘治疗配合家庭训练,成功克服了社交恐惧。

每个孩子都是带着独特密码来到世界的探索者,当面对"在家如虎,在外如鼠"的现象时,我们既要理解这是成长过程的自然阶段,也要把握关键期进行科学引导,教育的真谛不是消除差异,而是帮助孩子在安全感和挑战欲之间找到平衡点,就像教雏鹰飞翔,既要有温暖的巢穴供其休憩,也要有开阔的天空任其翱翔,当家长学会成为"安全基地"而非"保护罩",孩子自会生长出适应环境的智慧与勇气。