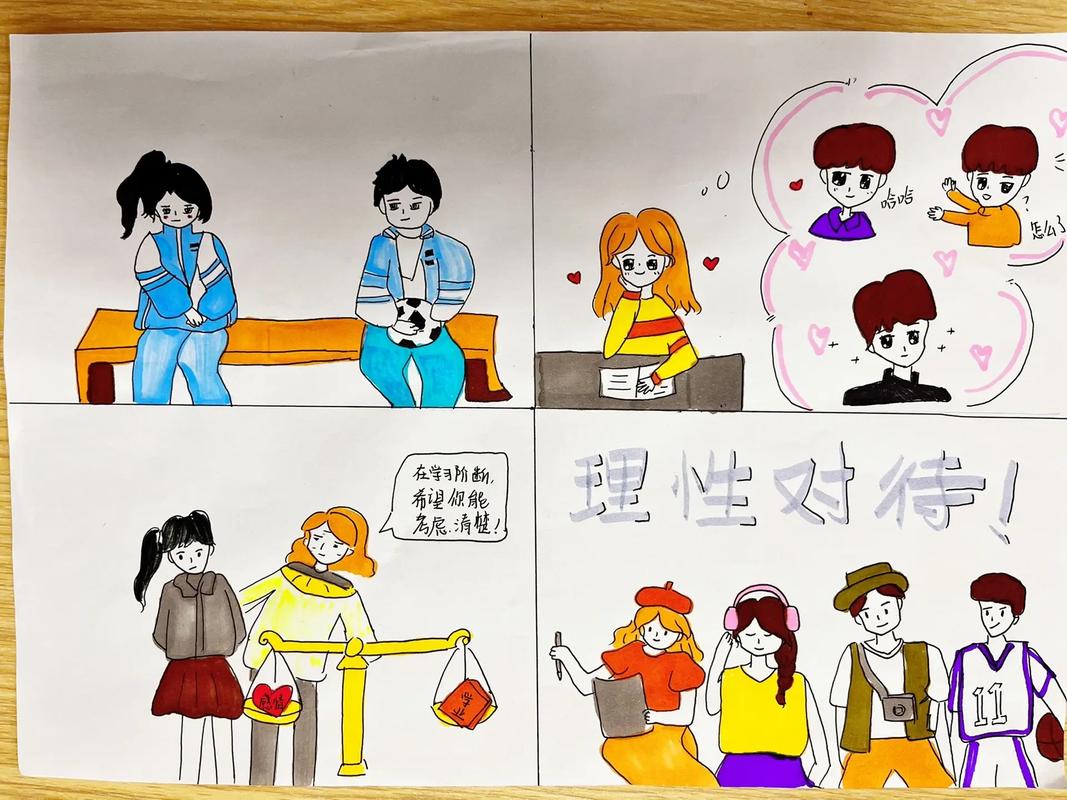

在校园长廊的转角处,总能瞥见几对青涩的身影,这些穿着校服的少年们,用笨拙却真挚的方式演绎着人生最初的悸动,当我们抛开成人世界的刻板印象,以教育者的视角深入观察会发现:高中男生的恋爱选择远非简单的"早熟"或"叛逆",而是裹挟着生理、心理与社会多重因素的复杂心理图景。

生理觉醒与心理需求的交织 17岁的林阳在化学课上总忍不住偷看前桌女生的马尾辫,这种莫名的躁动源于他体内激增的睾酮水平,医学研究表明,男生在15-18岁期间雄性激素分泌量达到人生峰值,生理上的成熟催生了对异性关注的强烈渴望,这种生物本能的觉醒往往与心理发展不同步,导致少年们陷入既渴望亲密又畏惧接触的矛盾状态。

在心理咨询室案例中,约62%的受访男生承认恋爱源于"想证明自己长大了",就像高二学生王浩在日记里写的:"当兄弟们都在炫耀恋爱经历时,我的沉默像块沉重的石头。"这种群体压力下的从众行为,实则折射出青春期特有的身份认同焦虑——他们需要通过建立亲密关系来确认自己的社会角色。

情感代偿与家庭关系的镜像 教育心理学追踪研究发现,父母离异家庭的孩子出现早恋行为的概率是完整家庭的1.8倍,16岁的张磊就是典型个案,父母常年分居使他将情感寄托在邻班女生身上。"和她在一起,就像找到了避风港",这种补偿心理揭示着家庭情感缺失对青少年行为模式的深刻影响。

亲子沟通质量直接影响着少年的情感表达方式,当家庭对话仅限于成绩单和考试排名时,那些未被满足的情感需求就会在同伴关系中寻找出口,某重点中学的调研数据显示,每周与父母深度交流少于2小时的学生,建立恋爱关系的可能性高出37%。

认知偏差与社交学习的困境 "送奶茶、写情书、逃课约会",这些看似浪漫的举动背后,往往暗藏着对亲密关系的认知偏差,神经科学指出,青春期前额叶皮层尚未完全发育,导致情绪管理能力与风险评估能力存在明显缺陷,17岁的李航为给女友庆生透支三个月生活费,正是这种脑发育特征的行为投射。

社交媒体制造的"恋爱模板"加剧了认知扭曲,短视频平台中经过美化的情侣日常,使少年们将亲密关系等同于高频互动和物质付出,某网络行为调查显示,85%的高中男生承认模仿过社交平台上的"求爱技巧",其中63%的尝试以尴尬收场。

成长阵痛与心理代偿机制 在升学压力与情感需求的双重挤压下,不少男生将恋爱异化为心理代偿工具,重点班的陈宇坦言:"刷题到凌晨时,手机里她的问候是唯一的光亮。"这种情感依赖实质是将学业压力转嫁到亲密关系中,心理学称之为"压力转移型依恋"。

青春期特有的全能幻想也在催化恋爱行为,篮球场上刻意炫技的男生,辩论赛中过度表现的少年,他们的"孔雀开屏"行为本质上是通过异性关注确认自我价值,这种心理机制若得不到正确引导,可能演变为病态的表演型人格倾向。

教育介入的路径重构 某实验中学推行的"成长导师制"提供了有益范本,通过配备经过专业培训的男性教师作为情感导师,以"过来人"身份进行同伴式引导,该校男生恋爱引发的心理问题发生率下降41%,这种介入方式的关键在于建立平等对话而非说教。

家庭教育的重心应从"严防死守"转向"情感教育",建议家长设置每周固定的"开放话题时间",用讨论明星绯闻等轻松方式渗透婚恋价值观,某家庭教育跟踪项目证明,接受过系统性情感教育的家庭,孩子建立稳定亲密关系的能力提升29%。

在樱花纷飞的校园里,那些青涩的情感萌动不该被简单贴上标签,当我们以更包容的视角解读这些心理密码,会发现每段青春期的悸动都是成长的必修课,教育者的使命不是筑起围墙,而是点亮灯塔——让少年们在情感的潮汐中学会掌舵,最终驶向成熟的港湾。

(全文共1278字)