当11岁的小明连续三天通宵玩《王者荣耀》被送进急诊室,当14岁的小芳因充值游戏败光奶奶的养老钱登上热搜,游戏依赖已成为当代家庭教育的痛点,面对这场无声的战役,我们需要的不是简单的禁止与对抗,而是更深层的教育智慧。

游戏依赖的本质是心理需求的错位满足

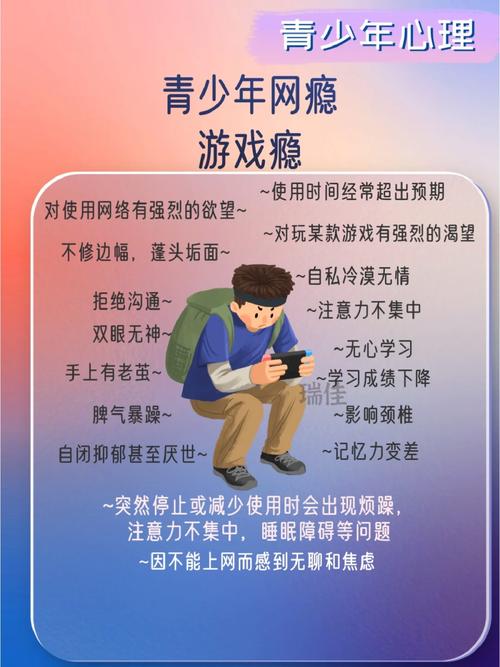

现代神经科学研究显示,游戏通过即时反馈机制激活大脑奖赏回路,其刺激强度是日常生活的300%,但这种快感如同精神吗啡,过量摄入将导致多巴胺受体钝化,我们常忽视的是,80%的游戏成瘾少年都存在现实中的情感缺失:有的在班级里找不到存在感,有的与父母缺乏深度交流,有的在学业竞争中屡屡受挫。

深圳某重点中学的心理咨询档案揭示,游戏依赖学生普遍存在"三无心理":无价值感、无目标感、无掌控感,他们通过虚拟世界的段位晋升获得现实中缺失的成就体验,用游戏社交填补现实交往的空白,当家长粗暴断网时,实际切断了孩子最后的心理慰藉。

传统对抗式教育的三大误区

"再玩手机就砸了你!"这类威胁式管教往往适得其反,脑科学研究表明,青少年前额叶皮层尚未发育成熟,面对威胁时更易触发杏仁核的应激反应,某地教育部门统计显示,采取强制措施的家长中,67%遭遇过孩子离家出走或自残威胁。

物质奖励的诱惑如同饮鸩止渴,北京家庭教育指导中心跟踪案例显示,承诺"考前十名送皮肤"的家庭,三个月后孩子成绩平均下滑15%,这种外在激励消解了内在学习动机,形成"给奖励才学习"的恶性循环。

最危险的是将游戏妖魔化,杭州某校开展的"游戏创作体验课"证明,当学生理解游戏设计原理后,沉迷率下降40%,智慧型家长会与孩子讨论游戏机制,将其转化为培养逻辑思维、团队协作的教材。

构建替代性成就系统的四维空间

上海家庭教育研究会提出的"兴趣迁移模型"值得借鉴,为12岁游戏高手小航设计的三步计划颇具启发性:首先肯定其游戏中的策略思维,继而引导参与机器人编程班,最终帮助其在全国青少年人工智能大赛获奖,这种价值认同-能力迁移-成就再造的路径,成功实现了兴趣转化。

在南京某实验学校,每周五的"现实升级日"成为最受期待的校园活动,学生通过完成学科挑战、社会实践、艺术创作等任务积累"经验值",期末兑换研学机会,这种游戏化教学设计使学业参与度提升55%。

家庭需要打造"沉浸式成长空间",成都王女士的家庭读书会值得借鉴:每周全家共读一本书,孩子担任"知识领航员",父母做"学习伙伴",这种平等互动不仅提升阅读量,更重建了亲子情感联结。

培养自律能力的渐进式训练

北京师范大学研发的"21天行为重塑方案"效果显著,第一阶段建立"游戏时间银行",将节省的游戏时间转化为现实奖励;第二阶段实施"自主管理契约",由孩子制定并执行计划;第三阶段启动"价值发现计划",引导思考生命意义,跟踪数据显示,参与家庭的孩子自律能力平均提升47%。

情绪管理训练是关键,广州某心理咨询机构开发的"STOP"技术:当游戏冲动来临时,暂停(Stop)→呼吸(Take breath)→观察(Observe)→选择(Proceed),配合正念冥想练习,能有效降低冲动行为频率。

家校社协同的立体支持网络

杭州某区推行的"网络素养课程"包含游戏设计、信息甄别、时间管理等模块,学生不仅要学习制作益智游戏,还要完成"媒体使用审计"作业,这种参与式学习使健康用网意识提升63%。

社区资源整合至关重要,深圳"少年创客空间"提供3D打印、无人机编程等体验,苏州"城市探索者"项目组织古迹探秘活动,当现实世界足够精彩时,虚拟世界的吸引力自然减弱。

心理咨询师的介入时机需要智慧把握,当孩子出现持续失眠、拒绝社交、成绩骤降时,专业干预不可或缺,但要注意避免标签化,采用"成长教练"而非"心理治疗"的介入方式。

站在教育变革的十字路口,我们需要的不是与游戏为敌,而是培养能驾驭数字时代的完整人格,正如陶行知先生所言:"教育是心心相印的活动,唯独从心里发出来,才能打动心灵的深处。"当家庭成为温暖的能量场,当学校变成发现的乐园,当社会提供丰富的成长选择,每个孩子都能找到比游戏更值得投入的人生副本。