在超市里追逐打闹的"小旋风",把新买的玩具拆成零件的"破坏王",课堂上突然爆发的"十万个为什么"——面对精力旺盛的调皮孩子,无数家长在耐心耗尽前都会发出灵魂拷问:这孩子到底怎么了?儿童行为研究显示,3-12岁儿童每天平均产生150次探索行为,其中被判定为"调皮"的举动占比高达68%,当我们放下焦虑的滤镜,会发现这些看似恼人的行为,实则是孩子认知世界的重要途径。

理解调皮行为的本质属性 儿童发展心理学研究表明,调皮行为是大脑发育的必然产物,4-7岁儿童前额叶皮层尚未发育成熟,导致他们难以有效控制冲动,这种生理特征在男孩身上尤为明显,德国马普研究所跟踪研究发现,经常进行探索性游戏的孩子,其空间认知能力比同龄人高出23%,那些把沙发当蹦床、用蜡笔在墙上作画的孩子,正是在通过感官体验构建对物质世界的认知框架。

家长需要警惕的是将正常发展行为病理化,美国儿童行为中心曾对3000个"多动症"诊断案例进行复核,发现42%的儿童只是处于正常活跃水平,真正的异常行为应具备持续性(每天发生)、广泛性(多个场景出现)和破坏性(严重影响生活)三个特征,当孩子偶尔在课堂上插话或忘写作业时,这更像是成长中的"系统调试",而非需要矫正的"程序错误"。

分阶段应对策略工具箱 学龄前阶段(3-6岁)的关键词是"转化",当孩子把米缸变成沙池,不妨准备专用探索箱;当他们在雨天踩水坑,可以提供防水装备并约定时间,这个阶段孩子的注意力持续时间约5-15分钟,建议采用"三分钟转移法":先共情(我知道踩水很有趣)-再引导(我们换个地方继续玩)-最后明确边界(但不能弄湿别人的东西)。

小学低年级(7-9岁)要建立"责任补偿"机制,面对打碎花瓶的孩子,与其责骂不如引导:"我们需要共同解决这个问题,你打算怎么弥补?"德国教育学家发明的"行为银行"制度值得借鉴:孩子通过完成责任任务积累积分,用以兑换淘气许可,这种方式将破坏力转化为建设性行为,培养孩子的自我管理能力。

高年级(10-12岁)则需启动"价值谈判",这个阶段的孩子开始形成独立人格,简单的禁止只会激发逆反,有位父亲处理儿子逃学打篮球的案例堪称典范:他先是陪孩子打了场球,然后讨论"成为职业球员需要哪些素质",最后达成"完成学业作为训练基础"的协议,这种尊重式的引导,既能守护原则又保全了孩子的尊严。

沟通方式的维度升级 语言重构是化解冲突的关键,把"不许乱跑"换成"请像小企鹅排队走路",用"墙壁会疼"替代"不准乱画",这种具象化表达更符合儿童思维特征,日本幼儿园教师常用的"三句式沟通法"值得借鉴:描述事实(积木撒在地上了)-表达感受(妈妈担心会绊倒人)-提出请求(请把它们送回城堡好吗)。

建立"调皮许可区"能有效释放儿童精力,在客厅设置自由创作墙,在小区划定探险路线,每周设立"疯狂一小时",这些设计既满足探索需求又维护了基本秩序,英国某小学的"泥巴日"实验显示,定期释放能量的孩子,课堂专注度提升了40%。

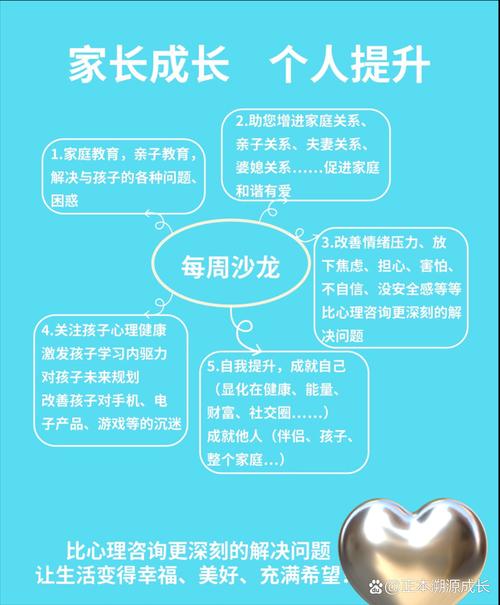

家长的自我成长必修课 教育认知需要破除三大迷思:完美小孩妄想症、即时生效焦虑症、横向比较强迫症,每个孩子都有独特的成长节律,就像不同的植物有不同的花期,有位母亲记录儿子3年成长日记发现,曾经让人头疼的"问题行为",80%都随着成长自然消解,剩下的20%转化成了创造力和领导力。

情绪管理是家长的必修课,当面对满屋狼藉时,不妨启动"十分钟冷静法则":暂时离开现场,用冷水敷脸,回想孩子天使般的睡颜,定期设置"家长充电日",通过阅读、运动或与朋友交流重建心理能量,教育不是一场压制与反抗的战争,而是两颗心灵共同成长的过程。

教育学家蒙特梭利曾说:"儿童是成人之父。"那些让我们皱眉的调皮瞬间,或许正是孩子赠予的成长礼物,当家长学会用发展的眼光看待孩子的"非常规"行为,用智慧将破坏力转化为创造力,那些曾经令人头疼的"小魔王",终将在理解和爱中成长为独特而闪耀的个体,没有不调皮的孩子,只有尚未读懂孩子的家长,让我们以陪伴代替压制,用引导取代说教,共同见证生命最本真的成长力量。