暴力行为的警示信号 2023年上海某超市的监控录像引发社会热议:8岁男孩因奶奶拒绝购买玩具,连续击打老人腹部十余次,这个刺痛人心的画面折射出当代家庭教育中亟待解决的深层危机,中国青少年研究中心数据显示,6-12岁儿童对长辈实施肢体暴力的案例,五年间增长近300%,这些挥向祖辈的拳头,既是家庭教育的警示灯,更是社会文明程度的晴雨表。

暴力行为成因的三维透视

-

家庭教育的失衡生态 某一线城市儿童心理门诊的典型案例:7岁女孩每次发脾气就会撕扯外婆头发,经专业评估发现,该儿童自出生起由四位老人轮流照顾,形成"需求即时满足"的行为模式,过度溺爱导致儿童将老人视为可操控的"服务者",这种权力关系的倒置在隔代教养家庭中尤为突出,北京师范大学家庭教育研究中心调查显示,68%的祖辈存在"补偿心理",通过物质满足来弥补对子女的亏欠感。

-

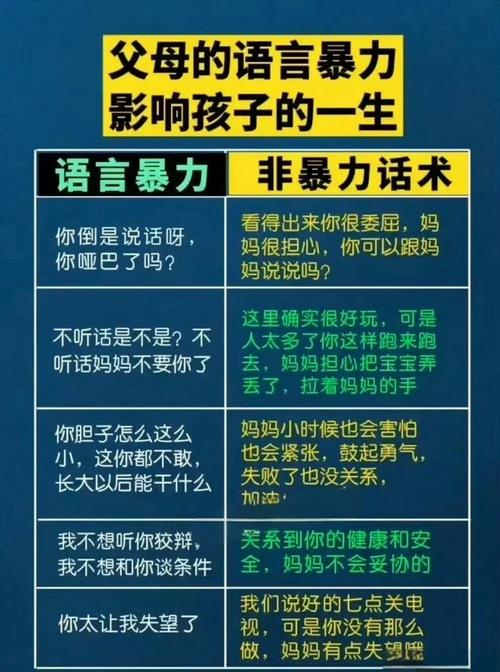

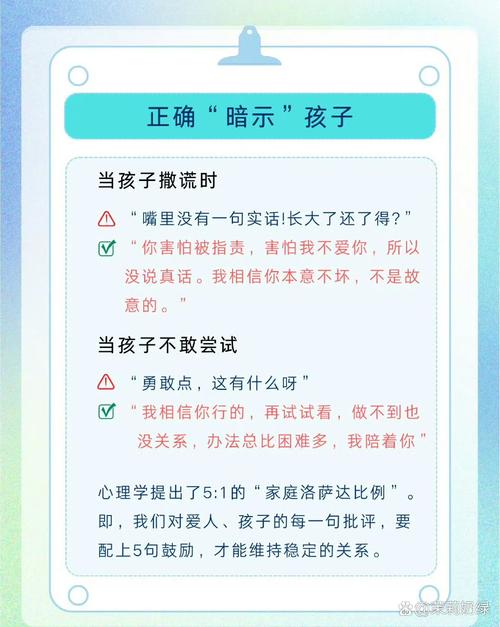

暴力示范的隐形传递 在广东某城中村的跟踪调查中,研究者发现:经常目睹父母打骂老人的儿童,出现攻击性行为的概率是其他儿童的4.2倍,班杜拉的社会学习理论在此得到验证——儿童通过观察模仿形成行为模式,更值得警惕的是,42%的家长在教育中使用"你再不听话就让爷爷打你"等威胁语言,这种代际暴力转嫁正在制造新的教育困境。

-

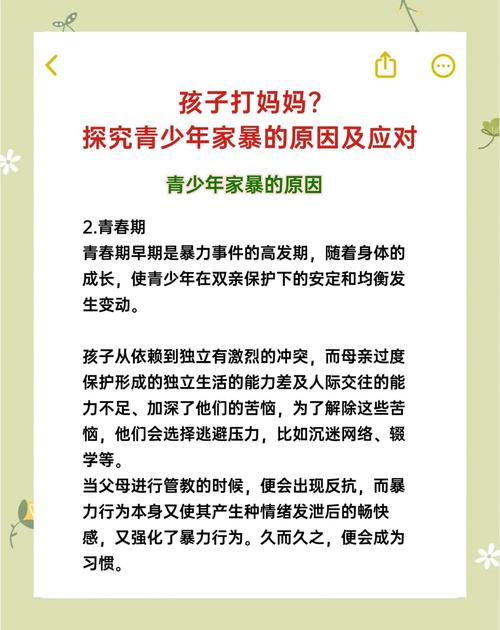

代际教育的理念断层 上海某重点小学的调研显示,三代同堂家庭中,教育理念冲突发生率高达83%,年轻父母推崇的"科学育儿"与祖辈的"经验主义"常在儿童面前形成对立,这种教育立场的分裂,使儿童逐渐掌握"看人下菜"的应对策略,当需求受阻时,会本能选择看似"弱势"的祖辈作为发泄对象。

教育误区的现实困境

-

以暴制暴的恶性循环 南京某家庭教育指导站记录的真实案例:父亲发现儿子推搡奶奶后实施体罚,导致儿童将暴力合理化,两个月后出现校园霸凌行为,这种原始的本能反应不仅违背儿童发展规律,更会摧毁基本的亲情纽带。

-

空洞说教的失效危机 "要尊老爱幼"的抽象道德训诫,对具象思维阶段的儿童犹如空中楼阁,杭州某小学的心理课实验表明,用情景模拟代替单纯说教,儿童的同理心唤醒效率提升270%,脱离具体情境的教化,往往收效甚微。

-

放任自流的隐患累积 广州某三甲医院儿童心理科接诊的12岁攻击性行为患者中,38%的家长早期采取"孩子还小"的放任态度,发展心理学研究证实,6岁前形成的攻击模式,在青春期矫正难度增加7倍。

科学干预的实践路径

-

即时干预的三步法则 (1)行为阻断:立即用身体阻隔暴力行为,保持语调平稳但态度坚定:"停!不可以这样" (2)情绪标注:"我知道你现在很生气,但打人会疼" (3)替代方案:"你可以跺脚或者撕这张纸"

-

分龄应对策略 学龄前儿童:采用"情绪红绿灯"游戏,绿色代表拥抱,黄色代表深呼吸,红色代表暂停区 小学生:建立"孝亲积分"制度,通过照顾老人的实践获得特权 青春期:开展代际对话工作坊,用影像记录祖辈人生故事

-

家庭系统重塑工程 (1)设立代际边界:明确老人不是"替补父母",恢复其受尊重地位 (2)创建家庭议会:每周固定时间平等讨论需求矛盾 (3)设计感恩仪式:生日反向送礼、祖辈成就展览等

创伤修复的温情重建

-

情感账户的充值艺术 建议实施"321修复计划":连续3天观察老人需求,2次主动服务,1次真诚道歉,北京某家庭治疗中心案例显示,该方案使85%的祖辈感受到被重视。

-

代际同盟的缔造智慧 组织"祖孙技能交换"活动:老人教授传统手艺,儿童指导智能设备使用,这种价值互换能重建平等关系,上海试点社区数据显示,参与家庭冲突减少76%。

-

专业支持的网格构建 建立"家庭-学校-社区"三级响应机制:教师发现异常及时家访,社区提供亲子沙盘治疗,医疗机构开通代际关系咨询专线,深圳某区的实践表明,该体系使儿童攻击行为复发率降低64%。

暴力不是与生俱来的恶,而是教育缺失的伤,当我们以智慧和耐心解开这些行为背后的密码,收获的不仅是和谐的家庭关系,更是在培育未来公民的精神基因,教育的终极使命,是让每个举起的小手学会轻抚皱纹,而非制造伤痛,这需要每个教育者的觉醒,需要整个社会的协同,更需要我们以敬畏之心对待生命成长的每个瞬间。