清晨六点的北京某小区,李女士第23次删除编辑好的朋友圈,她本想控诉儿子连续三天用"闭嘴吧你"打断自己的叮嘱,却在发送前想起上个月家庭治疗师的提醒:"所有叛逆行为都是孩子发出的求救信号",这个场景正以不同形态在千万家庭上演——据《中国家庭教育现状白皮书》数据显示,14-18岁青少年群体中,63.7%的家长反映存在子女言语顶撞现象,而真正采取科学应对措施的不足12%。

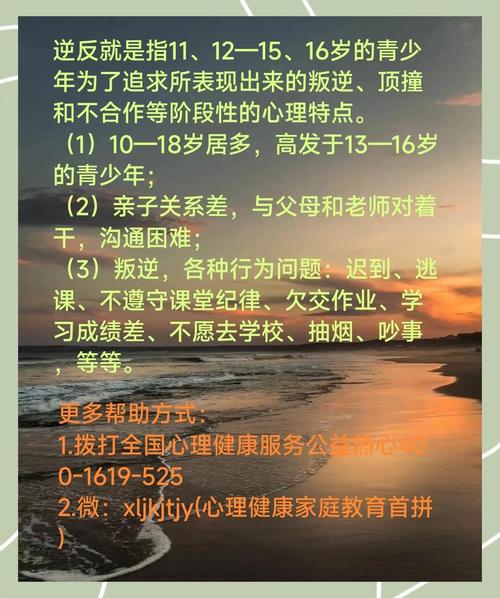

解构"不尊重"背后的心理密码 当我们谈论青少年对父母的不尊重时,往往陷入非黑即白的道德评判,教育心理学研究表明,这种表象下隐藏着三重心理机制:

-

身份建构期的认知冲突:青少年前额叶皮质尚未发育完善(约完成于25岁),导致情绪控制能力薄弱,当父母的说教触发其自我同一性危机时,本能会通过否定权威来确认独立人格,例如初三学生小张在日记中写道:"我知道应该听妈妈的话,但每次她开口我就想反抗,好像不这样就不能证明我是我自己。"

-

代际认知代沟的具象化:数字原住民与模拟移民的思维鸿沟远超想象,斯坦福大学追踪研究显示,当代青少年处理信息的平均速度是父母的1.8倍,这导致他们容易将父母的谨慎视为"落伍",将关心误解为"控制"。

-

情感诉求的扭曲表达:北京师范大学附属中学心理咨询室的数据揭示,76%的"顶撞事件"实质是孩子对情感联结的渴望,就像高二女生小林对咨询师坦言:"每次故意和爸爸唱反调,其实是想让他放下手机认真看我一眼。"

重塑尊重的四维教育模型 (一)认知重塑:从"管教对象"到"成长伙伴" 上海家庭教育研究会提出的"双主体理论"强调,有效的教育应建立在平等对话基础上,具体实施可分为三个阶段:

-

观察期(1-2周):记录冲突场景的完整对话,注意区分事实与评判,如将"你从不尊重我"转换为"今天三次打断我说话时,你正在打游戏"。

-

镜像对话训练:采用"事件+感受+需求"的表达结构。"当你把书包扔在门口时(事实),我感到被忽视(感受),希望我们能共同维护家的整洁(需求)。"

-

权力让渡实践:每月设立"家庭决策日",让孩子在限定范围内行使决定权,杭州王先生分享:"让儿子负责周末菜单后,他反而开始询问我的饮食禁忌。"

(二)情绪教养:构建情感安全区 神经科学研究证实,人类面对指责时杏仁核会触发战斗反应,建立情感连接的三个关键点:

-

60秒冷静法则:当冲突升级时,家长可明确告知:"我需要60秒冷静,之后我们再继续讨论。"这不仅示范情绪管理,更打破"权力斗争"的恶性循环。

-

正向反馈机制:哈佛大学积极心理学实验显示,5:1的积极互动比例能显著改善关系,意味着每1次指正需要5次真诚赞美来平衡,可以从发现孩子主动倒垃圾、按时完成作业等细节开始。

-

非暴力沟通工作坊:深圳某中学引入的亲子沟通课程中,家长学习用"我观察到...我感受到...我需要..."的句式替代指责,三个月后冲突率下降41%。

(三)边界教育:温柔而坚定的规则守护 日本教育学家岸见一郎提出的"课题分离"理论在此极具实践价值:

-

责任明晰化:制作"家庭责任矩阵",区分父母与孩子的专属领域,如学习质量是孩子的课题,而创造学习环境是父母的职责。

-

自然结果法:当孩子因拖延错过校车时,坚持让其自行解决上学问题,青岛孙女士实践后发现:"经历过两次迟到后,儿子开始主动设置闹钟。"

-

契约式管理:与孩子共同制定手机使用协议,包含每日使用时长、违规处理条款等,关键是要让孩子参与规则制定,厦门某家庭的经验显示,自主制定的规则遵守率提高67%。

(四)文化浸润:重建孝道认知的现代诠释 面对传统文化与现代价值的碰撞,需要创新传承方式:

-

家族故事疗法:定期开展"祖辈人生"主题分享,用曾祖父的创业史、外婆的求学经历等真实故事,让孩子在家族脉络中找到身份认同。

-

服务学习实践:组织家庭参与社区敬老服务,在照顾孤寡老人过程中体会责任与关怀,成都某公益组织数据显示,持续参与志愿服务的孩子,家庭关系融洽度提升38%。

-

感恩日记行动:鼓励每天记录三件感谢父母的小事,心理学实验证明,持续21天的感恩记录能显著提升亲社会行为。

特别警示:三种典型误区解析

-

"以暴制暴"陷阱:南京脑科医院案例显示,长期遭受语言暴力的青少年,大脑海马体体积平均缩小6.2%,直接影响情绪调节能力。

-

"物质补偿"悖论:上海社科院调查表明,用物质满足替代情感投入的家庭,子女尊重指数反而低于平均水平19个百分点。

-

"放任自流"危机:美国约翰霍普金斯大学跟踪研究发现,完全放任的教育方式使青少年违法犯罪率提高3倍。

教育本质上是生命与生命的相互滋养,当我们以"园丁"而非"木匠"的姿态面对成长,就会发现那些带刺的言语背后,往往藏着未被读懂的生命宣言,正如德国教育学家福禄贝尔所言:"教育之道无他,唯爱与榜样而已。"在这个急速变迁的时代,重建亲子间的尊重,不仅需要智慧的方法,更需要我们以成熟的心智率先示范:真正的尊重,永远始于自尊自爱的觉醒。