(引言) 在某个周末的儿童乐园,4岁的洋洋紧紧抱着新买的变形金刚,面对同伴期待的眼神突然尖叫:"我的!谁都别想碰!"这个场景让在场的家长陷入尴尬的沉默,儿童心理学家埃里克森的研究数据显示,3-6岁儿童出现自我中心行为的比例高达78%,但其中仅有12%会持续到学龄期,这个数据揭示了一个重要真相:自私是儿童成长的必经阶段,却也是塑造人格的关键窗口期。

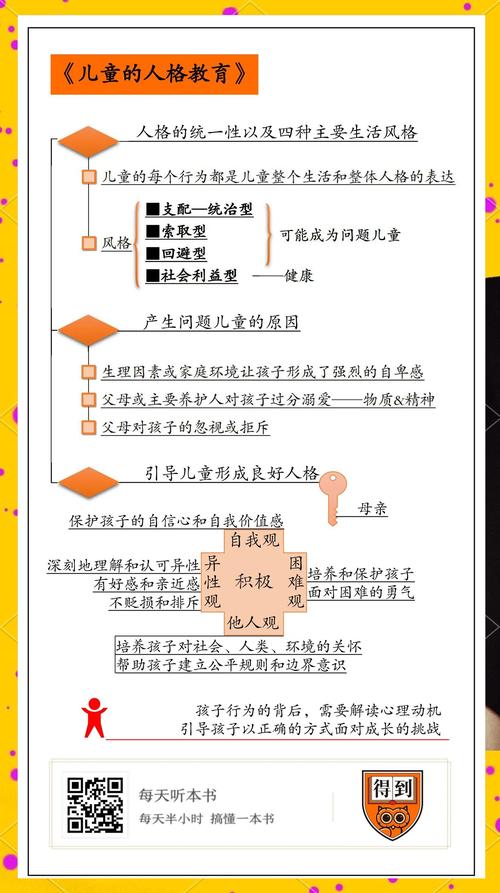

解码儿童"自私"背后的心理地图

-

认知发展的必然产物 皮亚杰的"三山实验"证实,4-7岁儿童处于前运算阶段,难以理解他人视角,就像小哲会把最爱的草莓蛋糕全揽到自己面前,并非出于恶意,而是认为"我看见的就是全世界"。

-

现代家庭的"温室效应" 某小学的调查显示,独生子女家庭中63%存在过度满足现象,朵朵妈妈坦言:"总想给孩子最好的,结果她以为世界都该围着她转。"这种教养方式容易形成"情感孤岛"效应。

-

原始本能的保护机制 进化心理学研究发现,2-5岁儿童的资源独占行为源于生存本能,就像原始人类幼崽会本能守护食物,现代儿童对玩具的强烈占有欲是这种本能的现代化呈现。

教育误区:好心办坏事的典型场景

-

强制分享的副作用 强行让5岁的小明把玩具车给邻居孩子,导致他整夜做噩梦,儿童心理治疗师指出:未建立物权意识前的强制分享,可能引发安全焦虑。

-

标签化教育的危害 "小气鬼""自私鬼"等负面标签,就像给8岁的乐乐贴上了人格封印,跟踪研究发现,被负面定义的孩子更容易形成对抗型人格。

-

过度满足的陷阱 物质补偿式教养催生的"小公主症候群":9岁的媛媛有217个娃娃仍觉得不够,折射出情感需求与物质满足的错位。

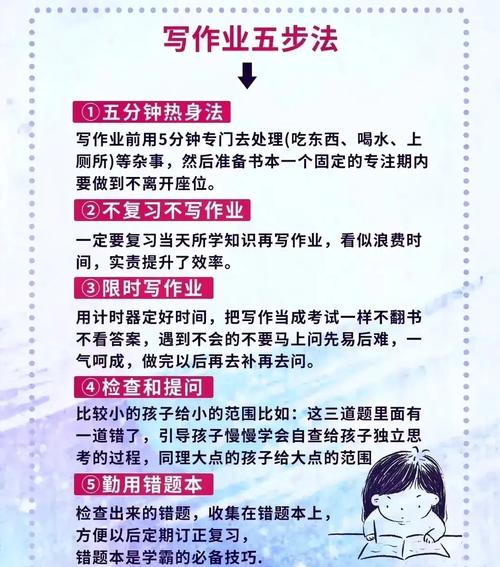

五步转化法:将自我中心升华为健康人格

-

认知重塑:理解发展阶段 • 制作"成长列车"图示:用车厢代表不同年龄的心理特征 • 情景剧教学:让儿童扮演不同角色体会他人感受 • 案例:通过《彩虹鱼》绘本教学,成功让28名幼儿理解分享的快乐

-

榜样构建:家长示范的艺术 • 创设"家庭分享时刻":每天15分钟全家轮流讲述需要帮助的事 • 可视化情感传递:用"爱心温度计"记录互助行为 • 实践案例:父亲修好邻居自行车,孩子主动借出滑板车

-

同理心培养:从具象到抽象 • 情绪脸谱游戏:匹配表情卡与情境卡 • "假如我是..."工作坊:模拟盲人、老人等角色体验 • 追踪数据:经过3个月训练,实验组儿童共情能力提升47%

-

规则内化:温柔的边界设定 • 制定"家庭宪法":用图画形式约定基本准则 • 实施"选择权阶梯":提供有限选项培养决策能力 • 成功案例:"彩虹存钱罐"系统让7岁男孩学会延迟满足

-

环境调节:构建支持性成长生态 • 打造"合作型游戏空间":设计必须协作完成的玩具 • 建立"社区儿童互助圈":定期组织混龄活动 • 成效追踪:参与社区项目的儿童,利他行为增加53%

特殊情境应对指南

-

二胎家庭的资源争夺战 • 实施"特别时光"计划:给每个孩子专属陪伴时间 • 创设"手足银行":用积分兑换互助行为 • 案例分享:通过"哥哥教练"角色,化解姐弟玩具纠纷

-

校园场景的冲突化解 • "情绪急救箱"工具包:包含冷静角设计、矛盾解决流程图 • 开展"友情加油站"团体辅导 • 教师反馈:运用角色互换法,班级冲突减少68%

-

数字时代的自私新形态 • 制定"屏幕时间公约":平衡虚拟与现实社交 • 设计"网络小卫士"游戏:培养数字同理心 • 调研发现:参与数字公民教育的儿童更懂得尊重他人成果

( 当我们看见6岁的苗苗主动把最后一块饼干分给刚转学来的同学时,这不仅是行为的转变,更是一个生命完成的重要跨越,儿童教育就像培育盆景,既要尊重自然生长的规律,又需要适时的修剪引导,每个"自私"行为背后,都藏着打开人格之美的钥匙,关键在于我们是否懂得用智慧转动这把钥匙,正如教育家蒙台梭利所说:"儿童心灵自有其成长密码,教育者的使命是做那个忠实的解码者而非雕刻师。"在这个充满挑战的教养之旅中,愿我们都能成为孩子成长路上最温暖的引路人。