当崭新的玩具被摔裂成碎片,当碗碟在地面发出刺耳的破碎声,很多父母都会陷入困惑与焦虑:那个曾经乖巧的孩子,为何突然变得如此暴躁?面对孩子频繁摔东西的行为,我们首先要理解这并非单纯的"坏习惯",而是隐藏着复杂的身心发展密码。

摔打行为背后的年龄分水岭

-

0-3岁:探索世界的必经之路 在生命最初的三年里,摔打行为往往具有生理发展意义,8个月大的婴儿开始有意识地松开手指,他们通过反复摔落物品来理解"因果关系";1岁半的幼儿正处于手部敏感期,摔打动作帮助他们建立空间感知;2-3岁的儿童则通过物体碰撞声响获得感官刺激,这个阶段的"破坏"行为,本质上是认知发展的外显表现。

-

3岁后:情绪表达的预警信号 当孩子超过3岁仍频繁摔打物品,就需要引起教育者的警觉,此时的行为往往转化为情绪表达的替代方式,可能是愤怒、焦虑等负面情绪的具象化投射,值得关注的是,6岁以上儿童若仍持续出现破坏性行为,则需要专业心理评估介入。

解码摔打行为背后的心理诉求

-

探索欲望受阻的另类表达 当孩子被过度限制活动空间,或长期接触单一化玩具时,摔打成为他们突破环境限制的原始方式,就像5岁的乐乐总在摔积木,深层原因竟是父母禁止他玩沙土、颜料等开放性材料。

-

情绪管理系统的超载警报 临床心理学研究发现,频繁摔打物品的儿童中,68%存在情绪识别障碍,他们无法准确表达"我很失望"或"我需要帮助",转而通过破坏行为释放情绪压力,这种状况常见于教养环境中缺乏情绪引导的家庭。

-

关注渴求的极端化呈现 当常规的呼唤得不到回应时,摔打物品产生的巨大声响就成为吸引注意的"特效手段",这种行为模式一旦形成,可能演变为破坏性行为依赖。

-

镜像神经元的模仿学习 家庭暴力环境中的儿童,出现攻击性行为的概率是普通儿童的3.2倍,孩子无意识地模仿成年人的情绪处理方式,将摔打物品视为解决问题的常规手段。

分龄应对策略工具箱 【0-2岁探索期】 • 提供可摔打的安全物品(硅胶玩具、布球) • 设计"摔不坏"游戏角(悬挂铃铛、弹性装置) • 避免过度制止,用"换给你这个"替代"不准摔"

【2-4岁情绪启蒙期】 • 制作情绪脸谱图辅助表达 • 引入"生气盒子"(可捶打的减压玩具) • 角色扮演游戏:"玩具受伤了怎么办?"

【4岁以上规则建立期】 • 制定物品管理契约(损坏玩具需用零花钱修复) • 设置冷静角与情绪日记本 • 引入正念呼吸训练(每天5分钟"气球呼吸法")

家长的自我觉察与环境优化

-

家庭情绪场的温度检测 记录全家一周的情绪波动曲线,寻找孩子摔打行为的时间规律,某案例显示,男孩的破坏行为80%发生在父母加班晚归日,提示分离焦虑的存在。

-

替代性满足方案设计 将破坏欲转化为建设力:组建"拆解实验室"(旧钟表、电器),满足探究需求;用陶艺捶打替代物品摔打,进行艺术转化。

-

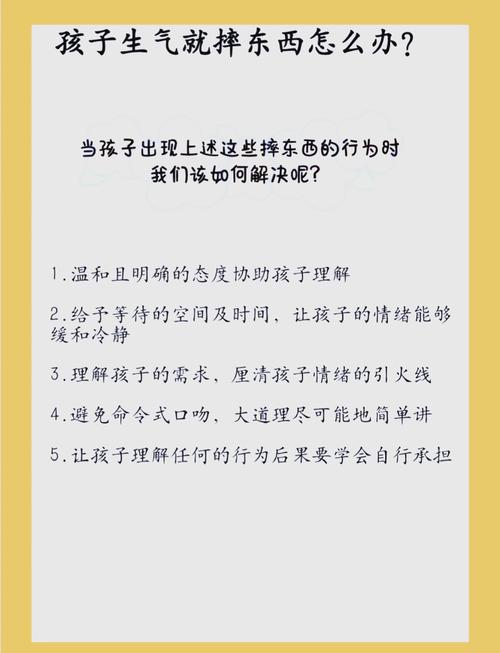

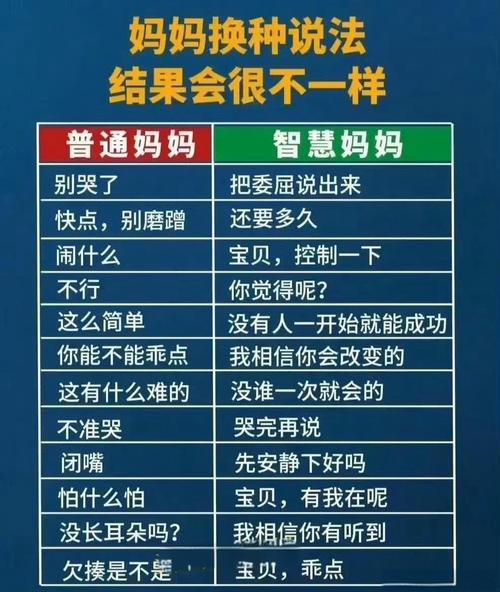

沟通范式的升级迭代 避免无效指责:"你又摔东西!" → 改为:"妈妈看见你很生气,能和我说说发生什么了吗?" 将焦点从行为本身转向情感联结,运用"描述+共情+引导"的三段式沟通。

教育者需要警惕的三大误区

-

以暴制暴的恶性循环 惩罚性摔打孩子物品,会强化"暴力解决问题"的认知模式,研究发现,遭受此类管教的孩子,攻击性行为发生率增加40%。

-

过度满足的物质补偿 立即更换被摔物品的行为,可能演变为变相奖励机制,建议采用"修复期"制度,让孩子参与物品修缮过程。

-

放任自流的消极应对 "孩子还小不懂事"的宽容,可能错失行为矫正关键期,3-6岁是建立行为规范的最佳窗口期。

构建健康情绪管理生态系统

-

阶梯式情绪教养体系 • 基础层:允许情绪存在("你可以生气") • 中间层:规范表达方式("但不能伤害物品") • 发展层:建设性解决方案("我们试试其他方法")

-

家庭仪式创设 • 每周"情绪垃圾箱"清理仪式 • 每月"压力球"制作工作坊 • 季节性"破坏艺术节"(用废旧物品创作)

-

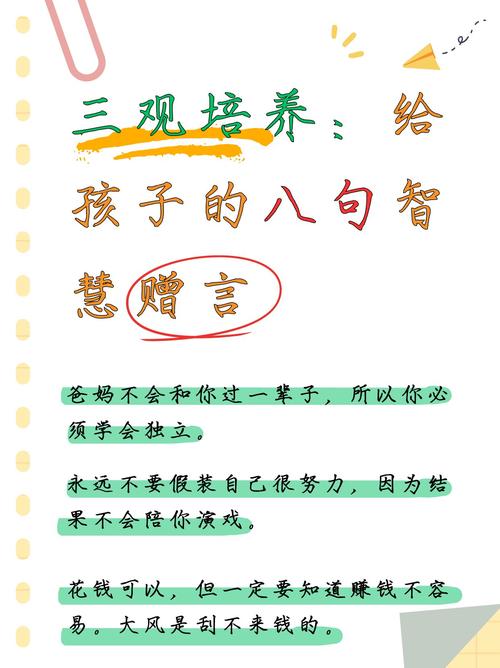

社会能力培养 • 通过宠物养育培养责任感 • 参与社区旧物改造项目 • 组织儿童互助情绪小组

当孩子举起物品准备摔下的瞬间,正是教育的黄金时刻,这个动作里包裹着未被听见的心声、未被理解的诉求、未被引导的能量,作为教育者,我们既要像考古学家般细心解读行为背后的心理地层,又要如建筑师般智慧构建情绪表达的良性通道,每个摔打动作都可能转化为创造力的萌芽,关键在于我们是否准备好接纳与转化的智慧。