引言:普遍存在的成长困境

"妈妈,今天小宇又抢我的玩具了......"当7岁的乐乐蜷缩在沙发角落说出这句话时,张女士的手悬在半空,削了一半的苹果滴着汁水,这个场景在无数家庭反复上演——据中国青少年研究中心调查,超过43%的儿童在成长期遭遇过同伴冲突,面对孩子被欺负的困境,家长的每个反应都在塑造孩子的性格底色:是培养出面对逆境的勇气,还是埋下自卑的种子?

第一部分:家长常见的三种错误反应

-

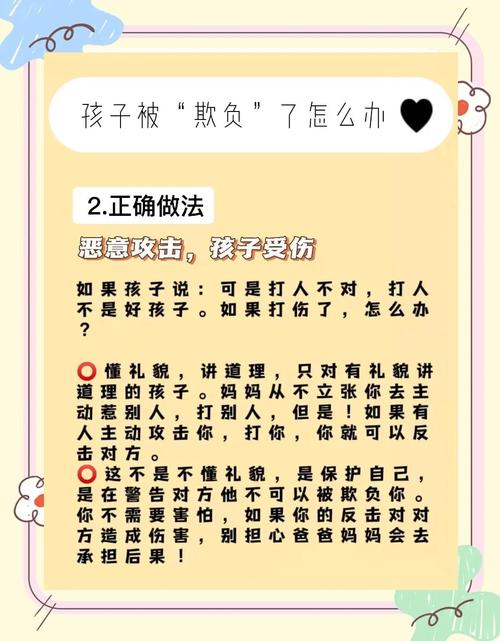

"以暴制暴"的复仇者 "明天你去打回来!"这类家长往往忽略暴力循环的破坏性,8岁男孩浩浩的父亲教儿子"打回去",结果导致孩子将暴力视为唯一解决方式,在后续冲突中频繁攻击同学,最终被学校约谈。

-

过度保护的拯救者 直接联系对方家长理论或代替孩子处理所有问题,看似解决问题实则剥夺成长机会,10岁女孩小雅的妈妈每次都在班级群@对方家长,导致孩子逐渐失去自主社交能力,遇到问题只会躲在角落哭泣。

-

漠视问题的旁观者 "小孩子打闹很正常"的敷衍态度,可能让孩子陷入孤立无援的困境,初二学生小林长期遭受语言暴力,因父母的不重视最终出现厌学情绪,心理咨询时坦言:"我以为全世界都不会帮我"

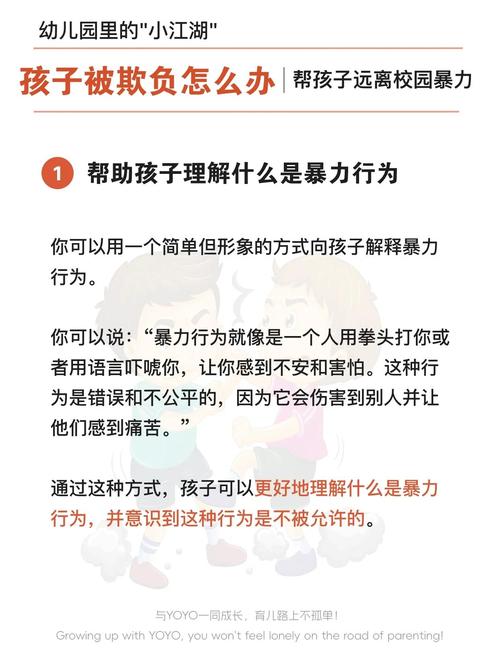

第二部分:科学应对五步法

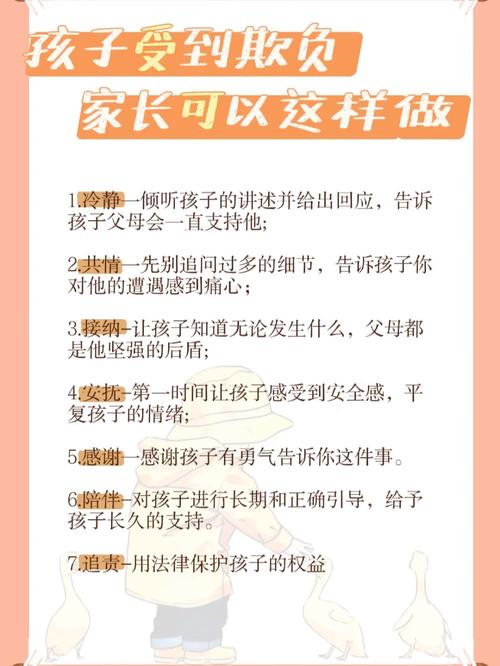

第一步:建立情绪安全岛(黄金24小时) 当孩子眼角泛红地诉说遭遇,请放下手机关闭电视,心理学中的"情绪四部曲"在此刻至关重要:保持视线平视→轻抚后背→重复关键句("听起来真的很难过")→等待完整叙述,此刻的倾听质量决定孩子未来是否愿意继续敞开心扉。

第二步:客观评估事件性质 制作"冲突评估三色卡":

- 绿色事件(偶发矛盾):如排队时的推搡

- 橙色事件(重复发生):连续三天被取笑外貌

- 红色事件(群体欺凌):财物损坏、网络暴力 北京师范大学2022年的研究显示,65%的家长存在误判事件严重性的问题,建议记录具体时间、地点、参与人数等细节。

第三步:引导孩子自主解决 采用"问题解决阶梯训练法":

- 角色互换游戏:"如果你是老师会怎么处理?"

- 话术模拟:"当他说脏话时,你可以直视他说'我不喜欢这样'"

- 安全预案:"如果事情变严重,立即跑去教师办公室" 9岁的阳阳在母亲引导下,用"我觉得被冒犯了"回应嘲笑口吃的同学,三个月后当选班级调解员。

第四步:智慧的家校协作 联系老师时避免情绪化控诉,采用"事实+感受+建议"沟通模板: "王老师,这周三和周五课间,小明把墨汁洒在小雨作业本上(事实),孩子现在害怕上学(感受),能否安排他们在您见证下沟通?(建议)"同时注意保留证据链:拍摄淤青照片、保存被撕毁的课本、截屏网络聊天记录。

第五步:持续观察与心理建设 设置为期两周的"情绪晴雨表",每天用表情符号记录孩子状态,引入"心理韧性培养三要素":

- 成功日记:记录每天的小成就

- 优势清单:列出自己的5个优点

- 支持系统:标注可以求助的3个成人

第三部分:防患于未然的四个关键

-

打造家庭情绪港湾 每周固定"吐槽大会",父母率先分享工作困扰,示范如何理性处理冲突,南京某重点小学的跟踪调查显示,定期开展家庭讨论的孩子,遭遇欺凌时求助意愿高出47%。

-

培养社交雷达 通过情景模拟训练社交敏感度:如何识别恶意玩笑与善意调侃?怎样加入游戏而不被排斥?参加社区儿童剧团是不错的选择,孩子们在角色扮演中自然提升社交智慧。

-

进行抗挫力淬炼 设计渐进式挑战:从独自买酱油到组织小区义卖,切记遵循"脚手架原则"——提供必要支持但不代劳,参加过野外生存训练的孩子们,在应对校园冲突时表现出更强的应变能力。

-

播种法律意识 用案例教学法普及《未成年人保护法》,玩"权利保卫战"卡牌游戏,让孩子明白身体权、名誉权、隐私权的具体内涵,杭州某律所设计的儿童普法漫画,已帮助多个孩子成功制止欺凌行为。

化危机为成长契机的智慧

真正的教育智慧,在于将每片阴影转化为光的入口,当10岁的雯雯在日记里写道:"我知道怎么保护自己了,就像妈妈教的那样先深呼吸",这位母亲完成的不只是次危机处理,更是为孩子锻造了受益终生的心理盔甲,我们无法为孩子隔绝所有风雨,但能教会他们如何在雨中起舞。

(全文共1287字)