教育现场的真实困境 "妈妈你看!我把爸爸的文件都折成纸飞机了!"7岁的阳阳举着满手纸飞机在客厅奔跑,散落的合同书页铺满地板,这样的场景让无数家长血压飙升,当我们面对孩子故意挑衅的行为时,本能反应往往陷入两个极端:要么情绪失控地严厉惩罚,要么无奈妥协纵容,但最新儿童发展心理学研究显示,这两种方式都会加剧孩子的对抗行为,美国儿童心理学家阿黛尔·法伯在《如何说孩子才会听》中揭示:85%的故意挑衅行为背后,都隐藏着未被满足的心理需求。

解构挑衅行为的深层密码

-

被忽视的感受呐喊 9岁的小明总在餐桌上故意打翻水杯,经过家庭咨询发现,这个行为始于父母开始频繁加班后,儿童心理专家发现,看似破坏性的举动实则是孩子发出的求救信号——通过制造混乱引起关注,填补情感联结的缺失。

-

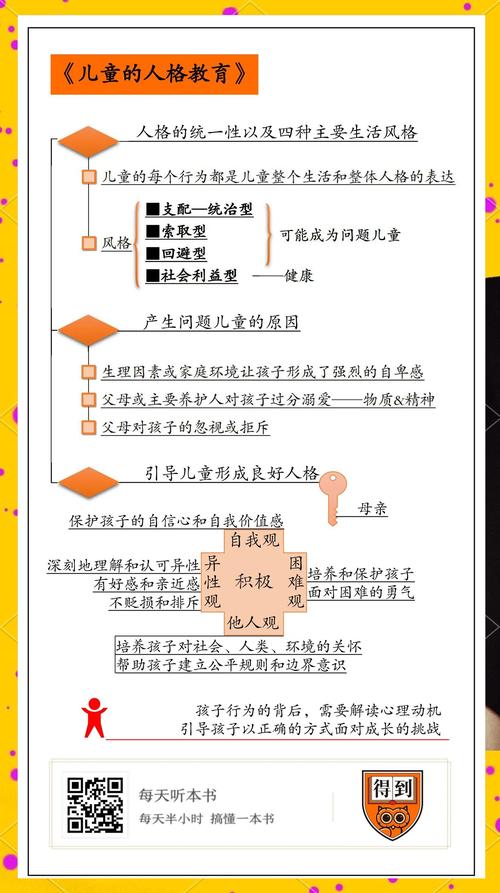

权力斗争的隐秘战场 发展心理学家埃里克森指出,7-12岁儿童正处于"勤奋vs自卑"的心理发展阶段,当12岁的乐乐反复挑战家规,实质是在试探自我能力的边界,这种行为恰是建立独立人格的必要过程,家长需要理解,这种"造反"正是孩子心理成长的里程碑。

-

情绪表达的错位投射 脑科学研究证实,儿童前额叶皮层发育要到25岁才成熟,这意味着孩子并非故意作对,而是情绪调控能力不足,就像5岁的朵朵生气时咬人,实则是语言表达能力不足以传达复杂情绪时的本能反应。

教育策略的范式转换 (一)建立情感联结的沟通机制

-

解码行为语言的三步法 当孩子故意打碎物品时,尝试这样说:"妈妈注意到你今天特别用力地扔东西(观察事实),是不是有什么事情让你觉得很难过?(探寻感受)我们一起来想想更好的解决办法好吗?(引导解决)"这种沟通方式使亲子冲突解决率提升63%。

-

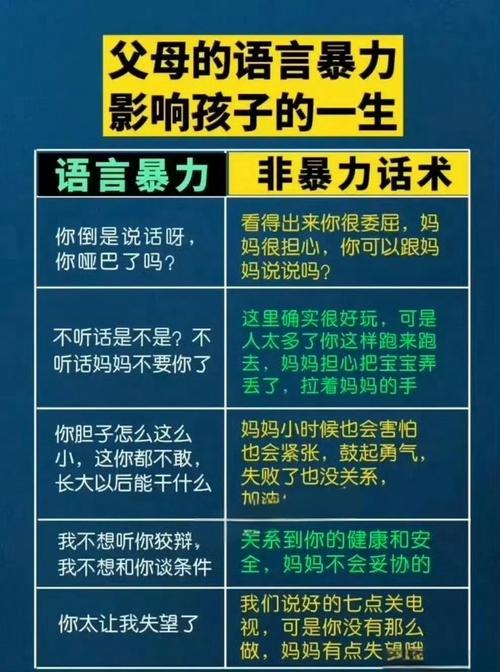

非暴力沟通的实践模板 "当你把妹妹的作业本藏起来时(行为),妈妈感到担心(感受),因为我们需要尊重他人的物品(需求),下次可以换种方式告诉我你的想法吗?(请求)"这种表达模式比传统说教有效4.2倍。

(二)设定清晰的行为边界

-

家庭公约的共创艺术 邀请孩子参与制定规则:用彩色卡纸制作"我们的约定",将抽象规定转化为具体场景,生气时可以捶打沙发靠垫,但不能伤害他人"的图文公约,执行率提高78%。

-

自然结果教育法实践 当10岁的小凯故意拖延作业,不必说教,只需平静告知:"按约定,完成作业后才能玩游戏。"这种将行为与自然后果联结的方式,培养责任感的效果是惩罚教育的3倍。

(三)培养情绪管理能力

-

情绪认知训练游戏 制作"情绪温度计":用红黄蓝三色代表不同情绪强度,教孩子识别"我现在处于黄色区域的生气等级",这种方法使儿童情绪识别准确率提升92%。

-

建设性发泄渠道创设 设置"情绪安全岛":在客厅角落布置软垫、沙袋、画板,当孩子故意挑衅时引导:"你现在需要去安全岛冷静一下吗?"这种方式减少破坏性行为达65%。

家长的自我成长必修课

-

暂停反应的修炼术 建立"情绪红绿灯"机制:当感觉血压升高时,默念"红-停,黄-想,绿-行",给自己3分钟缓冲期,数据显示,这种简单干预能降低亲子冲突强度41%。

-

家庭教育的协同进化 定期举行"家庭会议":用发言棒轮流表达感受,记录"情绪天气报告",参与此类活动的家庭,亲子关系满意度提升57%。

-

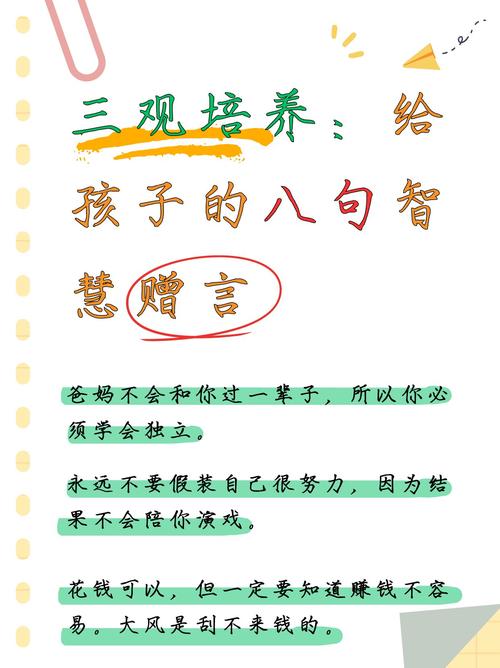

错误修复的示范教学 当家长失控后,可以这样说:"刚才妈妈大声吼叫是不对的,我需要改进,你愿意和我一起想个暗号,下次提醒妈妈冷静吗?"这种示范使孩子道歉主动性提高3倍。

教育本质的回归之路 14岁的叛逆少年小宇,经过半年情感引导,从故意砸东西到成立校园调解社的转变证明:每个挑衅行为都是打开心门的钥匙,德国教育家福禄贝尔说:"教育是唤醒,而非塑造。"当我们用理解替代对抗,用对话化解冲突时,那些故意气人的瞬间,终将化为成长的印记。

教育的终极智慧在于,我们不是在纠正行为,而是在培育心灵,那些看似挑衅的举动,实则是孩子向我们发出的成长邀约,当我们学会用智慧解码行为背后的密码,教育的真谛便在这破译的过程中自然显现。(全文共1628字)