藏在钱币背后的真相 在某个寻常的傍晚,张女士发现钱包里少了200元现金,通过小区监控发现是13岁的儿子所为时,这位母亲经历了震惊、愤怒到自我怀疑的复杂情绪,这样的场景正在无数家庭中上演:根据中国青少年研究中心2022年的调查数据显示,12-16岁青少年群体中,有过未经允许拿取家庭财物行为的比例达到23.6%,当我们撕下"偷窃"的标签,会发现这些被折叠的纸币背后,往往藏着孩子未被听见的诉求。

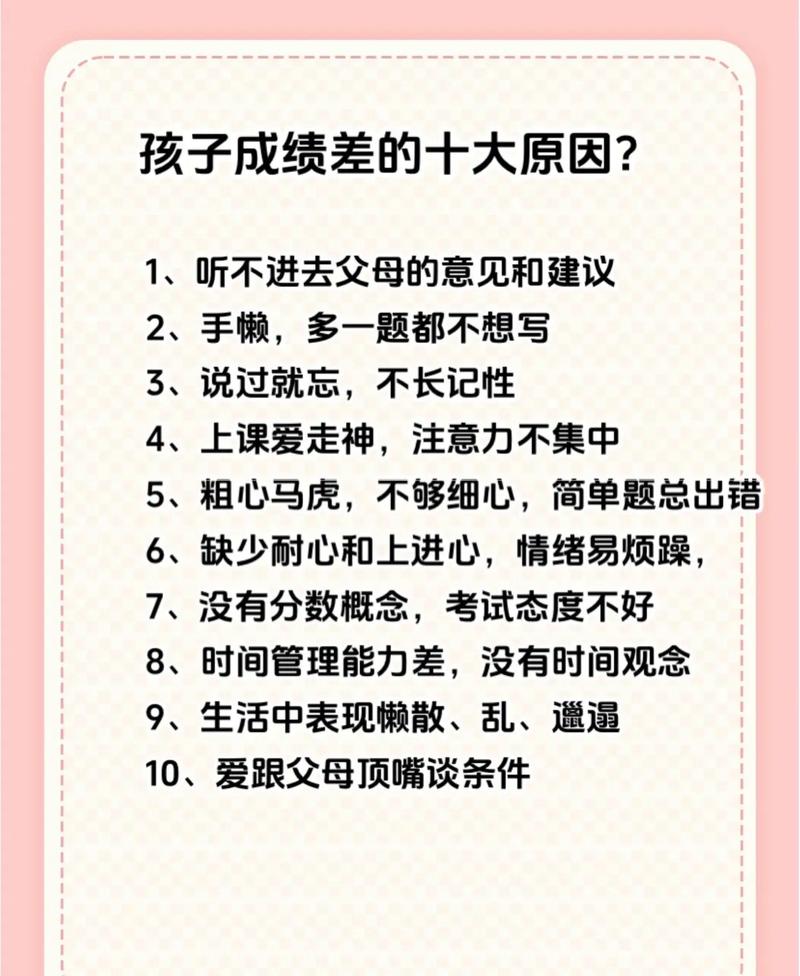

解码行为背后的心理密码 在儿童发展心理学视角下,12岁前儿童的物权意识处于建构阶段,某重点小学班主任王老师分享的案例颇具代表性:三年级学生小明连续三次"拿"走同学文具,后来发现其父母将全部零花钱用于课外补习,这些行为往往折射出三个层面的需求:

- 物质需求型:渴望获得同龄群体中的"标配"物品(最新款运动鞋、盲盒玩具等)

- 情感补偿型:通过物质获取弥补关注缺失(父母离异家庭占比达41%)

- 权力试探型:青春期特有的自我意识觉醒(某初中生坦言"就想知道他们会不会发现")

教育者的智慧应对框架 (一)危机处理三步法

- 冷却反应(24小时原则) 案例:李父亲发现女儿偷拿500元后,选择先整理情绪,次日早餐时展开对话

- 建立安全对话场景 "我发现钱包里的钱变少了,能和我聊聊发生了什么吗?"替代"你竟敢偷钱!"

- 事实还原技术 引导孩子用"当时我想到..."、"我希望..."等句式重建事件经过

(二)分级教育策略

- 学龄前儿童(5-7岁) • 使用"借与还"情景模拟游戏 • 建立"家庭共享角"(所有物品可申请使用)

- 小学阶段(8-12岁) • 实施"零花钱责任制"(某家庭采用50%自主支配+30%储蓄+20%公益的分账法) • 开设"家庭听证会"制度

- 青春期(13岁以上) • 签订"财务自主协议"(包含预支、偿还等条款) • 引入社会实践活动(某校组织"一元城市生存挑战")

重建信任的六个支点

- 设立"错误修复基金"(通过家务劳动折算补偿)

- 创建"透明消费清单"(共同记录每笔开支)

- 启动"家庭信任积分"体系(累积可兑换特权)

- 开展"财富价值观"主题月活动

- 建立"第三方见证人"机制(邀请孩子信赖的长辈参与)

- 实施"进步可视墙"(记录每个正向改变)

预防教育的三维模型 (一)财商培养阶梯 • 5-7岁:认识货币基本功能(某幼儿园的"小超市"实践课) • 8-10岁:学习简单记账(采用趣味记账APP) • 11-13岁:理解借贷关系(设计家庭银行系统) • 14岁以上:接触基础投资(模拟股票游戏)

(二)情感账户管理 • 每日15分钟"纯净陪伴"(不含说教与电子设备) • 设置"心愿存折"(积累良好行为兑换合理需求) • 定期举行"家庭坦白局"(家长也分享自己的成长错误)

(三)社会价值建构 • 组织公益义卖活动 • 参观父母工作场所 • 开展"物品生命史"探索(追踪一件商品从原料到销售的完整过程)

特殊情境处置指南 当面对反复发生或涉及较大金额的情况时:

- 启动"三方会谈"(父母、孩子、心理辅导员)

- 签订书面行为契约

- 设置缓冲观察期(通常为21天)

- 引入适度自然惩罚(如暂停部分特权)

- 建立长效追踪机制(3-6个月评估期)

每个硬币都有两面 在深圳某中学的亲子工作坊中,曾经偷拿父亲名表的男孩小浩,如今已成为学生会的"诚信宣传大使",他的转变始于父亲那句:"比起手表,我更担心失去理解你的机会。"当我们将"偷钱"视为成长路标而非人格污点时,那些被折叠的纸币就变成了展开亲子对话的信封,教育的真谛不在于杜绝错误,而在于让每次跌倒都成为向上的支点——这需要教育者具备将过失转化为养分的智慧,以及用信任照亮成长暗角的勇气。

(字数统计:1227字)