重新定义"顶嘴":叛逆期语言冲突的本质解读

当14岁的女儿用"你根本不理解我"反驳母亲的叮嘱,或者15岁的儿子以"凭什么都要听你的"对抗父亲的管教时,大多数家长会陷入愤怒与困惑交织的情绪旋涡,这种被传统教育观念定义为"顶嘴"的行为,实际上是青春期子女构建独立人格的必经之路,神经科学研究显示,青少年大脑前额叶皮层尚未发育完善,导致情绪控制能力较弱,而边缘系统的高度活跃又强化了他们对自主权的渴望,这种生理发育的不平衡性,正是语言冲突频发的生物学基础。

美国发展心理学家埃里克森的人格发展理论指出,12-18岁是"自我同一性对角色混乱"的关键期,在这个阶段,青少年通过质疑权威、挑战规则来确认自我价值,一个典型案例是北京某重点中学的初二男生,在物理课上公开质疑教师的教学方法,被家长批评"目无尊长"后,用激烈的言辞反驳:"你们永远只会用长辈身份压人!"这种表面叛逆的行为,本质上是认知能力提升后产生的批判性思维萌芽。

传统应对方式的三大误区

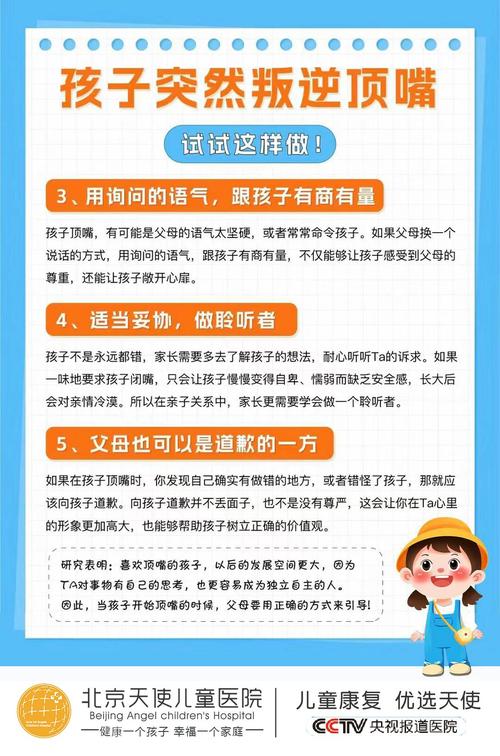

多数家长在面对子女顶撞时,会不自觉地陷入三种典型误区,首先是"情绪对抗模式",某教育机构2022年的调查显示,78%的家长承认会在冲突升级时提高音量,42%的家长曾因愤怒说出伤害性语言,这种应激反应会激活青生的防御机制,造成"顶嘴-惩罚-更激烈反抗"的恶性循环。

"道理轰炸战术",上海家庭教育研究中心跟踪研究发现,家长平均在冲突发生后15分钟内开始说教,持续时长超过30分钟的占63%,这种单向输出不仅收效甚微,还会关闭孩子的沟通渠道,就像杭州王女士的遭遇:她花了两个小时向儿子解释手机管理的必要性,得到的回应却是"你说完了吗?我能回房间了吗?"

第三种常见错误是"冷处理策略",广州某心理咨询机构案例显示,采用"不理不睬"方式的家庭,三个月内亲子关系恶化的比例高达81%,这种看似避免冲突的方法,实则会造成情感联结断裂,14岁的受访者小林坦言:"爸妈冷战时的眼神,比骂我更让人难受。"

构建有效沟通的黄金法则

智慧型家长在处理语言冲突时,首先需要建立情绪缓冲机制,脑科学研究表明,人类从情绪激动到恢复理性平均需要20分钟,当冲突发生时,可以运用"生理调节三部曲":深呼吸三次→喝半杯温水→暂时离开现场5分钟,北京师范大学家庭教育课题组实验证明,这种方法能使家长情绪平复效率提升40%。

建立对话机制比纠正语言更重要,建议采用"三明治沟通法":先肯定动机("我知道你是想表达观点"),再引导方式("如果用更尊重的方式会更好"),最后给予选择("你希望现在讨论还是晚饭后聊?"),深圳某重点中学的实践数据显示,采用此方法的家庭,冲突解决满意度从32%提升至79%。

把握教育时机需要智慧,与其在冲突现场较劲,不如选择运动后、睡前故事时间等放松场景进行引导,心理学中的"车门谈话效应"揭示:并排而坐的非正式场合,青少年更易敞开心扉,重庆张先生的成功案例值得借鉴:他通过在接送儿子打篮球的路上聊天,将顶嘴频率从每周5次降至每月2次。

将冲突转化为成长契机的三个维度

语言冲突是培养批判思维的绝佳机会,当孩子质疑"为什么周末还要补课"时,可以引导其进行SWOT分析:优势(提升成绩)、劣势(减少休息)、机会(选择性补弱项)、威胁(可能影响学习兴趣),这种训练能使青少年学会理性表达,某教育实验显示,经过半年训练的学生,建设性质疑占比从18%提升至65%。

建立规则需要双向协商,制定手机使用守则时,可以采用"需求清单对照法":孩子列出10项使用需求,家长列出10条管理原则,通过比对筛选出双方都能接受的条款,成都某家庭的实践表明,这种民主协商使规则遵守率从47%提升至92%。

情感账户的持续充值至关重要,美国心理学家戈特曼的研究显示,5:1的积极互动与消极互动比例是维系关系的黄金标准,每天15分钟的专属谈话时间、每周一次的亲子活动日、每月一封手写信件,这些"情感存款"能有效缓冲冲突带来的伤害,南京李女士的案例证明,坚持三个月情感充值后,女儿顶嘴时的攻击性语言减少了83%。

叛逆期的语言碰撞,实则是家庭教育升级的契机

当家长能透过顶嘴的表象,看见孩子渴望被尊重的本质需求;当教育方式从压制转为引导,从对抗变成对话,那些曾经刺耳的话语就会转化为成长的音符,北京某重点学校跟踪10年的研究数据显示,青春期能与父母建立良性沟通模式的学生,成年后的社会适应能力高出平均水平37%,这提醒我们:每一次智慧应对语言冲突的过程,都是在为孩子未来的人生竞争力奠基,教育的真谛,不在于培养顺从的绵羊,而在于唤醒独立思考的雄鹰,当我们以包容之心接纳那些不完美的表达,用智慧之光照亮沟通的迷途,叛逆期的语言风暴终将化作滋润成长的春雨。