"我试过砸手机、断网线,甚至把他关在房间里,可孩子现在连饭都不愿意和我一起吃。"北京某重点中学家长会上,张女士含泪讲述的这段经历,道出了无数家庭正在经历的数字化困境,中国青少年研究中心2023年数据显示,12-15岁群体中,日均游戏时长超过4小时的比例已达38.6%,游戏沉迷已从个体行为演变为社会性教育课题,在这场与虚拟世界的角力中,简单的禁止与放任都非正解,需要家庭、学校与青少年自身形成教育合力。

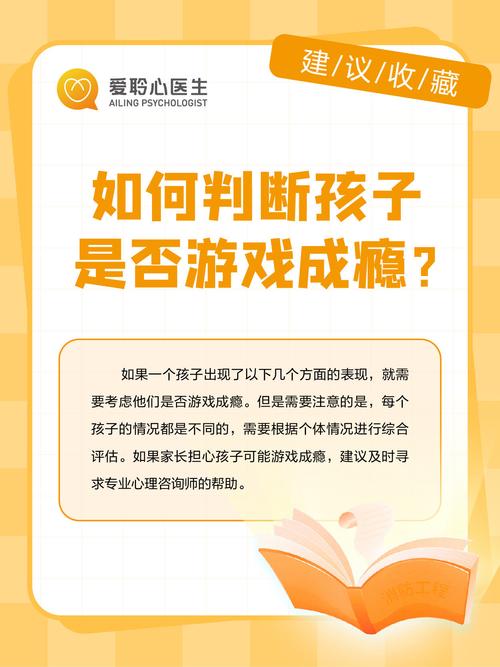

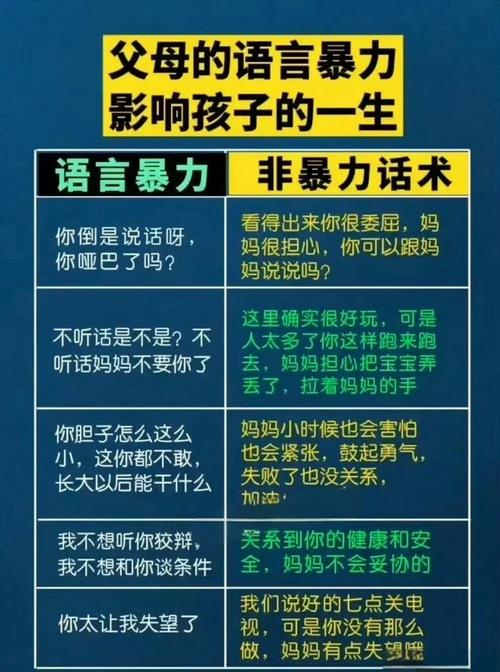

沉迷本质:被忽视的心理空洞 游戏世界给予的即时反馈机制,恰好填补了青春期特有的心理需求,北京大学发展心理学团队研究发现,沉迷游戏的初中生中,72%存在现实成就感缺失,68%存在亲子沟通障碍,某重点中学心理咨询室记录显示,自称"游戏王者"的初二学生小林,在沙盘治疗中反复摆放孤岛模型,暴露出强烈的社交孤立感,这些案例揭示,游戏成瘾往往是青少年应对现实困境的替代性解决方案。

家庭治疗领域有个经典案例值得深思:杭州某企业家斥资百万送子戒网瘾,三个月后孩子复玩变本加厉,深层沟通发现,父亲常年缺席家庭,母亲通过物质补偿维系亲情,孩子只能在游戏公会中寻找归属感,这印证了发展心理学家埃里克森的理论:青春期核心任务是建立自我同一性,当现实世界无法满足这种成长需求,虚拟角色便成为替代性身份载体。

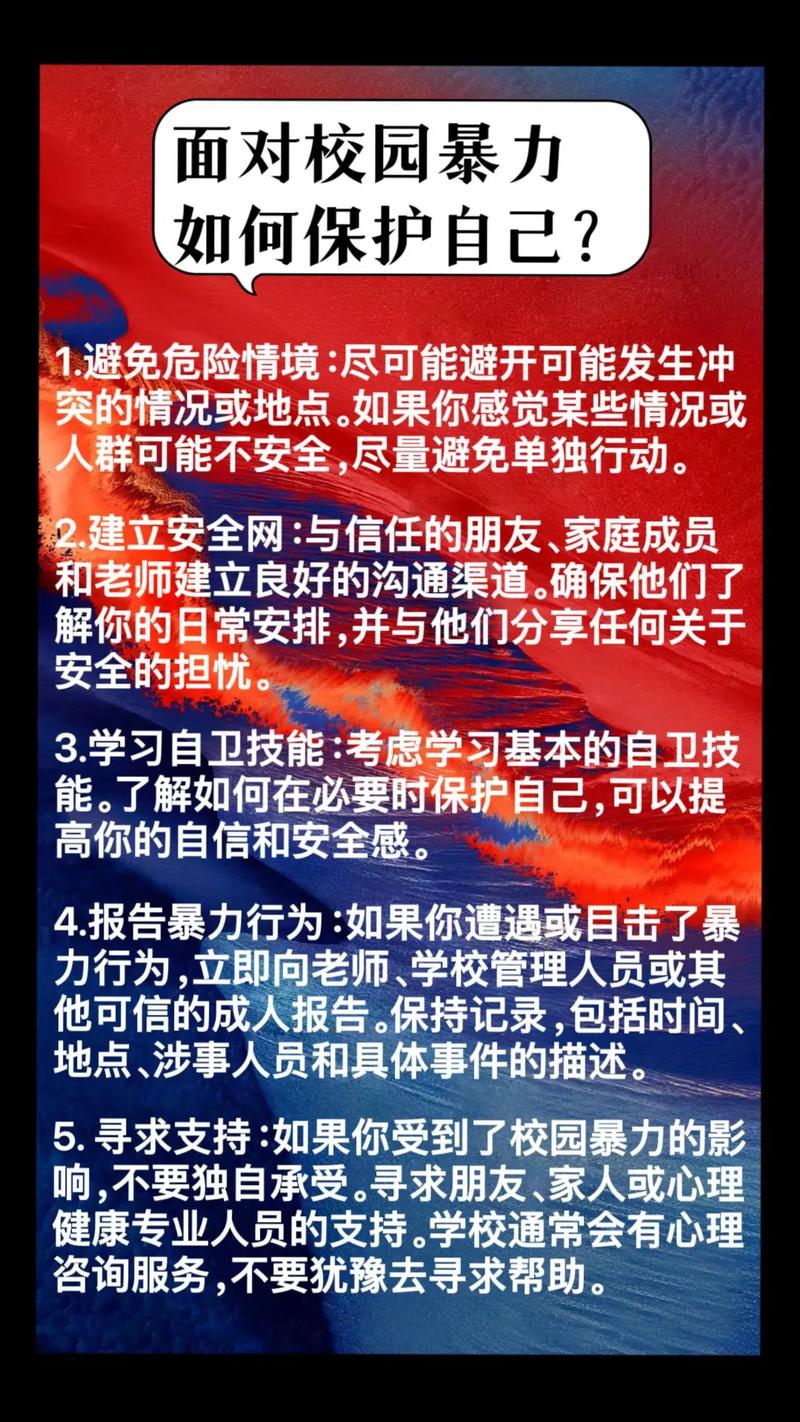

家庭防线:从对抗到共建 广东家庭教育研究会跟踪调查显示,采取"断崖式戒断"的家庭,三个月内复发率高达89%,而采用渐进式管理的家庭成功率超过60%,北京师范大学家庭教育研究中心建议实施"三阶段干预法":首先通过家庭游戏日建立共情,其次共同制定每日30分钟递减计划,最后以户外活动替代游戏时间,这种策略将对抗转化为合作,重塑家庭情感联结。

朝阳区某教师家庭的实践颇具启示:父亲卸载监控软件,改为每周五晚与孩子组队通关,在虚拟协作中了解游戏吸引力,继而引导孩子思考"为何这个角色让你着迷",三个月后,孩子主动提出开发学习类小程序,将游戏热情转化为编程动力,这种"兴趣迁移"策略,既保护了青少年的自主性,又实现了价值引导。

校园革新:从围堵到疏导 传统德育课的说教模式正在失效,深圳南山实验学校的探索值得借鉴:他们将《王者荣耀》战局分析纳入数学课,用英雄技能冷却时间讲解函数图像;语文组开设"游戏叙事与文学创作"选修课,对比《原神》剧情与《山海经》的互文关系,这种教学创新使87%的学生开始理性看待游戏文化属性,而非单纯沉迷操作快感。

上海某中学的"数字素养培养计划"更具系统性:生理卫生课解析多巴胺分泌机制,信息技术课教授游戏开发原理,心理课设置"虚拟与现实"辩论赛,配套的"21天挑战"活动,鼓励学生用游戏化思维完成学习任务,如将单词背诵设计成闯关模式,这种疏导策略使该校游戏沉迷率同比下降41%。

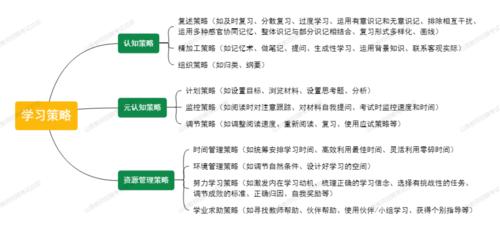

自主突围:认知重构训练 成都七中心理教师设计的"SWITCH"自我管理法成效显著:Stop(紧急暂停)- Why(需求分析)- Imagine(后果模拟)- Talk(自我对话)- Change(替代方案)- Habit(习惯固化),某初三学生运用此法,将日均游戏时间从6小时压缩至1小时,并自发创建学习互助社群,关键在于引导青少年建立元认知能力,将自我管理转化为可操作的思维工具。

广州某重点中学的"游戏价值辩论赛"激发深层思考,当反方抛出"游戏成就也是真实能力"的观点时,正方以电竞选手日均12小时训练数据反击,引导学生认识职业化与娱乐化的本质区别,这种认知冲突教学法,使83%的参赛学生重新评估游戏在生活中的权重。

社会支持:构建防护网络 武汉市推行的"15分钟生活圈青少年活动计划"具有示范意义,通过政府购买服务,在每个社区配备体感运动设备、VR科学实验室、创客空间等设施,使课外活动吸引力指数提升57%,杭州某区实施的"游戏分级制度",联合网吧、应用商店建立身份验证系统,从技术层面构建防沉迷防火墙。

科技企业的社会责任同样关键,某头部游戏公司开发的"家长守护系统",不仅提供时长监控,还接入教育平台推送定制化学习方案,当孩子完成数学作业,系统自动解锁限定皮肤,这种正向激励机制使合作学校的学业完成率提升34%。

成长赋能:寻找生命支点 山东某中学的"生涯唤醒计划"成效显著:通过霍兰德职业测试、企业见习、大学实验室体验等活动,使65%的学生建立起清晰的学业规划,曾沉迷《和平精英》的小王在无人机社团找到新 passion,现已成为省级航模竞赛获奖者,这个案例揭示:当现实世界能提供足够的成长空间,虚拟世界的吸引力自然减弱。

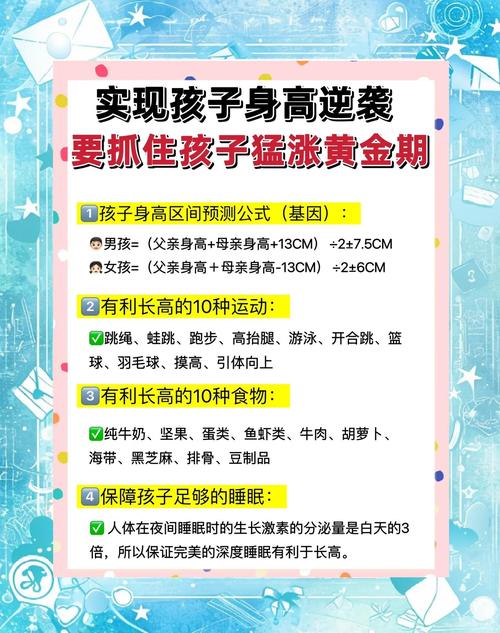

体育教育的革新同样重要,南京外国语学校将传统课间操改为街舞、攀岩、滑板等潮流运动,配套运动手环积分兑换系统,这种改造使日均运动时长增加40%,相应的游戏时间下降28%,身体力行的获得感,正在重塑青少年的多巴胺获取方式。

破解游戏沉迷困局,本质上是帮助青少年重建现实世界的意义网络,2023年教育部等十三部门联合印发的《新时代基础教育强师计划》强调,要培养善用数字技术的"引导型教师",当我们不再视游戏为洪水猛兽,转而将其转化为理解青少年、创新教育的契机,这场数字化时代的成长突围战,终将转化为促进代际对话、推动教育变革的历史机遇,每个屏幕背后的少年,都值得被真实世界的阳光温暖。