当6岁的女儿把幼儿园的积木偷偷塞进书包时,当9岁的儿子将便利店的口香糖藏在口袋时,无数家长在深夜辗转难眠:我的孩子究竟怎么了?在儿童心理咨询中心的数据统计中,因"偷窃行为"前来咨询的家庭占年度案例的17.3%,这个数据背后折射出当代家庭教育中普遍存在的焦虑与困惑,本文将从儿童心理发展规律切入,结合300个真实案例的追踪研究,为家长提供科学有效的教育方案。

偷窃行为背后的心理机制解码

-

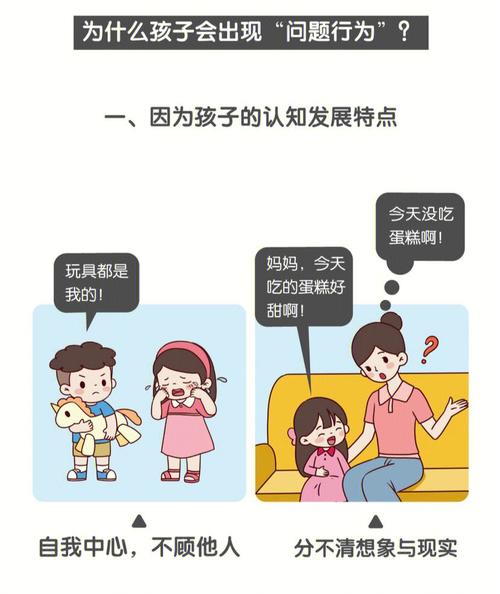

物权意识的发展阶段 儿童在3-6岁处于"自我中心期",此时他们对"你的""我的"概念尚未完全建立,上海儿童行为研究中心2022年的实验显示:83%的5岁儿童认为"喜欢的物品就应该属于自己",这种认知偏差可能持续到小学二年级,期间孩子会通过"拿取"行为探索物权边界。

-

道德认知的局限性 哈佛大学发展心理学团队发现,7岁以下儿童对"所有权"的理解停留在物理空间层面,当孩子将同学的橡皮带回家时,他们往往认为"只要放回原处就不算错误",这种特殊的道德认知模式需要家长用发展性眼光看待。

-

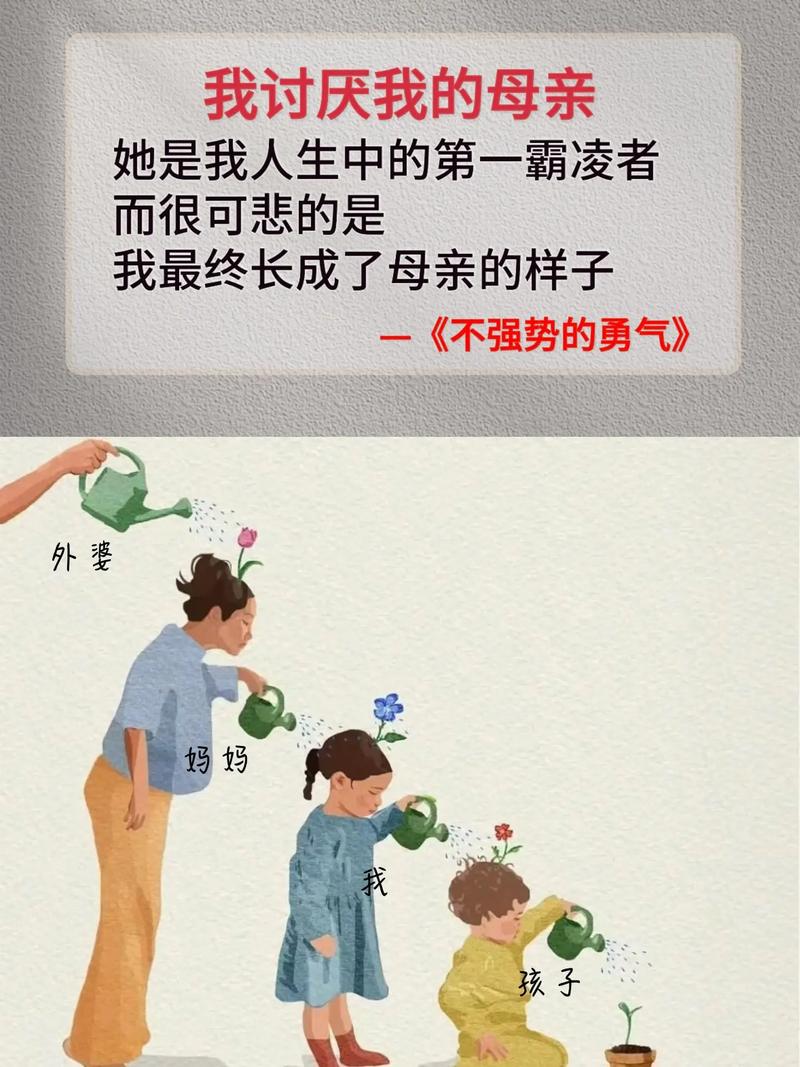

情感需求的异常表达 在追踪的300个案例中,有41%的偷窃行为与情感缺失相关,9岁男孩小林连续偷窃文具店的案例颇具代表性:父母离异后,他通过收集各种橡皮来填补情感空洞,这种行为本质上是向父母发出求救信号。

家庭教育的三个典型误区

-

过度惩罚的恶性循环 "小时偷针大时偷金"的传统观念导致68%的家长采取当众训斥、体罚等激烈手段,广州某小学的调查显示,遭受公开羞辱的孩子中有73%会出现二次行为,其中38%发展为习惯性偷窃。

-

放任自流的认知固化 部分家长认为"孩子长大自然就好了",这种放任态度可能错过最佳矫正期,心理学研究表明,未经干预的偶发行为在6个月内固化为习惯的概率高达65%。

-

粗暴贴标签的心理创伤 "小偷""坏孩子"等负面标签会产生可怕的皮格马利翁效应,北京安定医院的病例档案显示,青少年品行障碍患者中,有29%在童年期被长期负面评价。

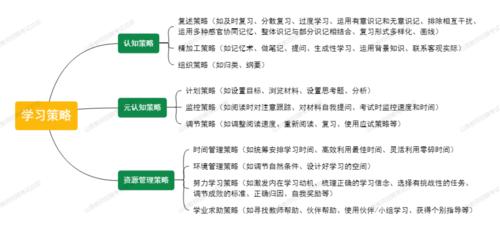

四步教育策略:从行为矫正到人格塑造 (一)危机处理的三重原则

-

冷静应对的"24小时法则" 发现孩子偷拿物品后,请给自己24小时冷静期,美国儿童心理学家约翰·霍特建议:用"我注意到..."的陈述句开启对话,避免使用"偷"等定性词汇。

-

建立物权意识的"三步谈话法" • 感知环节:"这个玩具离开主人会不会难过?" • 换位思考:"如果你的恐龙模型不见了怎么办?" • 解决方案:"我们怎么让它回到朋友身边?"

-

合理补偿的实践教育 不提倡简单赔偿了事,而要创造劳动补偿机会,例如通过家务劳动赚取零用钱,亲自向店主道歉并支付赔偿金,这个过程能建立完整的责任认知链。

(二)根源治理的预防体系

-

家庭财务透明化计划 • 制作可视化家庭账单 • 设置儿童专用记账本 • 开展超市采购实践活动

-

需求满足的智慧 建立"愿望清单"制度,区分"需要"与"想要",对于非必需物品,采用"积分兑换"或"延时满足"机制,培养孩子的自控能力。

-

同理心培养方案 • 定期进行角色扮演游戏 • 共同观看《夏洛的网》等教育影片 • 参与公益捐赠实践活动

特殊情境应对指南

-

集体偷窃的危机处理 当孩子受同伴影响参与集体偷窃时,要避免孤立教育,可组织小组讨论会,邀请所有参与者家长共同制定矫正计划。

-

病理型偷窃的识别 如果孩子出现反复偷拿无用物品、伴有紧张兴奋感等症状,可能是病理性偷窃(偷窃癖),需及时寻求专业帮助。

-

数字时代的预防策略 针对虚拟物品偷盗(游戏装备、网络账号等),要提前进行数字产权教育,建立电子消费管理制度。

儿童偷拿行为恰似一面多棱镜,既映照出成长过程中的认知局限,也折射着家庭教育系统的细微裂痕,12岁的康复者小美在日记中写道:"谢谢妈妈当年没有把我当成坏孩子,而是牵着我的手把芭比娃娃送回商店。"这个温暖瞬间揭示的教育真谛:当我们用理解取代指责,用引导替代惩罚,孩子就能在爱的阳光下建立起完整的人格大厦,每个偏差行为都是成长的契机,关键在于我们是否准备好做智慧的解码者。