被屏幕重塑的童年:一个不可逆的时代命题

2023年教育部专项调研显示,我国6-14岁儿童日均使用手机时长已达2.8小时,较五年前增长217%,当我们在幼儿园门口看到3岁孩童熟练解锁家长手机时,在中学教室发现半数学生使用智能笔记录课堂笔记时,这场由智能设备引发的教育变革已深入每个家庭,英国剑桥大学神经发育研究中心指出,当代儿童在12岁前接触的数字化信息量,已超过其祖辈一生的信息获取总和。

技术赋能教育的双面镜像

认知边界的突破者

北京某重点小学的实践显示,使用教育类APP的学生在空间想象能力测试中得分高出对照组23%,哈佛大学教育研究院的"数字原住民"项目证实,合理使用智能设备能提升儿童的多任务处理能力和信息检索效率,其视觉逻辑思维发展较传统教育模式快1.4倍。

社交模式的重构者

上海青少年发展基金会2022年调研表明,78%的中学生通过兴趣社群结识跨地域伙伴,在特殊教育领域,语音转换、AR模拟等技术帮助听障儿童建立社交自信的案例增长显著,但值得注意的是,面对面交流时出现眼神闪避的青少年比例也同步上升至41%。

自主学习的新载体

可汗学院数据显示,中国区注册用户中12岁以下儿童占比达34%,其自适应学习系统使知识点掌握效率提升60%,某在线编程平台统计,9-12岁学员的算法理解能力已达到传统教学16岁水平。

暗流涌动的成长危机

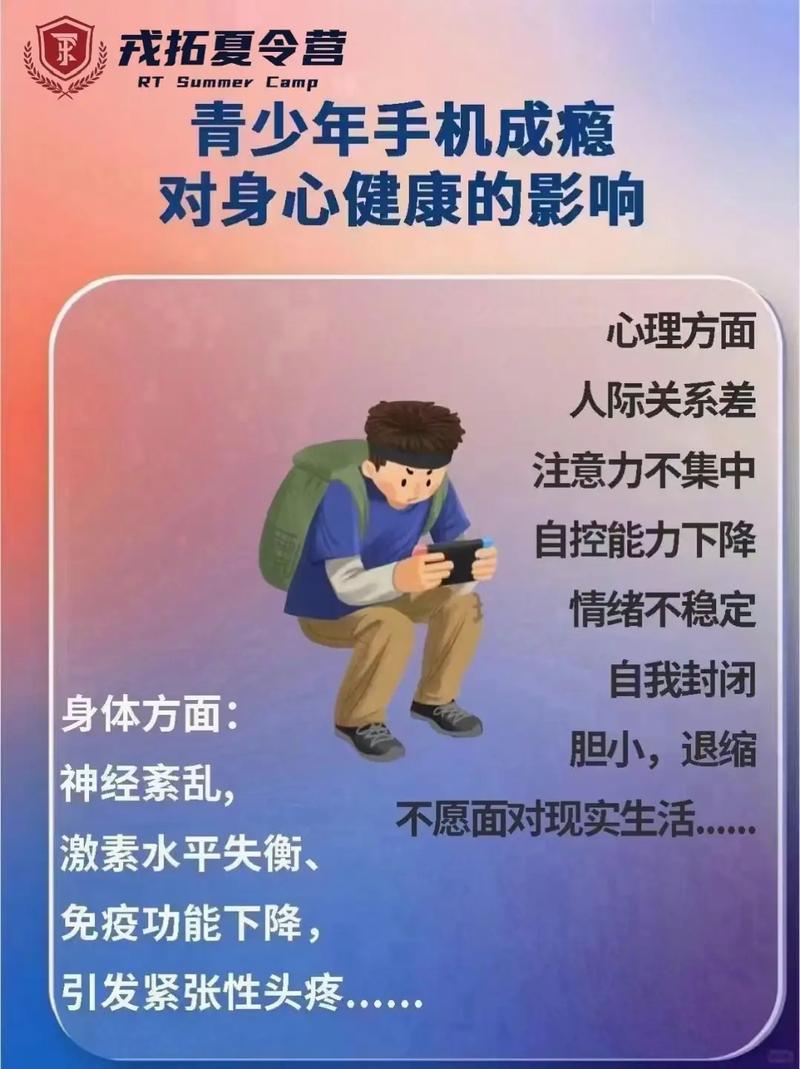

注意力结构的代际变异

美国心理学会(APA)最新研究指出,频繁接触短视频的儿童平均专注时长缩短至8秒(传统阅读为23秒),更严峻的是,其深度思考所需的α脑波活跃度下降37%,这种神经可塑性改变可能影响终身认知模式。

生物节律的数字化紊乱

复旦大学附属儿科医院临床数据显示,夜间使用电子设备的儿童褪黑激素分泌量减少52%,入睡时间平均延后1.8小时,持续蓝光暴露导致的视网膜损伤病例,在青少年眼科门诊占比已从2018年的7%激增至2023年的29%。

情感发展的多维缺失

日本国立成长研究所跟踪研究发现,过度依赖虚拟社交的儿童在情绪识别测试中得分降低31%,其同理心发展滞后1.5个心理年龄,更值得警惕的是,网络欺凌的隐蔽性使37%的受害者选择沉默。

价值观塑造的算法困境

某短视频平台内部数据显示,12岁以下用户日均接收信息中,38%包含未经核实的伪科学内容,斯坦福大学数字素养项目测试表明,仅19%的青少年能准确识别网络信息的商业动机。

破局之道:构建数字时代的教养新范式

家庭契约:从对抗到对话

建议引入"三屏原则":学龄前儿童完全物理隔离,小学生每日屏幕时间≤1小时(需家长协同),中学生可逐步开放自主管理权,深圳某实验学校推行的"家庭数字议会"制度,通过亲子共同制定使用细则,使设备冲突减少68%。

教育重构:从禁绝到赋能

北京市朝阳区试点"数字素养"必修课,教授信息甄别、网络礼仪等核心技能,以色列教育部的"黑箱实验"证明,经过系统训练的儿童,其网络风险识别能力提升4倍。

环境再造:从管控到引导

建议采用"20-20-20"护眼法则(每20分钟注视20英尺外物体20秒),配合物理定时器培养自我管理意识,某科技公司开发的"成长模式"操作系统,能自动过滤89%的无效推送,保留优质教育内容。

社会协同:从割裂到共建

芬兰教育委员会推行的"数字宵禁"制度(晚20点至晨7点关闭未成年人游戏服务器),使青少年抑郁量表得分下降14%,建议建立跨平台的内容分级联盟,对教育类应用实行"数字营养标签"认证。

寻找第三道路:在连接与隔离之间

德国哲学家哈贝马斯的技术交往理论在智能时代获得新解:当数字设备成为人的"体外器官",教养的本质转变为帮助儿童建立与技术体的健康共生关系,这不是非此即彼的选择,而是需要智慧平衡的艺术——就像我们不会因汽车可能引发事故就拒绝现代交通,关键在于培养合格的"数字驾驶员"。

在杭州某创新学校,教师们正在实践"数字斋戒日",每月选定一天回归纸质学习,令人惊讶的是,82%的学生在日记中写道:"原来不用手机时,我能听见更多鸟鸣。"这个质朴的发现或许正是破题关键:在智能时代守护童年,本质是帮助孩子在数字洪流中建立锚点,既不错失时代馈赠,也不丢失人之为人的珍贵本质。