部分)

三岁半的乐乐又一次举起玩具车砸向母亲时,张女士终于意识到问题的严重性,这个曾经在朋友圈晒满萌宝九宫格的年轻妈妈,此刻正躲在洗手间偷偷抹泪,类似的情景正在越来越多的现代家庭上演:孩子用打人的方式表达情绪,甚至出现攻击父母的行为,这种反常现象背后,折射出当代家庭教育中亟待解决的深层问题。

暴力行为的根源探寻

从发展心理学视角观察,2-4岁儿童出现拍打行为属于正常试探期表现,但若持续到学龄阶段仍未改善,则需警惕演变为病态行为模式,临床案例显示,这类孩子普遍存在三个成长缺陷:情绪识别能力滞后(无法准确感知他人痛苦)、同理心发展受阻(缺乏换位思考能力)、冲动控制机制薄弱(行为先于理性思考)。

某重点小学的追踪调查显示,出现攻击性行为的儿童中,83%的家庭存在教育方式矛盾:父亲习惯体罚,母亲过度溺爱;65%的家庭存在情绪示范偏差,父母常用摔门、砸东西等方式发泄情绪;更有41%的案例中,孩子通过观察动画片中的暴力场景习得攻击行为。

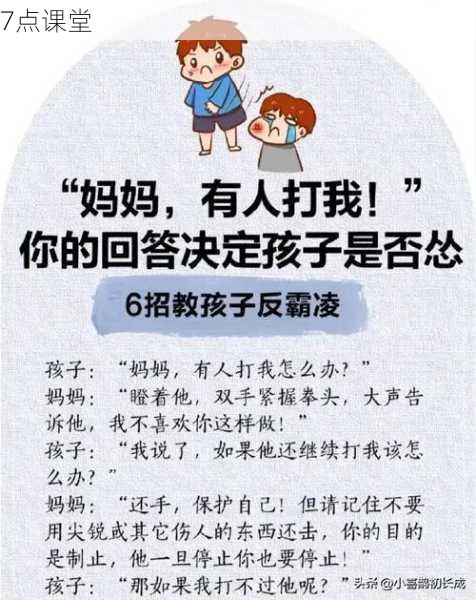

危机时刻的即时应对策略

当孩子第一次出现攻击行为时,家长需要立即启动"四步干预法":首先用坚定而平静的语气说"不可以打人",同时轻轻握住孩子手腕制止动作;接着引导孩子观察受害者状态"你看妈妈手臂红了,这样很痛";然后给予冷静时间"我们需要各自平静五分钟";最后共同讨论替代方案"生气时可以跺脚或者撕废纸"。

值得注意的是,这个过程中的每个细节都至关重要,眼神接触要坚定而不含敌意,身体接触要轻柔但足够控制,语言表达要简明具体,某幼儿园的实践数据显示,正确运用该方法的家庭,孩子攻击行为重复率降低72%。

长期矫正的系统工程

建立行为矫正系统需要家庭全员参与,建议设置"情绪晴雨表",用不同颜色标记每日情绪状态;制作"和解卡",要求孩子在冲突后书面表达歉意;设计"善意储蓄罐",每完成一次友好互动就存入一枚代币,积累到定量可兑换奖励。

北京某家庭教育中心研发的"同理心培养箱"成效显著:箱内装有角色扮演卡片、情绪识别图鉴、情景模拟道具,通过每周三次、每次20分钟的游戏互动,参与实验的儿童在三个月内攻击行为减少58%,语言表达能力提升43%。

预防优于矫正的关键举措

预防教育应从婴儿期开始,6-12个月时,当孩子无意识拍打人脸,家长要用夸张的痛苦表情配合语言引导;18个月后引入"温柔的手"概念,通过抚摸小动物玩具培养轻重感知;3岁起定期进行"角色反转游戏",让孩子体验被攻击者的感受。

某跨国追踪研究揭示:在幼儿期接受系统情绪管理的孩子,青少年期暴力倾向降低67%,这些家庭普遍建立了"情绪ABC"机制:A(Activating event)记录冲突事件,B(Belief)分析思维过程,C(Consequence)探讨解决方案。

特殊情境的应对智慧

面对极端情况需要特殊处理策略,当孩子在公共场合施暴时,切忌当众训斥,可快速转移至安静角落处理;遭遇持续暴力反抗时,可采用"冻结法"——保持安全距离,用平静语气重复规则,直到孩子情绪平复。

上海某儿童心理诊所的案例显示,对7岁以上顽固性攻击行为,引入"行为契约"制度效果显著,契约明确列出双方权利义务,如"父母承诺不用暴力管教"对应"孩子保证不动手",违约方需承担预设后果,这种平等协商模式让89%的家庭关系得到改善。

教育反思:

某次家庭治疗工作坊中,9岁的攻击性行为儿童小杰画了幅全家福:父母是高大的机器人,自己是浑身尖刺的刺猬,这幅画惊醒了许多家长——孩子的暴力往往是无声的求救,当我们用更开阔的视角观察,会发现每个攻击行为背后,都藏着未被理解的情感需求。

处理孩子攻击父母的问题,本质上是重建亲子情感联结的过程,这需要教育者具备外科医生般的精准、心理学家般的洞察、哲学家般的智慧,当我们学会把每次冲突转化为教育契机,暴力行为终将退场,取而代之的是相互尊重的家庭对话,正如蒙特梭利所言:"每个偏差行为,都是儿童灵魂发出的加密电报,等待我们用爱的密码破译。"