理解"叛逆"背后的成长信号

7岁孩子的"不听话"现象往往让家长焦虑,但心理学研究表明,这个阶段正是儿童认知发展的黄金期,瑞士心理学家皮亚杰将7-11岁划分为具体运算阶段,此时孩子开始建立逻辑思维,但尚未形成完整的抽象理解能力,他们的"反抗"行为实质上是自主意识觉醒的标志——通过挑战规则来验证世界运行的规律。

美国发展心理学家埃里克森指出,这个阶段儿童需要完成"勤奋对自卑"的心理建设,当孩子坚持要自己整理书包、拒绝按时睡觉时,他们正在实践"我能行"的成长宣言,最新脑科学研究显示,7岁儿童前额叶皮层进入快速发展期,这个负责执行功能的脑区正在构建自我管理能力,反复试探边界恰是神经发育的外在表现。

建立有效规则的3个黄金准则

面对孩子的"不配合",智慧家长会采取"框架式管理":在客厅显眼处悬挂家庭公约板,用图文并茂的方式呈现5-7条核心规则,规则制定要遵循"三要原则":要具体(如"睡前30分钟关闭电子产品"而非"早点休息"),要可行(符合儿童注意力持续时间),要共商(邀请孩子参与讨论)。

当孩子违反规则时,可以采用"自然结果法":忘记带作业本就承担被老师批评的后果,而不是家长匆忙送去学校,这种方法需要家长保持温和而坚定的态度,避免情绪化说教,切记惩罚必须与行为直接相关,且要在安全范围内。

化解冲突的沟通艺术

将命令式语言转换为选择式提问是沟通的关键,与其说"马上把玩具收起来",不如问"你是想先收积木还是先收拼图?"这种技巧利用了儿童对掌控感的渴望,当孩子情绪激动时,蹲下保持视线平齐,用"你看起来很生气,能告诉我发生什么了吗?"开启对话。

培养孩子的情绪表达能力尤为重要,可以制作"情绪温度计"图表,让孩子每天标注心情指数,当孩子说"我讨厌做作业"时,不要急于纠正,而是回应:"听起来作业让你有点烦躁,需要妈妈和你一起看看吗?"这种共情式沟通能建立信任基础。

激发内驱力的游戏化策略

将日常事务转化为挑战游戏:用沙漏设定15分钟整理比赛,完成后授予"家务小能手"勋章,设计"成长积分银行",把准时完成作业、主动帮助家人等行为转化为可兑换奖励的积分,要注意物质奖励与精神奖励3:7的比例,多采用"特权奖励"(如决定周末菜单)。

角色扮演是极佳的教育工具,当孩子不愿分享时,可以玩"小老师"游戏:"现在你是幼儿园老师,怎么教小朋友分享玩具呢?"这种方法能让孩子换位思考,比单纯说教有效5倍以上。

家长必须规避的3大误区

过度控制会扼杀孩子的自主性,心理学中的"白熊效应"表明,越是禁止的事情越具吸引力,与其不断说"别跑太快",不如说"请像小鹿一样优雅地走路",溺爱型家长要警惕"虚假选择"陷阱,当孩子说"我不要吃蔬菜",回应"你可以选择先吃西兰花还是胡萝卜"比妥协更有益。

说教无效的根源在于儿童的信息处理特点,7岁孩子的工作记忆容量有限,超过3个要点的指令就会混乱,建议采用"一话一重点"原则,把"快去洗手、整理书包、准备睡觉"分解为三个清晰步骤。

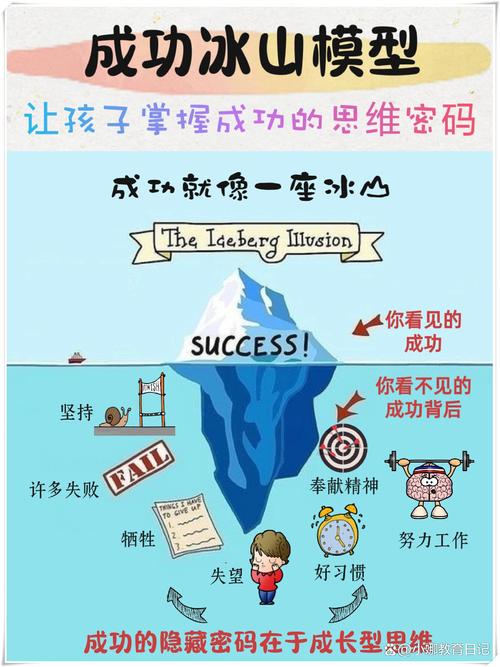

播种耐心,收获成长

教育7岁儿童就像培育正在抽穗的稻苗,既需要阳光雨露的滋养,也要经历风雨的考验,当孩子出现"不听话"行为时,请记住这是他们建构认知地图的必要过程,用"三明治反馈法"(肯定+建议+鼓励)替代批评,在日历上记录孩子的进步轨迹,养育的终极目标不是培养顺从的孩子,而是帮助TA成长为能独立思考、负责任的人,每个"不听话"瞬间,都藏着打开成长之门的钥匙。