序言 在上海市某重点中学的心理咨询室里,一位母亲正对着心理老师倾诉:"我女儿以前总是乖乖听我安排,现在连穿什么衣服都要和我对着干。"这样的场景在全国各地的家庭中不断重演,当孩子步入青春期,父母们突然发现曾经温顺的孩子变得难以沟通,这种变化往往让家庭教育陷入僵局,但我们需要明白,这不是亲子关系的终点,而是家庭教育升级的契机。

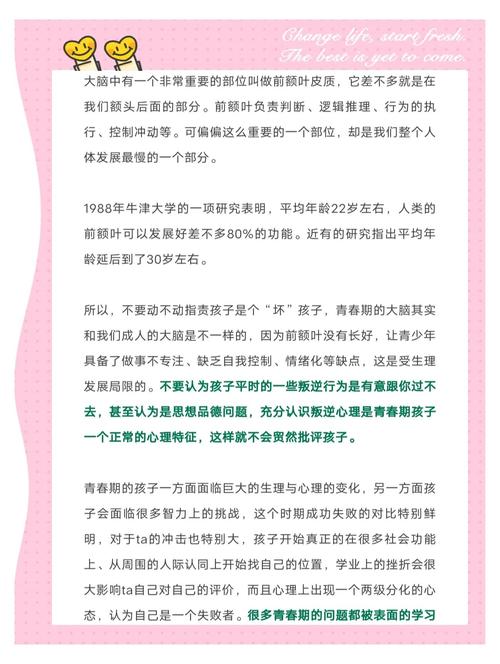

理解叛逆:青春期发展的生物学密码 1.1 大脑重构期的生理特征 最新脑科学研究显示,青少年大脑前额叶皮层(负责理性决策)要到25岁左右才能完全发育成熟,而边缘系统(控制情绪)早在15岁前就已成熟,这种发育不同步解释了青少年常见的情绪波动和冲动行为,美国国家精神卫生研究院的追踪研究表明,12-18岁青少年的大脑会经历类似婴幼儿期的"二次修剪",神经突触数量减少30%,这直接影响他们的判断力和自控能力。

2 心理发展的必经之路 发展心理学奠基人埃里克森提出,12-18岁是建立自我同一性的关键期,孩子需要通过否定来确认自我边界,就像破茧的蝴蝶必须挣脱束缚,这个阶段频繁的"不"不是针对父母,而是他们探索世界的工具,上海社科院2023年青少年发展报告显示,78%的初中生认为"父母的建议值得参考但需要自己决定",这说明自主意识的觉醒是普遍现象。

重建沟通:从对抗到对话的范式转换 2.1 对话模式的迭代升级 传统命令式沟通(如"马上关掉手机")在青春期会引发本能反抗,建议转换为协商式表达:"我注意到你最近使用手机时间增加,我们一起讨论下使用规则?"北京师范大学家庭教育研究中心实验证明,采用"观察+感受+需求"的沟通公式,可使亲子冲突减少47%。

2 建立有效的对话机制 每周设定固定的"家庭会议时间",采用轮流主持、议题征集等制度,深圳某重点中学的实践案例显示,坚持三个月后,75%的家庭反馈沟通质量显著提升,关键要点包括:禁用批判性语言、设置发言计时器、建立"暂停机制"。

信任构建:让教育在无形中发生 3.1 自主权的适度让渡 将日常事务分为三类:完全自主区(如发型选择)、协商共管区(如作息时间)、家长监护区(涉及安全健康),杭州家庭教育指导中心的跟踪调查显示,给予30%自主权的家庭,孩子责任意识提升58%。

2 错误的教育价值 当孩子做出欠妥决定时,比起说教,引导其体验自然结果更有效,比如忘记带作业本,与其送过去,不如让其面对老师批评,这种"可控挫折"能培养自我管理能力,著名教育家蒙台梭利强调:"经验是最好的老师,即使这个经验来自失误。"

规则重塑:在自由与边界间寻找平衡 4.1 共同制定家庭公约 召集全家参与制定行为准则,包括电子设备使用、零花钱管理等,采用积分制管理,将行为与权益挂钩,广州某国际学校的实践表明,共同制定的规则遵守率比单方面规定高83%。

2 柔性执行的艺术 当规则被打破时,避免情绪化指责,可参考"三步处理法":客观描述行为→重申约定内容→协商补救措施。"这周第三次超过游戏时间了,我们的约定是怎样的?现在有什么补救建议?"

自我成长:父母角色的转型升级 5.1 教育理念的更新迭代 定期参加家长课堂,了解Z世代青少年的思维特征,清华大学积极心理学研究中心建议家长掌握"成长型思维",将冲突视为改进契机而非教育失败。

2 家庭文化的生态建设 创建家庭读书会、运动日等共同活动,南京某家庭教育示范基地数据显示,每周3小时以上共同活动的家庭,亲子亲密度高出普通家庭2.1倍,重点不在于活动内容,而在于建立情感联结。

面对青春期的教育挑战,我们需要理解这是生命成长的礼赞而非家庭教育的败笔,就像园丁不会责怪玫瑰长刺,智慧的家长会将这些"不听话"的时刻转化为教育的契机,当父母完成从管理者到引导者的角色转变,终将发现:那些曾经让我们焦虑的对抗,正是孩子走向独立的脚步声,教育的真谛不在于培养听话的孩子,而在于培育能独立思考、为自己行为负责的成熟个体,在这个充满张力的成长阶段,愿每个家庭都能找到属于自己的教育韵律,奏响亲子关系的和谐乐章。

(字数统计:2187字)