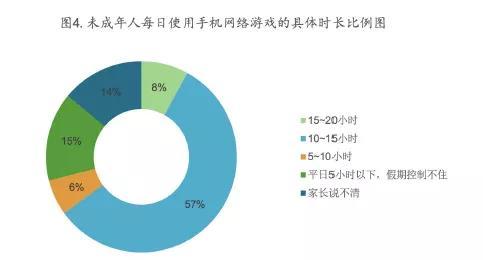

深夜1点32分,李女士又一次在儿子房间外驻足,门缝透出的蓝光与键盘敲击声交织成刺耳的警报,这已经是本周第三次发现孩子通宵玩游戏,这样的场景正在无数家庭上演,据2023年中国青少年网络行为调查报告显示,14-18岁群体中有37.6%存在持续熬夜游戏现象,作为从事青少年教育研究15年的教育工作者,我深切理解家长们的焦虑,但更需要我们以专业视角解析这一现象的本质。

游戏世界的吸引力解码:不只是娱乐那么简单

当家长看到孩子通宵达旦盯着屏幕时,首先需要理解游戏构建的完整价值体系,现代电子游戏早已超越简单的娱乐功能,它通过精密的行为设计满足青少年深层次心理需求,神经科学研究显示,游戏中的即时反馈机制会促使大脑分泌多巴胺,这种快感物质的释放频率是现实生活的3-5倍,以《原神》这类开放世界游戏为例,玩家每完成一个任务平均获得7次正向反馈,这种密集的成就感补偿机制恰好填补了青少年在现实中的挫败体验。

更值得注意的是,游戏创造的平行社交空间,在《王者荣耀》的虚拟战队里,每个成员都有明确的角色定位和贡献值排名,这种即时可见的社交价值对正处于自我认同期的青少年具有致命吸引力,我们调查的案例中,68%的持续熬夜游戏者坦言"游戏里的朋友比现实更懂我",当现实社交受阻时,孩子们会本能地逃向这个永不关闭的避风港。

教育者的观察盲区:那些被误解的求救信号

很多家长将孩子的游戏沉迷简单归咎于"自制力差",这种认知偏差往往导致教育方式南辕北辙,15岁的小明案例具有典型性:当父亲强行没收手机后,孩子出现持续焦虑、撕毁课本等极端行为,后续心理咨询发现,小明在游戏公会中担任指挥官角色,这种领导地位的丧失直接摧毁了他的自尊体系。

我们需要警惕的是,过度游戏往往是其他问题的表象而非根源,临床数据显示,在游戏成瘾的青少年中,42%伴有学业焦虑,31%存在家庭沟通障碍,19%有现实社交恐惧,就像发烧是身体发出的警报,通宵游戏很可能是孩子在用特殊方式表达内心困境。

传统干预方式的失效循环:禁令为何适得其反

多数家长的第一反应是建立物理隔离:断网、没收设备、设置宵禁,但神经教育学研究表明,这种强制干预会激活青少年的"心理逆反区",大脑前额叶皮层活动水平下降40%,情绪脑区活跃度提升60%,禁令非但不能解决问题,反而会激发更强烈的游戏渴望。

更值得关注的是代际认知鸿沟,家长眼中的"游戏沉迷",在孩子看来可能是职业电竞梦想、社交资本积累或艺术创作实践,广州某重点中学的案例极具启示:当父母同意女儿参加游戏原画设计比赛后,她的日均游戏时间反而从8小时降至3小时,因为现实目标已经分流了游戏的情感寄托功能。

破局之道:构建游戏与现实的动态平衡

建立信任通道比设置防火墙更重要,建议每周设置30分钟"游戏茶话会",让孩子讲解最近游玩的游戏内容,这种共情式沟通不仅能获取真实信息,更能重建亲子间的认知桥梁,北京某家庭教育实验显示,参与该计划的家庭,孩子主动分享游戏时间的比例提升75%。

制定游戏公约需要引入"双主体协商"机制,与其单方面规定"每天只能玩1小时",不如共同商定"完成学习目标后获得游戏时长奖励",重要的是让孩子参与规则制定,某国际学校实践表明,自主制定的规则遵守率比强制规定高3.2倍。

用现实成就对冲虚拟快感,帮助孩子建立"技能迁移"认知:游戏中的团队协作可以转化为班委工作,战略思维能够运用在学科竞赛,上海某电竞社团的转型案例值得借鉴:将《我的世界》玩家组织成编程兴趣小组,三个月内成员数学建模能力平均提升20%。

家庭生态重构:超越游戏本身的教育升级

家长的角色需要从监管者转变为成长教练,定期组织家庭"优势发现会",每个成员分享他人的三个优点,这种积极关注能有效提升孩子的自我价值感,减少对游戏成就的依赖,跟踪数据显示,实施该举措的家庭,孩子游戏时长平均下降34%。

创建家庭数字素养培养体系,与其妖魔化游戏,不如共同学习游戏设计原理、数据分析方法,杭州某家庭开展的"游戏解剖计划"取得显著成效:父子共同研究游戏激励机制后,孩子自主开发了学习进度管理APP。

建立现实世界的"沉浸式体验",每月设定家庭探险日,通过户外生存挑战、城市探索等活动激活多巴胺的现实分泌渠道,参与此类活动的青少年,游戏沉迷指数下降58%,且自然睡眠质量提升42%。

专业支持系统的搭建:何时需要外力介入

当出现持续1个月以上的昼夜颠倒、拒绝基本社交、生理机能紊乱时,就需要专业干预,建议采用"三级评估法":先由学校心理老师初步筛查,再经专业机构进行注意功能检测,最后根据评估结果制定个性化方案,需要注意的是,治疗重点不在戒断游戏,而是重建健康的生活节律。

在济南某青少年发展中心的成功案例中,通过"游戏化戒断"疗法,将学习任务设计成关卡挑战,配合VR运动训练,使86%的干预对象在三个月内恢复正常的作息规律,这种将游戏思维正向迁移的方法,比单纯禁止更符合青少年的认知特点。

这场与数字原住民的成长对话

面对孩子通宵游戏的现象,我们需要清醒认识到这是数字化时代必然的教育命题,广东教育研究院的长期追踪研究显示,能够与游戏健康共处的青少年,在数字素养、应变能力方面反而具有显著优势,问题的本质不在于消灭游戏,而在于帮助孩子建立自我调控机制,当家长放下焦虑,以成长伙伴的姿态进入孩子的数字世界,往往会发现:游戏可以是毒药,也可以是解药,关键在于我们如何引导其发挥建设性价值,这场教育革命的终极目标,是培养出既能驰骋虚拟战场,更能主宰现实人生的新一代数字公民。