理解情绪风暴背后的心理密码

在超市玩具货架前,4岁的乐乐突然躺在地上哭喊打滚,年轻妈妈尴尬得满脸通红,这样的场景每天在全球各个角落上演,而多数家长的第一反应往往是"孩子又在无理取闹",但儿童发展心理学研究显示,90%的幼儿情绪爆发都源于未被满足的心理需求。

3-6岁儿童前额叶皮层尚未发育成熟,这直接导致他们难以控制冲动情绪,就像没有安装刹车的赛车,当遭遇挫折时,情绪油门会被瞬间踩到底,美国儿童心理学会2019年发布的报告指出,幼儿发脾气时的心率可达到每分钟180次,相当于成年人剧烈运动时的生理反应。

蒙特梭利教育理论强调,每个行为异常的孩子都在用特殊方式诉说他的困境,可能是一次被忽视的求助,可能是不知如何表达的挫败感,或是身体不适的另类表达,芝加哥大学儿童研究中心跟踪调查发现,在看似"无理取闹"的发脾气场景中,有68%存在可追溯的合理诱因。

应对情绪危机的现场处理指南

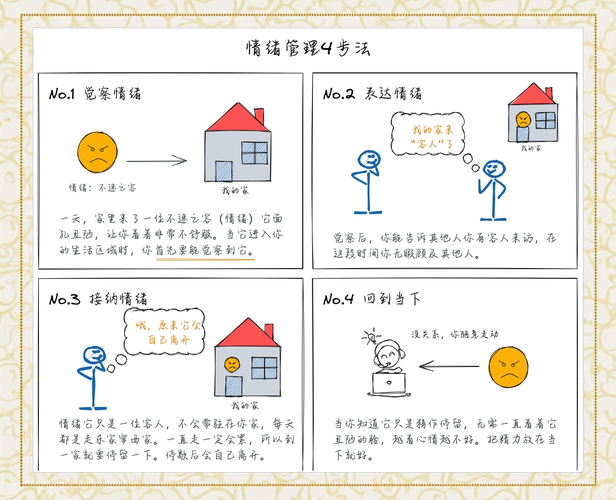

当孩子情绪火山爆发时,父母的反应方式将直接影响危机化解的走向,资深儿童心理咨询师建议采取"三级响应机制":

第一步:建立安全屏障,迅速评估环境危险系数,必要时将孩子带离危险区域,这个过程中保持动作轻柔,避免用力拉扯造成二次刺激,用平稳的语调说:"妈妈看到你现在很难过,我们先到安静的地方。"

第二步:情绪镜像反射,蹲下与孩子保持平视,用简短的语句复述他的感受:"积木总是倒,你觉得很生气对吗?"纽约大学情绪认知实验室证实,这种共情式反馈能让杏仁核活跃度在30秒内降低40%。

第三步:提供选择方案,当哭声渐弱时给出两个可行选项:"你想先喝点水,还是抱着小熊休息会?"这种有限选择既能恢复孩子的掌控感,又避免陷入无休止的讨价还价。

切忌在情绪峰值期说教或惩罚,此时孩子的大脑处于"情感淹没"状态,前额叶功能基本关闭,英国剑桥大学神经科学团队通过fMRI扫描发现,发脾气时儿童大脑中负责理性思考的区域血流量减少75%。

化解冲突后的深度沟通艺术

当风暴平息后,智慧的家长懂得把握"黄金修复期",选择孩子情绪平稳的时段,用角色扮演游戏复盘事件,准备两个玩偶,分别扮演"生气的熊熊"和"耐心的妈妈",通过情景再现帮助孩子理解情绪发展过程。

使用"情绪温度计"可视化工具:画出从蓝色到红色的渐变条,教孩子用手指指出当下情绪的位置,这个方法源自辩证行为疗法(DBT),能有效提升儿童的情绪觉察能力,新加坡教育部2018年推广的"情绪素养课程"中,该方法使学龄前儿童的情绪识别准确率提升53%。

在解释规则时,采用"三明治沟通法":先肯定合理需求("我知道你很想继续玩滑梯"),再说明限制原因("但天黑后游乐场要关门维护"),最后提供替代方案("明天早餐后我们可以第一个来玩"),这种表达方式让孩子感受到被尊重,而非单纯的禁止。

预防情绪风暴的系统策略

建立"情绪天气预报"机制:在每天早餐时,用晴雨图标分享各自的心情预期,这个习惯源自芬兰基础教育中的情感教育模块,能显著提升家庭成员的情绪预测能力,当孩子说出"今天可能有小雨"时,父母可以提前准备应对方案。

设计"情绪急救箱":与孩子共同收集能带来平静感的物品,如薰衣草香包、减压捏捏乐、最喜欢的绘本,放在家中固定位置,约定当感觉要失控时可以去打开急救箱,加州大学洛杉矶分校的实证研究显示,这种具象化的情绪管理工具能使情绪恢复时间缩短2/3。

实施"积极暂停"训练:在客厅设置"冷静太空舱",布置软垫、星空投影仪等舒缓设备,不是作为惩罚角落,而是告诉孩子:"当你觉得心里住进喷火龙时,可以去太空舱给它喂点冷静饼干。"通过正向联想建立情绪调节的神经通路。

家长自身的情绪修炼课

儿童就像灵敏的情绪雷达,能精确捕捉抚养者的焦虑波动,哈佛大学儿童发展中心追踪研究发现,父母情绪稳定指数每提高10%,孩子情绪爆发频率下降27%,建议家长建立"情绪灭火器"清单:可能是5分钟正念呼吸、一段舒缓音乐,或是给好友的语音留言。

参加"家长同理心工作坊",通过VR技术体验儿童视角的世界,当成年人缩小到1米身高,发现所有大人都像巨人般俯视自己时,才能真正理解孩子面对挫折的无力感,伦敦家庭教育联盟的实践数据显示,参加过沉浸式体验的父母,对孩子发脾气的容忍度提升41%。

建立"成长型思维"日志:记录每次冲突后的反思,重点不是评判对错,而是观察"这次哪里比上次进步了?",日本亲子教育专家山本美纪建议用三分法记录:30%记录事实,40%分析原因,30%规划改进,这种结构化反思能使育儿智慧呈螺旋式上升。

教育学家佩斯特洛齐曾说:"每个失控的瞬间,都是播种情绪智慧的良机。"当我们放下"立刻止哭"的焦虑,转而在情绪的暴风雨中教会孩子识别云层后的阳光,这才是真正的人格教养,那个躺在地上哭闹的小人儿,正在用最原始的方式学习如何与自己的情绪共处,而父母,永远是他们最重要的情绪教练。