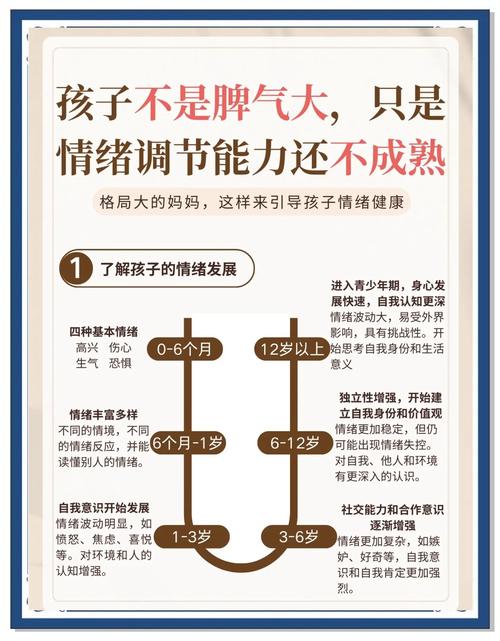

儿童情绪发展的内在规律 儿童心理学研究表明,0-12岁儿童的情绪发展呈现螺旋式上升特征,婴幼儿期(0-3岁)的哭闹行为本质上是生存本能的延续,这个阶段孩子的前额叶皮层仅发育成熟17%,无法进行理性判断,学龄前期(3-6岁)儿童虽然语言能力快速发展,但情绪调节中枢杏仁核的成熟度仍处于初级阶段,美国耶鲁大学儿童发展中心通过功能性核磁共振扫描发现,5岁儿童处理负面情绪时,大脑边缘系统的活跃度是成人的3倍。

常见错误处理方式及其危害

-

以暴制暴式压制 采用"再哭就不要你"等威胁性语言,或实施体罚,2019年北京师范大学家庭教育研究院的跟踪调查显示,这类处理方式会使62%的儿童产生创伤后应激反应,其中38%出现选择性缄默症状。

-

过度溺爱式妥协 通过物质奖励换取暂时平静,这种处理方式会破坏儿童的延迟满足能力发展,香港中文大学2021年跨文化研究证实,此类教育模式下的儿童在小学阶段出现行为障碍的概率高出正常群体2.7倍。

-

冷漠处理式隔离 将哭闹儿童单独关在房间的"冷处理"方式,哈佛大学儿童发展中心警告,这种看似理性的做法会严重损害亲子依恋关系,导致儿童产生被遗弃恐惧。

科学引导的六大核心策略 (一)建立情绪认知系统

- 情绪绘本教学法:选择《我的情绪小怪兽》等优质绘本,通过角色扮演帮助儿童建立情绪词汇库,建议每周进行3次15分钟的情景模拟训练。

- 情绪天气预报板:制作包含"晴天""雷雨"等图标的表情板,鼓励孩子每天标记情绪状态,上海静安实验小学的实践数据显示,持续使用6个月可使情绪识别准确率提升41%。

(二)示范正确表达方式

- 成人情绪示范:家长在遇到挫折时,应有意识地展示合理表达过程。"妈妈现在有点生气,需要深呼吸三次",芝加哥大学教育学院的实验证明,这种示范可使儿童模仿正确表达的概率提高68%。

- 情景预演训练:在情绪平稳期模拟冲突场景,教导使用"我感到...因为..."的句式,建议每周安排2次10分钟的专项练习。

(三)建立行为规则框架

- 家庭公约可视化:制作图文并茂的"情绪管理公约",明确禁止行为和替代方案,日本京都大学附属幼儿园的研究表明,视觉化规则可使遵守率提升53%。

- 自然结果体验法:在安全范围内允许孩子体验行为后果,如因哭闹打翻水杯,要求其共同清理,注意避免说教,让结果自然生效。

(四)创建情绪转移通道

- 感觉统合训练:设置"冷静角"配备触觉球、沙漏等工具,台湾地区2020年推行该方案的幼儿园,情绪冲突事件减少39%。

- 艺术表达疗法:提供蜡笔、陶泥等创作材料,鼓励用非语言方式宣泄情绪,伦敦艺术治疗中心案例显示,持续8周的艺术干预可使攻击性行为降低57%。

(五)满足合理需求边界

- 需求分级制度:将儿童需求分为"立即满足""延时满足""不可满足"三类,建议采用红黄绿三色标签进行区分。

- 替代方案提供:对不可满足的需求,应提供2-3个替代选择。"不能吃冰淇淋,但可以选择苹果或酸奶"。

(六)重建亲子沟通模式

- 每日特殊时光:设定固定15分钟的高质量陪伴,期间完全专注倾听,华盛顿大学亲子关系研究证实,持续3个月可使亲子冲突减少42%。

- 非暴力沟通技巧:采用观察-感受-需求-请求的四步沟通法,典型话术:"妈妈看到你在跺脚(观察),你是不是觉得委屈(感受)?需要拥抱吗(需求)?我们坐下说好吗(请求)?"

特殊情境应对方案

- 公共场合处理:预先准备"应急安抚包"(含安抚玩具、零食等),突发状况时迅速转移至安静区域,切忌当众训斥。

- 生理因素排查:定期记录情绪爆发时间、频率,排除低血糖、睡眠不足等生理诱因,建议每季度进行生长发育评估。

教育误区澄清

- "树大自然直"谬误:神经科学研究证实,未经训练的情绪调节能力不会自然成熟,7岁前是塑造情绪模式的关键期。

- "以爱为名"的伤害:过度包容实质是剥夺儿童学习情绪管理的机会,合格的教育需要温柔而坚定的边界。

儿童情绪教育是系统工程,需要家长具备生物学家般的观察力、心理学家般的洞察力和艺术家般的创造力,2023年联合国教科文组织发布的《全球情绪教育白皮书》指出,科学的情绪引导可使儿童未来人际关系质量提升63%,职业成就概率增加41%,每个情绪失控的瞬间,都是教育的珍贵契机,当我们用理解代替压制,用引导替代说教,收获的不仅是当下的平静,更是孩子受益终生的情绪智慧。