一部手机引发的家庭危机

2023年,北京市海淀区某初中教室内发现的"家长监控群组事件"引发热议,35名家长通过共享账号实时查看孩子手机定位、聊天记录甚至课堂状态,其中一位学生因发现母亲的监控行为,将手机从教学楼四楼抛下,这一极端案例折射出当代家庭教育中尖锐的矛盾——当手机成为青少年"数字器官",家长的监管权与孩子的隐私权正在经历前所未有的碰撞。

全球儿童网络安全研究联盟数据显示,我国14-17岁青少年手机持有率达92%,日均使用时长突破4.7小时,在南京家庭教育指导中心受理的咨询案例中,涉及手机管理的纠纷占比从2018年的17%飙升至2023年的43%,这些数字背后,是两代人对于数字空间控制权的激烈博弈。

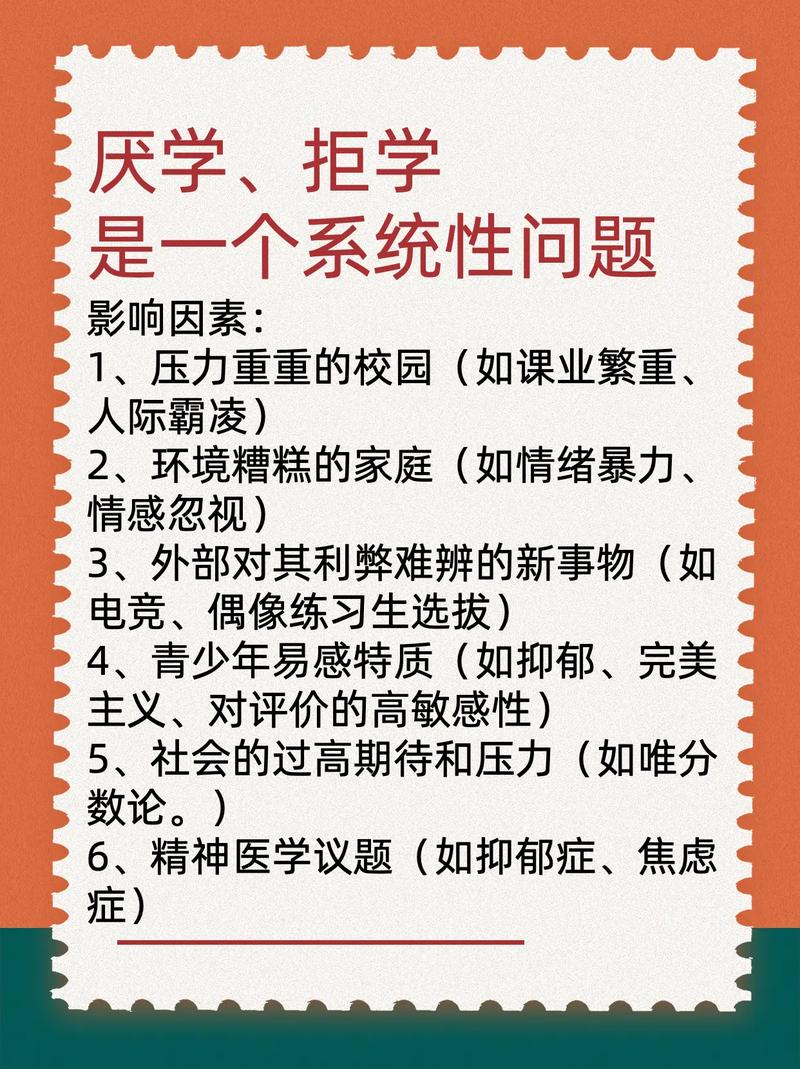

监控背后的教育困境

安全焦虑与过度补偿

上海某重点中学的心理咨询档案显示,78%的家长承认查看孩子手机的动机源于"网络欺凌""不良信息"等安全隐患的担忧,这种焦虑具有代际传递特征:70后家长成长于物理空间相对安全的年代,面对数字世界的未知风险时,往往采取"宁可错查,不可放过"的防御策略。

沟通失能的替代方案

广州家庭教育研究院的跟踪调查揭露,每周亲子有效对话不足30分钟的家庭中,家长翻看手机的概率是其他家庭的2.3倍,当语言沟通渠道堵塞,部分家长将手机视为破解孩子内心世界的"万能钥匙",却忽视这种越界行为对信任体系的破坏。

数字原住民的认知鸿沟

青少年发展心理学研究表明,00后群体普遍将手机视为"第二大脑",存储着自我认知建构的核心素材,某高二学生在访谈中的表述具有代表性:"删除聊天记录就像撕毁日记本,家长永远不明白那些表情包承载着我们的社交密码。"

信任崩塌的隐形代价

自主性发展受阻

埃里克森心理社会发展理论指出,12-18岁是"自我同一性"形成的关键期,杭州某心理咨询机构案例显示,长期被监控的青少年中,64%出现决策依赖倾向,38%产生"表演型人格"——刻意制造符合家长预期的社交痕迹。

亲子关系的恶性循环

中国家庭追踪调查(CFPS)数据显示,经历过手机搜查的青少年对父母的信任评分平均下降41%,更值得警惕的是,23%的受访者发展出"数字分身"策略,通过备用设备、加密软件等方式构筑防御工事。

法律与伦理的双重拷问

《未成年人保护法》第39条明确规定"任何组织或个人不得开拆、查阅未成年人的信件、日记、电子邮件",但现实中"为你好"的监护权常凌驾于法律之上,2022年某地方法院审理的首例"手机隐私权纠纷"中,法官在判决书中写道:"监护不是监视,保护不能等同于占有。"

构建数字时代的教养新范式

分龄赋权体系

- 12岁以下:安装经过共同选择的防护软件,每周固定时段共同查看使用报告

- 13-15岁:签订《数字安全公约》,保留特定类型信息(如支付记录)的查看权

- 16岁以上:转为"顾问模式",仅在发现异常行为时启动预警机制

信任重建三步法

- 透明化操作:如确需查看,提前告知并说明具体原因

- 片段式查阅:聚焦具体问题而非全面审查,如"查看本周短视频观看类型"

- 修复性对话:每次查阅后开展"1小时深度对谈",补偿情感账户

五维风险评估模型

建立涵盖"社交内容风险值""屏幕时间健康度""消费行为合规性""信息检索有效性""创作内容价值度"的评估体系,用数据替代猜疑,将主观监控转为客观指导。

教育者的实践建议

-

开展家庭数字素养培训:北京市某示范校推行的"亲子数字工作坊",通过模拟网络钓鱼、信息甄别等实战训练,使家长监管需求下降57%。

-

建立缓冲机制:深圳某社区推广的"第三方督导员"制度,由专业社工在家长与孩子间搭建沟通桥梁,成功化解83%的手机纠纷。

-

重构评价体系:杭州某私立学校将"数字自律能力"纳入综合素质评价,通过学生自主提交的《数字足迹分析报告》实现柔性引导。

在守望与放手间寻找支点

当我们凝视那方发光的屏幕,看到的不仅是需要过滤的信息,更是一个正在成长的数字公民,英国教育学家肯·罗宾逊曾说:"真正的保护不是筑起高墙,而是教会飞翔。"在数字化浪潮中,比监管技术更需要升级的,是家长对成长规律的理解与尊重,或许,当我们学会将手机视为观察孩子精神世界的窗口而非需要攻克的堡垒时,那道横亘在监护与隐私之间的鸿沟,终将被信任的桥梁所跨越。