在某个普通的周末早晨,李女士发现刚上三年级的儿子小明把早餐牛奶打翻在作业本上,当她要求孩子立即清理时,得到的却是"我不要"的倔强回应,这种场景在无数家庭中反复上演,折射出当代家庭教育中一个普遍困境:当孩子的自我意识如春笋般破土而出时,传统的管教方式正在遭遇前所未有的挑战,教育研究者发现,8-12岁儿童出现"叛逆行为"的比例较二十年前增长47%,这背后是时代变迁带来的教育模式革新需求。

解码叛逆背后的成长密码

儿童发展心理学研究显示,孩子3岁、7岁、12岁会经历三次明显的心理断乳期,这个阶段的孩子通过说"不"来确认自我边界,就像雏鸟用喙轻啄蛋壳,不是对抗而是成长的必然,哈佛大学教育研究院跟踪研究发现,能够适度表达反对意见的儿童,在成年后决策能力比完全顺从者高出32%。

在电子屏幕包围中长大的新一代,每天接收的信息量是90后童年的300倍,他们更早形成独立判断,传统的单向指令式教育就像用竹篮打水,注定收效甚微,一个五年级学生在日记中写道:"妈妈总说'照做就好',可我想知道为什么不能先玩再写作业。"

权威型教养方式与放任型教养方式的碰撞在当代家庭中尤为突出,上海家庭教育研究中心2023年的调查显示,63%的家长在严厉管教与自由放任间摇摆不定,这种不确定性反而加剧了亲子冲突,就像天平的两端,过分强调权威会压制成长,完全放任则会失去方向。

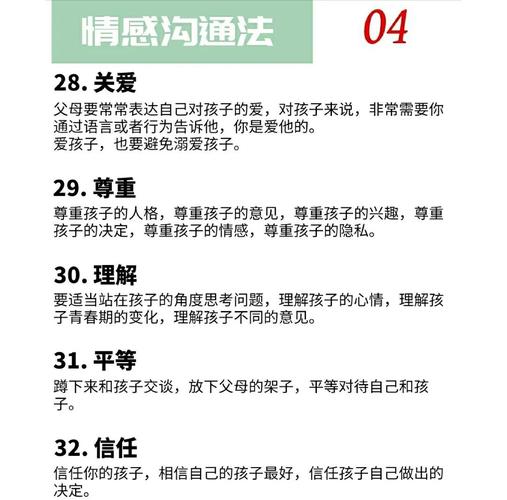

构建对话的四维空间

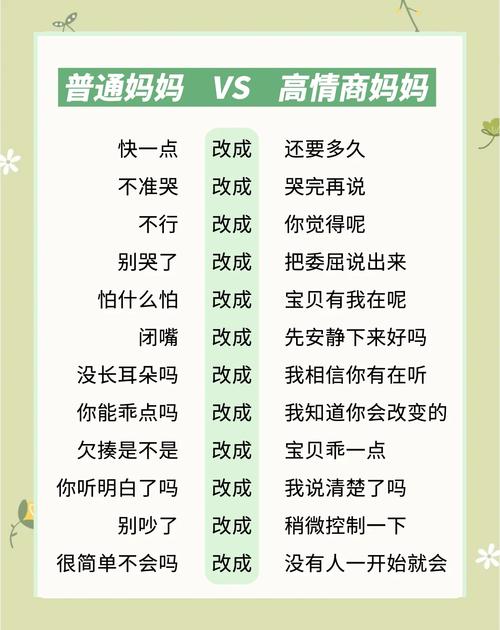

真正的倾听需要放下手机,关闭电视,让眼神成为温柔的探照灯,芝加哥亲子关系实验室的研究证实,当家长采取"3B倾听法"(Body身体前倾、Breath平稳呼吸、Brain专注思考),孩子的倾诉意愿提升58%,试着把"快去写作业"换成"能和我分享你今天的学习计划吗",语言模式的转变会打开意想不到的对话窗口。

家庭会议不是严肃的审判,而是平等的圆桌讨论,台湾教育专家建议采用"彩虹发言棒":手持特定颜色的麦克风才能发言,其他人必须安静倾听,这种方式既保证发言秩序,又让每个声音都被珍视,记录会议决议的"家庭公约本",用彩色贴纸标注执行进度,把规则变成可见的游戏。

在电子游戏设计中,即时反馈机制是保持玩家投入的关键,教育同样需要这样的智慧,当孩子主动收拾玩具时,"我看到你把积木按颜色分类了,这个创意真棒"比笼统的"真乖"更具激励效果,行为心理学证实,描述具体行为的肯定,能让孩子清晰认知哪些行为值得保持。

规则与自由的艺术平衡

制定家庭规则就像培育盆景,既需要支架固定形状,又要留出生长空间,新加坡家庭教育指南建议采用"3+2"原则:3个铁律(如安全、诚信、尊重)不容商量,2个可选规则让孩子参与制定,将规则可视化设计成卡通海报,用磁贴标注每日完成情况,把遵守规则变成闯关游戏。

自主选择权的给予需要渐进式放权,从"今天穿蓝色还是红色T恤"到"周末安排由你设计",选择范围的扩大伴随着责任意识的培养,伦敦经济学院的研究表明,拥有适度选择权的儿童,在时间管理能力上比完全被安排者高出41%,关键是在孩子做出错误选择时,不急于否定而是引导复盘。

自然结果教育法让生活成为最好的老师,忘记带作业本不必急着送去学校,体验一次被批评的滋味胜过十次说教,蒙特梭利教育法强调,当孩子打翻水杯,重点不是责备而是共同清理,这种体验式学习比抽象说教更能建立责任意识。

教育从来不是雕塑家的刻刀,而是园丁的培育,在东京家庭教育展上,一位父亲展示了他的"成长错题本",里面记录的不是孩子的错误,而是自己教育方式的反思与改进,当我们放下"完美父母"的执念,用成长型思维看待亲子关系,那些叛逆时刻终将成为共同成长的印记,就像大海接纳每朵浪花的独特,智慧的父母懂得在规则与自由间寻找动态平衡,让每个"不"都变成通向理解的阶梯。