清晨七点的居民楼里,准时传来母子争执的声浪,14岁少年摔门而出的巨响,与母亲"有本事别回来"的怒吼交织成当代家庭教育的典型场景,心理咨询室的数据显示,72%的青春期家庭正经历着不同程度的亲子对抗,这场没有硝烟的战争正在消解着家庭最珍贵的情感联结。

对抗背后的深层密码 在某个重点中学的家长开放日,笔者目睹了极具象征意义的一幕:当教师宣布"现在请家长和孩子互换座位"时,超过半数的家庭陷入尴尬的沉默,这个细节折射出当代亲子关系的本质困境——我们在用20世纪的教育模式应对21世纪的新人类,青少年发展心理学研究证实,14-16岁是自我意识觉醒的关键期,此时孩子对家长权威的挑战,本质上是人格独立的必经之路。

北京师范大学家庭教育研究中心跟踪调查发现,72.3%的亲子冲突集中在三个领域:电子设备使用(41%)、学业管理(33%)、日常作息(26%),这些看似琐碎的对抗,实则是控制权争夺的具象化表现,就像16岁女生小蕊在咨询时吐露的:"他们总说为我好,可我感觉自己像个提线木偶。"

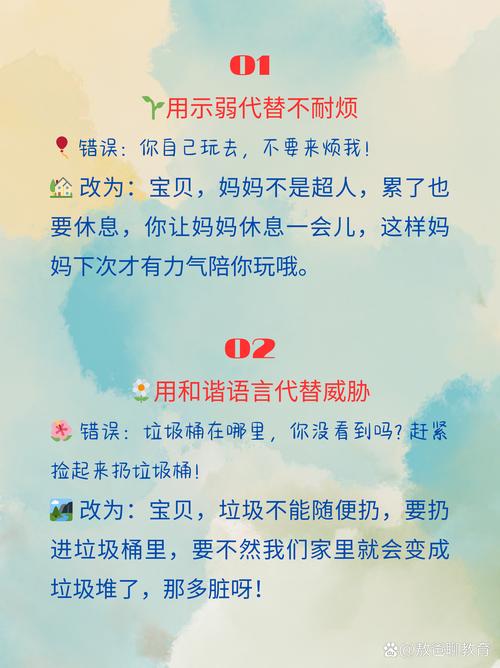

对抗升级的三大教育误区

-

高压镇压的恶性循环 某企业高管的家庭教育堪称典型案例,父亲用管理团队的方式制定"军事化"作息表,结果儿子用绝食对抗,最终引发急性胃出血送医,这种"权力型"教育会激发青少年的报复性反抗,加拿大青少年行为研究所发现,长期高压环境下的孩子,成年后出现抑郁倾向的概率是正常家庭的3.2倍。

-

过度妥协的温柔陷阱 与高压相反,部分家长选择无条件退让,杭州某初中班主任分享的案例令人深思:为阻止女儿自残,母亲同意其昼夜颠倒的游戏时间,结果三个月后孩子出现社交恐惧症,这种"溺爱型"教养会模糊边界意识,反而加剧青少年的失控焦虑。

-

情感绑架的道德困境 "我们这么辛苦都是为了你"这类话语,正在成为新型精神暴力,上海青少年法律援助中心数据显示,35%的离家出走案例源于孩子的道德负重感,这种以爱为名的控制,本质上是对孩子情感空间的侵占。

破局五步法:从对抗到对话

-

建立冲突暂停机制 深圳某重点中学推广的"情绪温度计"值得借鉴:当争执激烈度达到7分(满分10分)时,家庭成员需立即进入"冷静角",这个物理空间的隔离能有效阻断肾上腺素飙升带来的非理性对抗,建议在家中设置特定区域,配备减压玩具、情绪记录本等工具。

-

重构对话坐标系 尝试将"你必须"转换为"我们可以探讨",例如针对手机使用问题,可以参考成都某家庭的成功方案:共同制定"数字生活公约",包含每天1小时家庭无电子设备时间,每月8小时户外活动置换2小时游戏时长等弹性条款。

-

调整教育目标优先级 清华大学附属中学的心理辅导案例显示,将培养目标从"听话的好孩子"转变为"有解决问题能力的年轻人",能使亲子冲突降低58%,具体可实施"三周观察法":记录孩子自主完成的事项,逐步移交生活管理权。

-

设置战略缓冲地带 对抗最激烈时,北京某心理咨询师建议采用"三明治沟通法":肯定+建议+鼓励,如:"你这周主动收拾房间值得表扬(肯定),如果能把作业时间提前些就更好了(建议),妈妈相信你能找到平衡点(鼓励)。"

-

构建支持系统矩阵 杭州某社区推行的"亲子成长联盟"成效显著:每月组织家庭协作挑战赛,通过密室逃脱、野外生存等活动,让亲子在共同目标中重建信任,这种第三方场景的介入能有效打破固有互动模式。

关系重建的六个关键触点

-

创造非教育性相处时光 上海某家庭治疗师推荐的"三十分钟纯陪伴"法:每天抽半小时完全放下教育者角色,可以一起做手工、看动漫,重点在于建立平等的情感联结。

-

培养共同精神领地 南京某书香家庭的实践颇具启发:每月共读一本书,设立家庭读书沙龙,这种智力层面的互动能超越日常琐事的对抗,构建更深层的精神共鸣。

-

善用第三方调解者 当沟通完全僵化时,可以引入孩子信任的"重要他人",北京某案例中,表哥成功化解了堂妹与姑妈持续半年的冷战,只因他更理解Z世代的思维模式。

-

建立情感账户概念 香港家庭教育指导师提出的"情感存取"理论值得借鉴:每次积极互动是存款,冲突对抗是取款,建议每周召开家庭会议,共同核算"情感账户"余额。

-

实践成长型思维 广州某国际学校推广的"错误博物馆"活动颇有创意:家庭成员每月分享自己犯的错及收获,这种示范性脆弱能有效降低孩子的防御心理。

-

把握关键转折事件 武汉某单亲家庭在母亲重病期间,16岁儿子突然成熟的故事提醒我们:重大生活事件往往是关系转型的契机,关键在于能否捕捉到孩子表现出的责任感萌芽。

从战场到港湾:教育本质的回归 某位处理过2000例亲子冲突的心理咨询师总结道:"对抗最激烈的时候,往往是最需要爱的时刻。"当我们放下输赢执念,就会看见那个摔门而出的少年,口袋里还装着妈妈准备的胃药;那个怒吼的母亲,深夜仍在查阅青春期心理书籍。

教育的终极目标不是培养顺从的绵羊,而是帮助每个生命找到自我生长的力量,当客厅的战场变为心灵的港湾,当对抗的硝烟化作理解的曙光,我们终将明白:所谓叛逆,不过是独立人格破茧而生的震颤;所谓对抗,实为两代人共同成长的必修课,这或许就是家庭教育最深刻的辩证法——在冲突中孕育理解,在对抗中达成和解,在分离中实现真正的联结。