现象背后:偷窃行为是孩子发出的"求救信号"

当家长发现孩子多次偷拿家中财物时,第一反应往往是愤怒与失望,但教育心理学研究表明,学龄期儿童的偷窃行为极少源于道德败坏,更多是心理需求未被满足的具象化表达,某市青少年心理咨询中心2022年的统计显示,因偷窃行为求助的家庭中,83%的案例与亲子关系失衡直接相关。

典型诱因包括:

- 物质需求的错误表达:孩子渴望获得同龄人拥有的物品(如零食、玩具),却因零用钱制度缺失而选择极端方式;

- 情感补偿机制:长期被忽视的孩子通过"犯错"吸引父母关注,某9岁男孩在咨询中坦言:"只有偷钱被发现时,爸妈才会放下手机和我说话";

- 模仿与认知偏差:接触不良影视内容或同伴行为后,对"所有权"概念缺乏清晰认知;

- 压力释放渠道:面临学业或社交焦虑时,通过"冒险行为"获得刺激感。

教育误区:三大常见错误应对模式

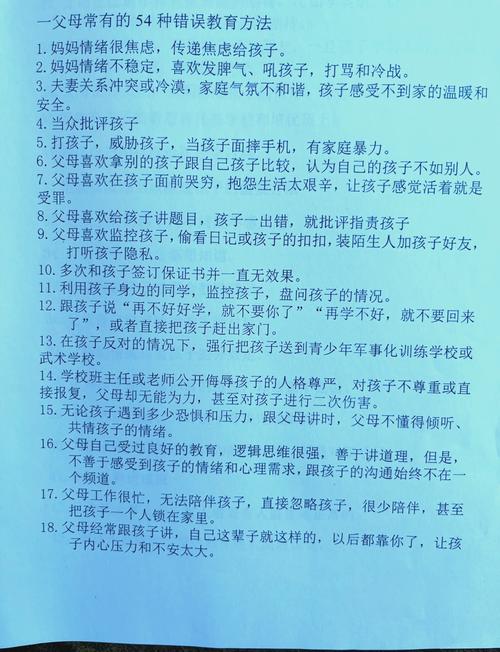

许多家长在发现孩子偷钱后,容易陷入以下三种误区,反而加剧问题恶化:

道德审判式惩罚

案例:12岁女孩小琳偷拿500元购买汉服,父亲当众斥责其"小偷",导致孩子出现为期半年的选择性缄默症。

危害:标签效应会固化孩子的负面自我认知,美国儿童发展协会指出,羞辱式教育使儿童行为问题复发率增加47%。

简单归因于物质匮乏

案例:家长发现8岁儿子偷钱后,立即将零花钱从每周5元提升至50元,三个月后孩子开始盗窃同学文具。

本质:未触及深层需求的教育补偿,可能演变为纵容。

过度强调后果威慑

某小学班主任观察发现,被要求写"再也不偷"保证书的学生,70%会在两个月内再次犯错,单纯强调"偷钱会坐牢"等恐吓性说教,无法建立真正的道德内驱力。

系统解决方案:构建三层教育防护网

第一层:建立"安全-信任"型亲子关系

实施步骤:

- 冷静期处理法:发现偷窃行为后,给自己24小时情绪缓冲期,用"妈妈注意到抽屉里的钱变少了"替代"你又偷钱"的指责;

- 需求挖掘对话:以"可以告诉妈妈为什么需要这些钱吗?"开启非批判性沟通,某家庭通过此方法发现孩子持续偷钱是为给流浪猫治病;

- 修复性行动设计:引导孩子用家务劳动补偿拿取的金额,重点在于体验"正当获得"的过程。

第二层:阶梯式财商教育体系

分阶段培养方案:

- 6-8岁:用透明储蓄罐实践"看得见的积累",每周发放5-10元零用钱;

- 9-12岁:引入"需求清单"制度,将消费需求分为"立即满足""延迟满足""家庭协商"三类;

- 13岁以上:开设儿童银行账户,通过管理压岁钱学习理财基础。

关键工具:

- 三维记账本:记录支出金额、购买原因、使用感受;

- 家庭经济会议:每月讨论特殊开支(如夏令营费用),让孩子参与决策。

第三层:价值观塑造的日常渗透

- 故事隐喻法:通过《爷爷的硬币储蓄罐》等绘本,传递"正当获得比占有更重要"的理念;

- 社会参与实践:组织义卖活动,让孩子体会劳动创造价值的成就感;

- 正向反馈机制:设立"诚信之星"家庭勋章,及时强化孩子的诚实行为。

特殊情境应对指南

偷钱数额较大(超500元)

- 立即暂停自动转账、电子支付等便捷渠道

- 与孩子共同制定分期偿还计划(如通过课外辅导班代课赚取)

- 联系学校心理教师介入评估

伴随其他问题行为(逃学、暴力倾向)

- 需警惕品行障碍的可能性

- 建议前往专业机构进行心理评估

- 实施"家庭行为契约":明确奖惩规则并签字确认

金钱用于打赏主播或游戏充值

- 立即启用未成年人支付保护功能

- 开展"虚拟消费认知课":用100元现金与等值游戏道具对比

- 建立"数字消费申请制":每笔超过20元的线上支付需提交书面说明

预防体系:从第一次行为开始的干预

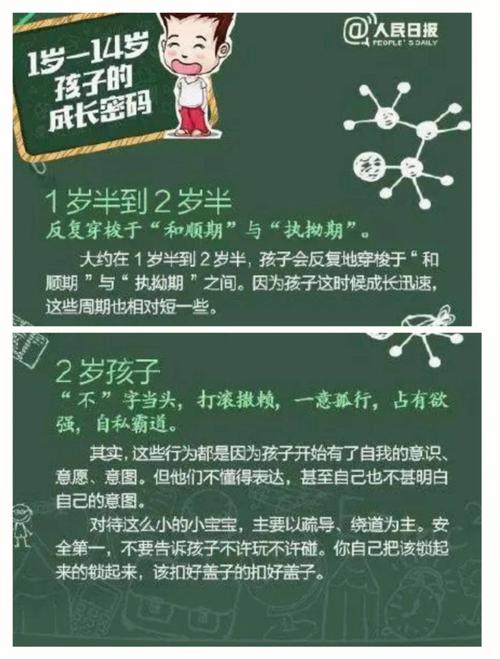

当孩子首次出现偷拿行为时(多发生在5-7岁),可采取"四步教育法":

- 平静确认事实:"爸爸发现你书包里有超市的卡片没付钱"

- 共情式引导:"很多小朋友都想要那个卡片对吗?"

- 明确行为边界:"但没付钱带走东西,会让超市阿姨很难过"

- 建设性补救:"明天我们一起去还钱道歉好吗?"

某追踪研究显示,在此阶段正确处理的家庭,孩子行为问题复发率仅为12%,显著低于粗暴处理组的65%。

将危机转化为成长契机

儿童发展研究者玛利亚·蒙台梭利曾说:"每个偏差行为背后,都站着一个渴望被理解的孩子。"当偷窃行为反复出现时,正是家庭审视教育模式、重建信任关系的宝贵契机,通过建立科学的财商教育体系、营造情感流动的家庭氛围,我们完全可以将这个令家长焦虑的问题,转化为培养孩子责任意识、契约精神的成长课堂。教育的本质不是杜绝错误,而是在修正错误的过程中塑造完整人格。

(全文约2580字)