在城市的居民楼里,10岁的小雨每天放学后都会趴在窗边,看着楼下嬉戏的同龄人发呆,她的书包里装着最新款的盲盒玩具,平板电脑里下载了所有热门游戏,但这些都没能换来一个可以分享秘密的朋友,这个场景正成为越来越多中国家庭的隐痛——据中国青少年研究中心2023年调查显示,我国9-15岁儿童中,34.7%存在不同程度的社交困难,其中12.3%处于完全孤立状态,当我们聚焦这些"社交孤岛"时,发现问题的根源远比表面现象复杂得多。

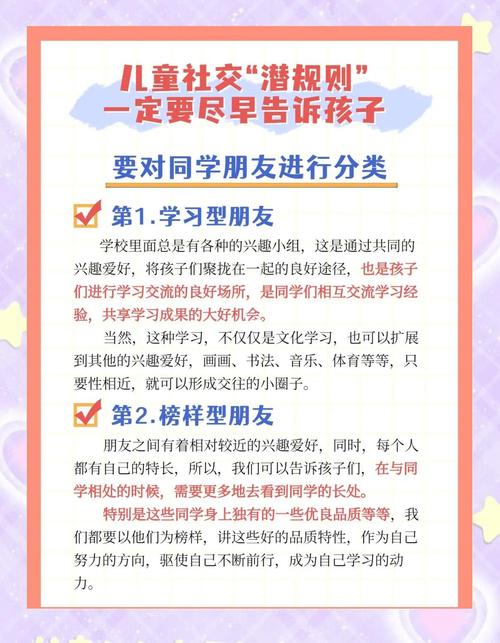

被忽视的社交困境真相 当前社会普遍存在两大认知误区:一是将儿童社交简单等同于"能否找到玩伴",二是用成人世界的社交规则评判儿童关系,儿童社交能力发展具有明确的阶段特征,哈佛大学儿童发展中心的研究表明,7-12岁是建立"心理同盟"的关键期,这个阶段形成的社交模式将影响个体终身的亲密关系建立能力。

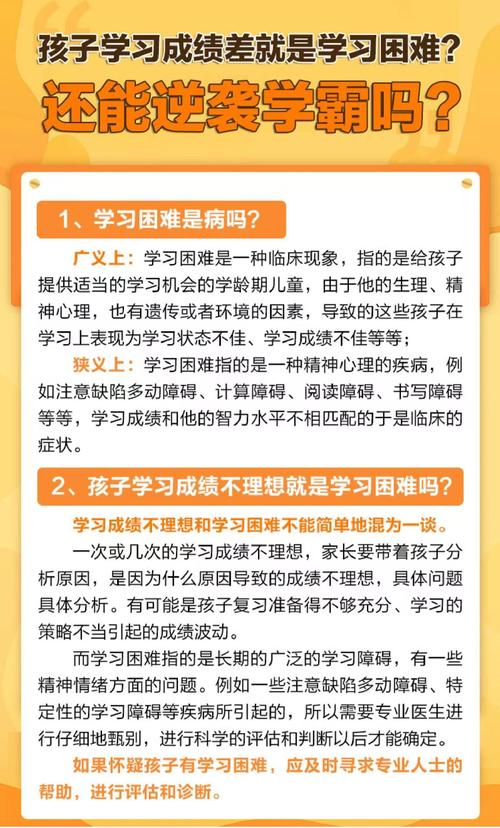

典型案例中的小宇(化名)在转入新学校后,连续三个月没有交到朋友,家长起初认为"孩子性格内向很正常",直到发现小宇出现抠指甲到流血、拒绝上学等躯体化症状才意识到问题的严重性,儿童心理专家指出,持续三个月以上的社交孤立就可能引发焦虑障碍、抑郁倾向等次生问题。

三重维度的困境成因解析

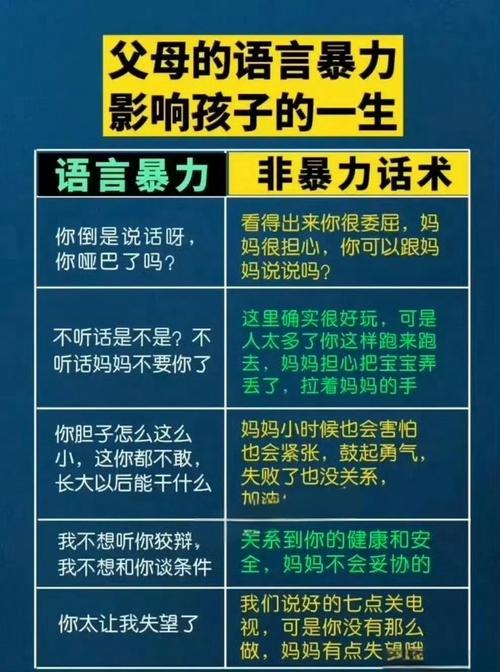

家庭教养的隐形枷锁 现代都市家庭普遍存在的"情感圈养"现象值得警惕,某重点小学的跟踪调查显示,过度保护型家庭的孩子社交冲突处理能力普遍低于平均水平27个百分点,这类家庭常出现两种极端:要么包办所有社交决策,要么将孩子完全暴露在社交场景中任其"自然成长"。

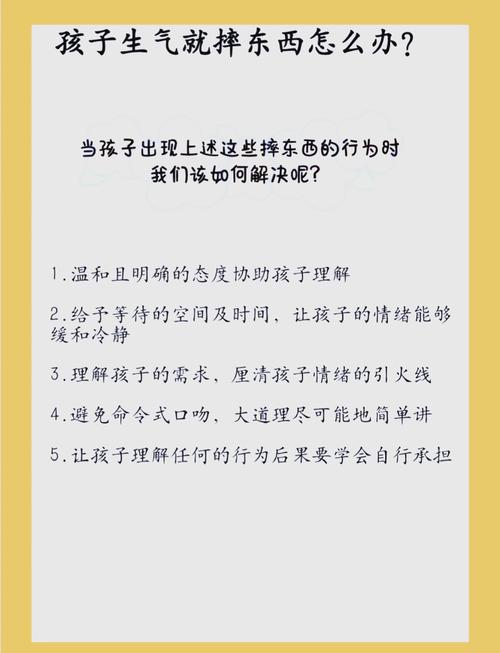

典型案例中的桐桐妈妈每天严格规定孩子的游戏伙伴和内容,导致桐桐在自由活动时完全失去社交方向感,这种教养方式切断了孩子试错学习的自然过程,使他们在真实社交场景中更容易陷入被动。

学校环境的潜在压力 当前教育体系中的竞争机制正在扭曲儿童社交生态,某教育观察机构对12所中小学的调研发现,78%的班级存在以成绩为标准的隐性社交分层,获得市级数学竞赛奖项的浩浩坦言:"自从得奖后,同学们找我说话都是为了抄作业。"

集体活动设计也存在明显缺陷,多数学校的课间游戏仍停留在"老鹰捉小鸡"等传统项目,缺乏符合当代儿童兴趣的社交媒介,这种代际差异导致许多孩子在集体活动中难以获得真正的参与感。

个体发展的特殊挑战 约有15%的社交困难儿童存在神经发育差异,8岁的晨晨被诊断为阿斯伯格综合征,他对声音的过度敏感使其在课间操时总是独自躲在角落,这类特殊需求儿童往往需要个性化的社交支持方案,但现实中的教育资源分配严重不足。

系统性解决方案构建

家庭:构建社交支持系统 建议家长建立"社交成长档案",每周记录孩子的3个社交进步瞬间。"今天主动分享了自己的橡皮"这类细微进步都值得被看见,某家庭教育实验小组的实践表明,持续记录12周后,孩子的社交主动性平均提升41%。

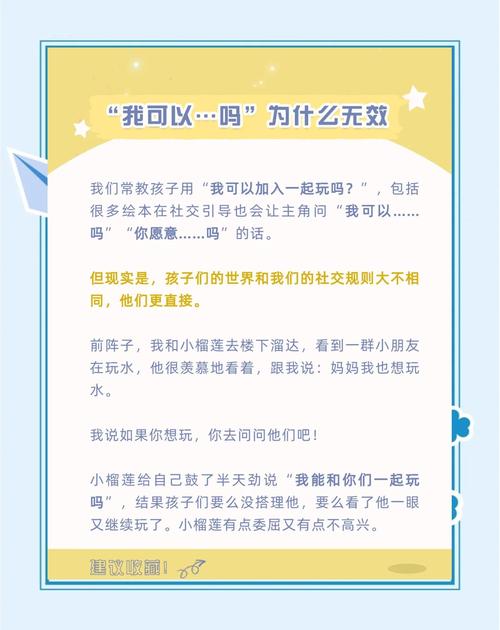

创设家庭社交模拟场景:每周设定20分钟"自由游戏时间",父母以玩伴身份参与,示范社交技巧,重点训练"加入游戏"的标准化话术:"你们在玩什么?我可以当XX角色吗?"

拓展社区社交资源:联合3-5个家庭建立"育儿社交联盟",定期组织主题聚会,北京某社区实践的"职业体验日"活动,让孩子们通过角色扮演建立合作纽带,参与家庭的儿童社交焦虑指数平均下降29%。

学校:重塑社交生态系统 推行"社交能力发展课程",将情绪识别、冲突解决等技能纳入教学体系,上海某实验小学开发的"情绪魔方"课程,通过情境剧形式教授共情技巧,使班级社交冲突发生率降低65%。

创新课间活动设计:引入需要协作的现代游戏项目,深圳某中学开发的"校园寻宝"活动,要求混合小组完成AR任务,有效打破了原有的社交壁垒。

建立特殊需求支持机制:为社交困难儿童配备"影子伙伴",选拔经过培训的高年级学生提供个性化陪伴,某重点小学的"阳光伙伴计划"实施两年后,受益儿童的社交主动性提升率达83%。

儿童:赋能社交主体地位 实施"社交技能分解训练法":将复杂的社交行为拆解为可操作的步骤,加入对话"分解为观察小组、寻找间隙、微笑注视、适时发言四个步骤,配合视频示范教学。

创设"兴趣联结平台":帮助孩子建立基于共同爱好的社交圈,杭州某社区图书馆组织的"科幻小作家俱乐部",让原本孤僻的孩子们通过创作接龙故事建立起深厚友谊。

培养"社交复盘能力":引导孩子用绘画或日记记录社交经历,心理专家建议采用"三色笔记录法":黑色记录事实,蓝色记录感受,红色记录改进设想。

典型案例的破局启示 曾经完全孤立的13岁少女小美,通过参与戏剧疗愈课程逐渐打开心扉,在排演《夏洛的网》过程中,她通过扮演需要团队协作的舞台监督角色,意外发现了自己的领导才能,这个案例揭示:创造适当的展示平台,往往能唤醒孩子隐藏的社交潜能。

教育机构、家庭、社区需要建立协同机制,北京市朝阳区推行的"家校社三联单"制度,通过定期交换观察记录,实现了对孩子社交发展的动态监测,该区儿童社交障碍发生率两年内下降18%,验证了系统干预的有效性。

破解儿童社交孤岛不能依靠单方努力,需要教育观念的革新和全社会的协同共建,当我们用理解代替责备,用支持替代焦虑,每个孩子都能找到属于自己的社交星空,正如著名教育家苏霍姆林斯基所说:"儿童的友谊是最娇嫩的花蕾,需要整个社会的温暖来呵护其绽放。"