午后三点,林女士望着餐桌上原封不动的午餐叹了口气,11岁的儿子把自己锁在房间里已经三个小时,仅仅因为早上被要求整理书桌,这种对抗场景在无数家庭重复上演:刷牙时磨蹭、作业本永远摊在最后一页、兴趣班的乐器落满灰尘...当孩子的抗拒成为日常,家长在焦虑与无奈中逐渐失去方向,这些看似琐碎的对抗,实则是儿童心理发展的必经之路,蕴含着建立健康亲子关系的黄金契机。

破解抗拒行为背后的心理密码

发展心理学研究表明,2-7岁儿童每年平均发生20-25次明显抗拒行为,青春期前这个数字会攀升至40次以上,这些"不"的表象之下,隐藏着三个核心心理诉求:

-

自主权觉醒:哈佛大学儿童发展中心追踪研究发现,3岁儿童开始建立自我意识,7岁形成初步价值判断,12岁前会完成80%的自主决策模式构建,当家长说"必须整理书包"时,孩子接收到的潜台词是"你的判断不重要"。

-

能力储备不足:加州大学实验显示,儿童对任务难度的预估误差是成人的3.2倍,那个抱着足球不肯写作业的孩子,可能并非故意对抗,而是无法预估完成作业所需的具体时间和精力。

-

价值认知错位:神经教育学最新研究发现,儿童的前额叶皮层要到25岁才完全成熟,这意味着他们难以理解"现在吃苦,未来受益"的逻辑链条,当家长强调"练琴对升学有帮助",在孩子认知中等于"用当下的痛苦换取缥缈的好处"。

构建良性互动的四维模型

建立弹性自主空间 在超市采购时,与其命令"必须买西兰花",不如提供"西兰花、胡萝卜、西葫芦选两种"的有限选择,这种"三选一"法则能巧妙满足自主需求,对于学龄儿童,可以采用"责任转交法":将家庭事务制作成任务卡,让孩子自主认领并签订"工作合同",赋予其管理者的身份体验。

案例示范:面对不愿收拾玩具的5岁幼儿,家长可以创设"玩具回家游戏"——每个玩具箱设定不同"车站",让孩子扮演列车长指挥"乘客上车",研究发现,游戏化处理能使儿童配合度提升67%。

搭建能力阶梯 将"快去写作业"拆解为可操作的步骤:①整理书桌(2分钟)②列出作业清单(5分钟)③完成最简单项目(15分钟),每完成阶段给予特定鼓励:"书桌整理得真整齐,现在找作业本方便多了吧?"

对畏难情绪严重的孩子,可采用"5分钟挑战法":设定可视化的倒计时沙漏,约定只需专注5分钟即可暂停,实验数据显示,82%的儿童在启动后会自动延长学习时间。

重塑价值认知 与其说"多吃蔬菜才能长高",不如带孩子种植芽苗菜,观察植物生长过程,通过具象化参与,将抽象概念转化为可感知的经验,对于青春期子女,可以引入"未来画像"技术:引导其设想5年后的理想生活,倒推当下需要储备的能力。

案例:14岁男生抗拒英语学习,父亲没有强调分数重要性,而是共同观看英超联赛采访视频,发现偶像C罗流利的英语交流能力,这种价值关联使学习动机从被动接受转为主动获取。

处理情绪对抗 当冲突升级时,家长要率先启动"情绪暂停键",可以建立家庭安全词机制,当任何一方说出"北极光"时,双方立即停止争论,转移到不同空间冷静10分钟,神经科学证实,这种冷却期能让皮质醇水平下降40%,恢复理性思考能力。

警惕三大教育陷阱

-

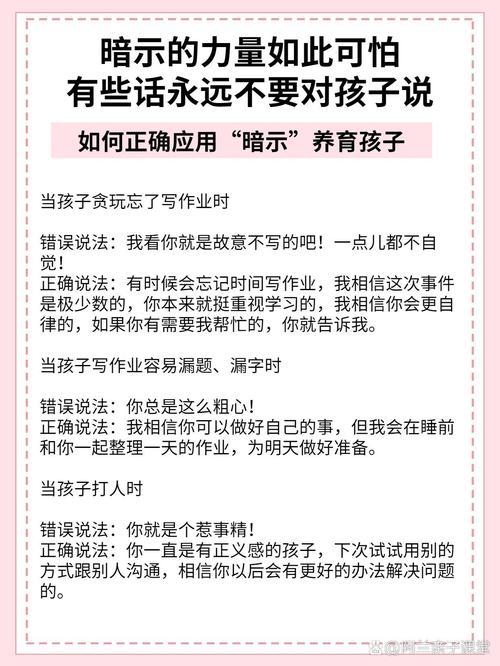

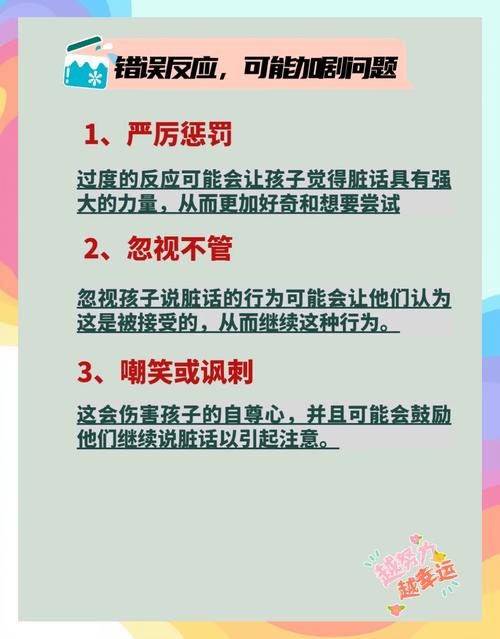

威胁惩罚旋涡 "再不吃晚饭就别想看动画片"这类条件威胁,会导致孩子建立"行为-惩罚"的条件反射,而非真正理解行为意义,更有效的方式是自然结果法:"选择不吃饭就要承担睡前饥饿的结果"。

-

包办代替陷阱 7岁儿童完全有能力自己整理书包,家长代劳反而剥夺其成就感建立,正确做法是制作图文版整理流程,给予适当提示而非代劳。

-

情感绑架误区 "妈妈这么辛苦都是为了你"这类表述,会将孩子的自主行为异化为情感债务,应该转换为:"我们一起想办法解决这个问题好不好?"

构建长期解决方案

建立家庭议事会制度,每周固定时间平等讨论事务,8岁以上的孩子可以拥有议事投票权,从决定周末活动到参与零用钱规划,逐步培养责任意识,关键是要遵守"提议-讨论-表决-执行"的完整流程,让孩子体验完整的决策闭环。

在儿童房设置"自主管理角",配备计划本、进度贴纸、自我评价表等工具,对于完成的自驱行为,采用"描述式鼓励"而非空洞表扬:"妈妈注意到你今天主动给绿萝浇水,叶片看起来更精神了"。

当孩子说"不"时,家长要做解码者而非征服者,每个抗拒瞬间都是教育的契机,需要我们用智慧将对抗转化为成长动力,正如儿童心理学家皮亚杰所言:"教育的最高境界,是让孩子相信那个好主意是他自己想出来的。"放下焦虑,保持觉察,我们终将在对抗的迷雾中,找到通向理解的那束光。