在数字时代的教育困境中,越来越多的家长发现孩子将课余时间全部投入游戏世界,面对作业本却提不起丝毫兴趣,这个普遍存在的教育难题背后,实则隐藏着当代家庭教育的关键密码,当孩子宁可在虚拟世界厮杀也不愿触碰作业时,这不仅是简单的自律问题,更是一面映照出现代教育短板的明镜。

行为表象下的深层心理机制 当我们看到孩子沉迷游戏时,首先需要理解的是游戏设计的底层逻辑,某重点小学的心理咨询室曾接待过一名五年级学生小明,他的游戏账号段位远超同龄人,但作业本却总是空白,通过沙盘治疗发现,这个孩子在游戏世界里获得了现实生活缺失的三种重要体验:即时反馈机制、可控的成就体系以及社交归属感。

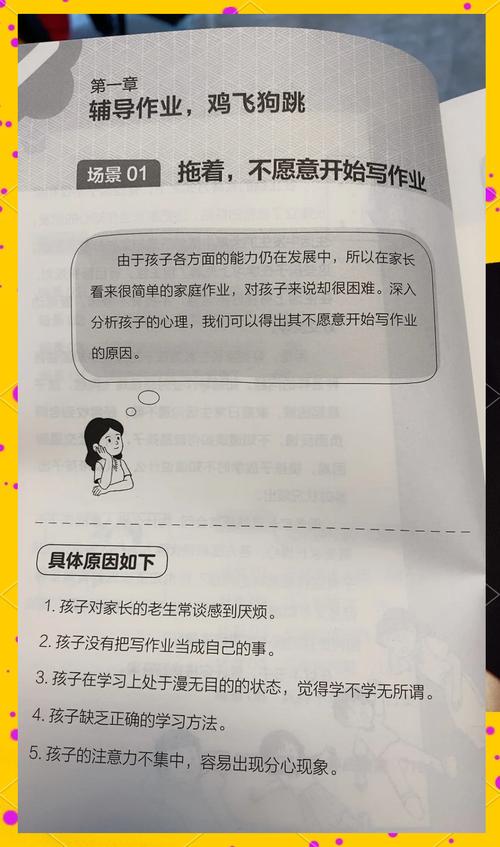

现代游戏运用神经科学原理,通过多巴胺奖励机制构建出精密的激励系统,每个关卡突破带来的声光奖励、虚拟货币获取时的满足感、战队排名上升获得的同伴认可,这些要素共同构成强大的正向刺激循环,与之形成鲜明对比的,是传统作业布置中普遍存在的三大缺陷:目标模糊化("完成课后练习")、反馈滞后化(批改周期长)、激励单一化(分数评价)。

家长干预的常见认知误区

-

强制断网的家庭战争 张女士曾采取"铁腕政策":没收电子设备、断网、安装监控软件,结果其子小华出现明显对抗行为,甚至发展到逃学去网吧,这种简单粗暴的干预方式往往适得其反,心理学研究表明,高压控制会激发青少年的逆反心理,将游戏行为升级为权力斗争的象征。

-

物质奖励的激励陷阱 "写完作业就让你玩半小时"这类交易式教育,短期可能见效,但长期会扭曲孩子的学习动机,北京师范大学教育学部跟踪研究发现,采用外部奖励机制的学生,其内在学习动力普遍低于对照组32%,且更容易形成功利性学习态度。

-

妖魔化游戏的认知偏差 将游戏完全等同于精神鸦片的教育观,忽视了游戏本身蕴含的积极元素,上海某重点中学的实验班级将《文明》系列游戏引入历史教学,结果该班学生史料分析能力提升27%,时空观念建立速度比传统教学快1.8倍,这证明恰当的游戏元素可以成为教育创新的突破口。

系统化干预的五大黄金策略

-

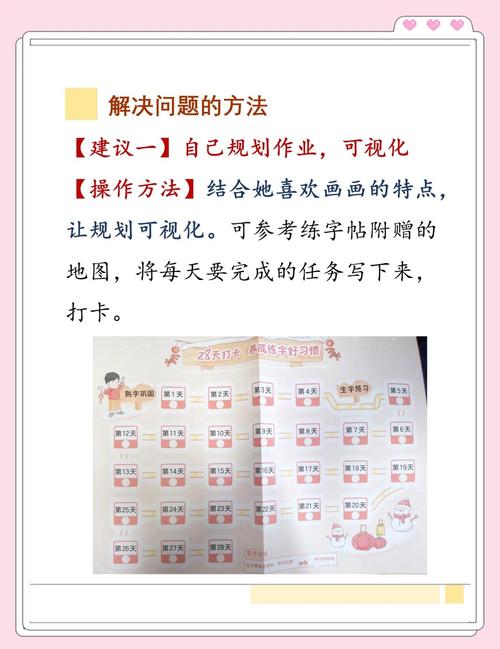

建立动态契约制度 与孩子共同制定"学习-娱乐"契约,建议采用"任务银行"模式:将作业分解为若干可量化单元,每个单元完成后积累相应"时间币",用于兑换游戏时长,关键是要保持规则的弹性,例如周末可适当提高兑换比例,考试期间设置特别条款。

-

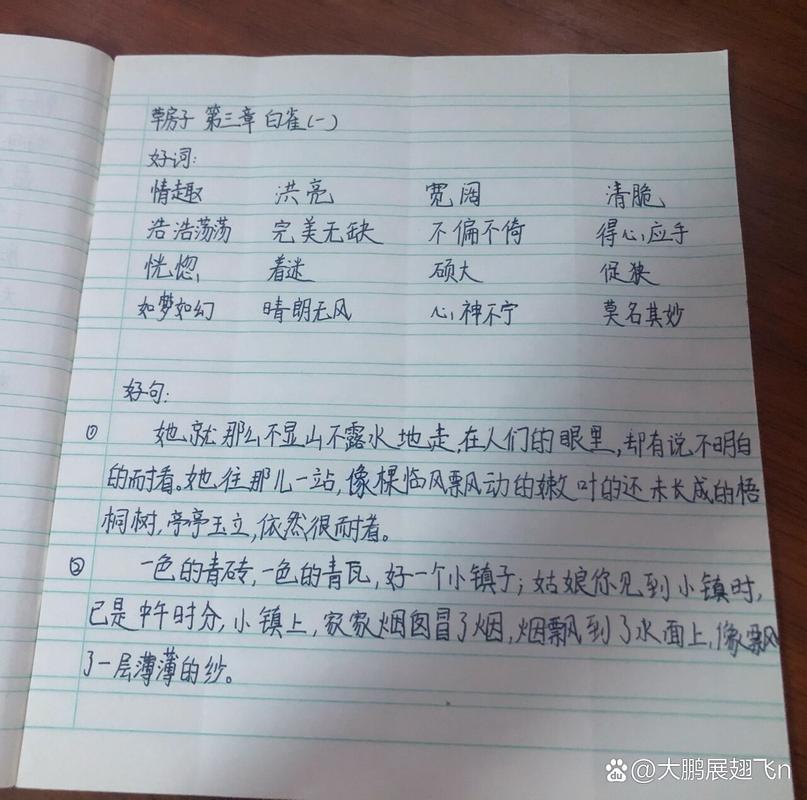

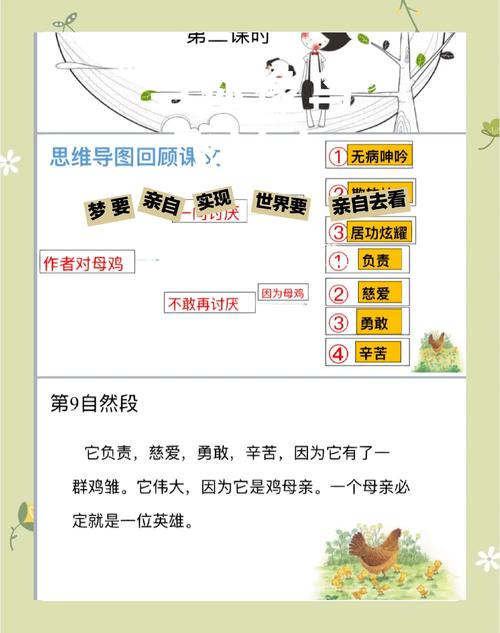

重构作业价值认知 某省特级教师李老师创新设计"问题溯源本",要求学生在每道错题旁标注:这道题对应现实生活中的哪个场景?通过将抽象知识具象化,使作业完成率从63%提升至89%,家长可以协助孩子建立"学习-生活"联结,例如用购物小票设计数学题,用影视剧台词训练语文理解。

-

游戏化学习设计 借鉴游戏设计原理改造作业形式:(1)设置经验值升级体系,将知识点转化为可积累的数值;(2)设计主题副本任务,如"古诗词闯关"、"公式推导Boss战";(3)引入社交元素,组建学习战队进行小组竞赛,广州某培训机构采用此模式后,学员平均作业完成时间缩短40%。

-

建设替代性成就系统 帮助孩子在现实世界建立可感知的成就坐标:(1)创建家庭荣誉墙,展示各类学习成果;(2)设置专项挑战徽章,如"连续七日专注奖";(3)搭建作品展示平台,将优秀作业制作成电子杂志,重要的是建立及时反馈机制,避免成就激励的滞后性。

-

家庭环境生态改造 (1)物理层面:设置"学习能量站",配备计时器、可视化进度表等工具;(2)时间层面:实行"番茄工作法"改良版,25分钟专注学习后获得5分钟自由活动;(3)情感层面:建立"成就分享会"制度,每天固定时间交流学习收获。

预防性教育的三个关键期

-

学龄前媒介素养启蒙 通过角色扮演游戏培养延迟满足能力,用实体玩具模拟数字界面,建立健康的科技认知基础。

-

小学中年级习惯塑型期 重点训练目标分解能力,使用"任务拼图"等工具将大目标可视化,培养时间管理意识。

-

青春早期价值重构期 开展"数字公民"主题研讨,引导孩子思考游戏背后的商业逻辑,培养批判性思维。

在这个信息过载的时代,教育的真谛不在于与游戏争夺孩子的时间,而在于帮助年轻一代建立价值判断的坐标系,当家长能够解码游戏吸引力背后的心理需求,将那些令人沉迷的设计智慧转化为教育创新的养分时,我们就能找到打开自主学习的金钥匙,教育的终极目标,是培养出既能享受游戏乐趣,又能在知识海洋中自在遨游的完整的人。

(全文共计1842字)