当七月的蝉鸣响彻街头巷尾,无数家庭的客厅里却上演着相似的情景:孩子蜷缩在沙发上紧盯屏幕,手指在游戏手柄上快速移动,父母焦虑的劝说声与游戏音效交织成暑期特有的家庭协奏曲,中国互联网络信息中心最新数据显示,我国未成年网民暑期日均游戏时长达到3.8小时,较学期内增长147%,这场看似普通的"暑期游戏争夺战",实则折射出现代家庭教育面临的深层挑战。

游戏世界为何具有致命吸引力?

游戏设计师深谙行为心理学原理,通过即时反馈机制构建起精密的奖励系统,当少年完成一个任务,立即获得经验值、装备升级或段位提升,这种即时的成就感恰好填补了现实生活中的价值空缺,某重点中学的心理咨询案例显示,68%的沉迷学生存在现实社交困难,他们在虚拟世界组建战队、语音开黑获得的归属感,远超过现实中的同伴关系。

更值得警惕的是,游戏产业已形成完整的情感操控链条,某知名MOBA游戏的运营总监曾在行业论坛坦言,他们的用户留存策略就是"制造焦虑-提供解决方案"的循环:通过赛季倒计时制造紧迫感,用限时皮肤激发收集欲,再以社交排名刺激攀比心理,这种设计让青少年如同陷入精心编织的蛛网,每次试图退出时都会被新的诱惑拉回。

家庭教育者的角色错位与觉醒

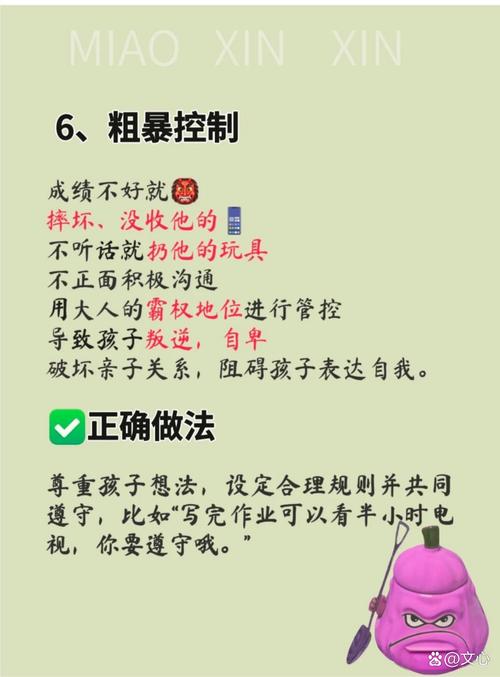

在深圳某重点小学的家长座谈会上,一位母亲哽咽道:"没收手机后孩子绝食抗议,我除了妥协还能怎么办?"这种普遍存在的无力感,暴露出当前家庭教育的结构性矛盾,当我们用监控软件强制断网、设置家长模式时,本质上是在重复"堵不如疏"的历史教训,北京师范大学家庭教育研究中心追踪研究发现,采取强制管控的家庭,孩子游戏反弹率高达83%,且亲子关系恶化风险增加2.4倍。

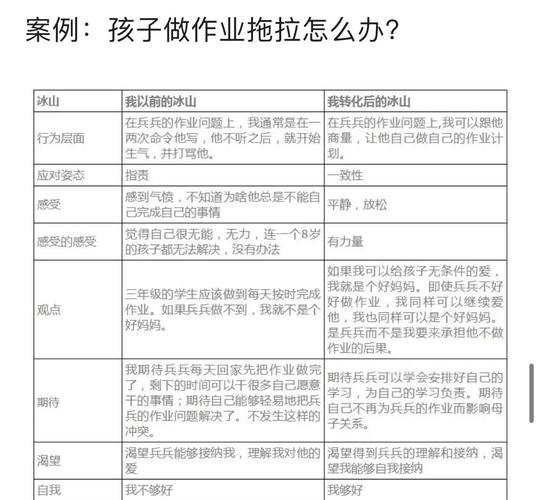

真正的破局之道在于角色转换,上海家庭教育指导师王莉分享的成功案例颇具启发性:当父亲将"游戏监管员"身份转换为"战队队友",每周固定三小时与儿子组队竞技后,孩子主动将游戏时间控制在约定范围内,这种转变印证了发展心理学中的"自我决定理论"——当基本心理需求(自主感、胜任感、归属感)在现实中得到满足,对虚拟世界的依赖自然减弱。

构建暑期成长生态的实践策略

-

需求替代方案设计 广州实验中学开发的"兴趣置换计划"提供了可行模板,通过问卷精准识别每个学生的心理需求:追求刺激者安排帆船夏令营,渴望社交者组织剧本杀读书会,需要成就感者引入STEAM创客项目,首批参与的200名学生中,78%自觉降低游戏时长,且92%家长反馈亲子沟通质量显著提升。

-

家庭契约制定技巧 有效的游戏管理不是单方面禁令,而是共同协商的契约,建议采用"三段式"协商法:首先让孩子自主规划每日时间表,接着家长提出健康管理建议,最后共同确定包含弹性空间的执行方案,杭州某家庭实践的"游戏金币兑换制"值得借鉴——孩子通过阅读、运动赚取"家庭金币",兑换游戏时间及设备升级预算。

-

现实价值感重建工程 南京师范大学附属中学的暑期实践显示,当学生参与社区服务项目后,其自我效能感评分提升37%,组织家庭志愿服务日,让孩子在助人中获得真实的价值体验;创建家庭创客空间,把游戏中的策略思维转化为现实问题解决能力,某家长分享的成功案例:痴迷《我的世界》的儿子,在父亲引导下用游戏建模知识为社区设计立体停车场方案,最终获得市青少年创新奖。

家长自我成长的必修课

在这场博弈中,成年人的自我反思同样重要,成都家庭教育研究院的调查揭示,43%的家长自身存在手机依赖问题,当我们要求孩子放下游戏时,是否也在沉迷短视频或网络购物?北京某互联网公司高管的做法颇具启示:每周六设为"家庭数字斋戒日",全体成员禁用智能设备,通过登山、烹饪等活动重建情感连接。

教育者更需要理解数字原住民的时代特质,00后青少年是真正意义上的"网络原住民",他们的社交方式、知识获取途径与父辈存在本质差异,与其视游戏为洪水猛兽,不如培养孩子的数字素养,新加坡教育部已将游戏化学习纳入课程标准,训练学生在虚拟世界中培养的团队协作、资源管理等能力向现实迁移。

尾声:破局之后的新生

在东京奥运会滑板冠军西矢椛的成长故事中,父亲将女儿对游戏的热爱成功转化为对极限运动的执着,这个案例揭示的教育真谛是:每个沉迷表象之下,都隐藏着未被识别的成长潜能,当家庭成为滋养这些潜能的沃土,游戏自然回归其娱乐工具的本质属性。

暑期不仅是学业的中场休息,更是家庭教育的战略机遇期,当我们放下对抗思维,转而构建理解、参与、引导的教育新范式,那些曾让人焦虑的游戏时光,或许正悄然转化为孩子自我管理的实践课堂,正如教育家蒙台梭利所言:"教育不是镇压本能,而是提升本能。"在这场无声的成长革命中,智慧的家长终将明白:真正的胜利不在于让孩子放下手机,而在于帮助他们建立驾驭数字时代的精神内核。