当代高中生消费现状的深层透视 在北京市某重点中学的食堂里,每天午休时间都能看到这样的场景:成群结队的学生拿着最新款智能手机,讨论着刚发售的限量版球鞋,手捧着单价超过30元的网红奶茶,这种消费现象不仅存在于一线城市,根据中国青少年研究中心2023年最新调查数据显示,全国高中生月均零花钱已达到1200-2500元区间,其中65%的支出用于非必要消费。

消费行为偏差的成因溯源

-

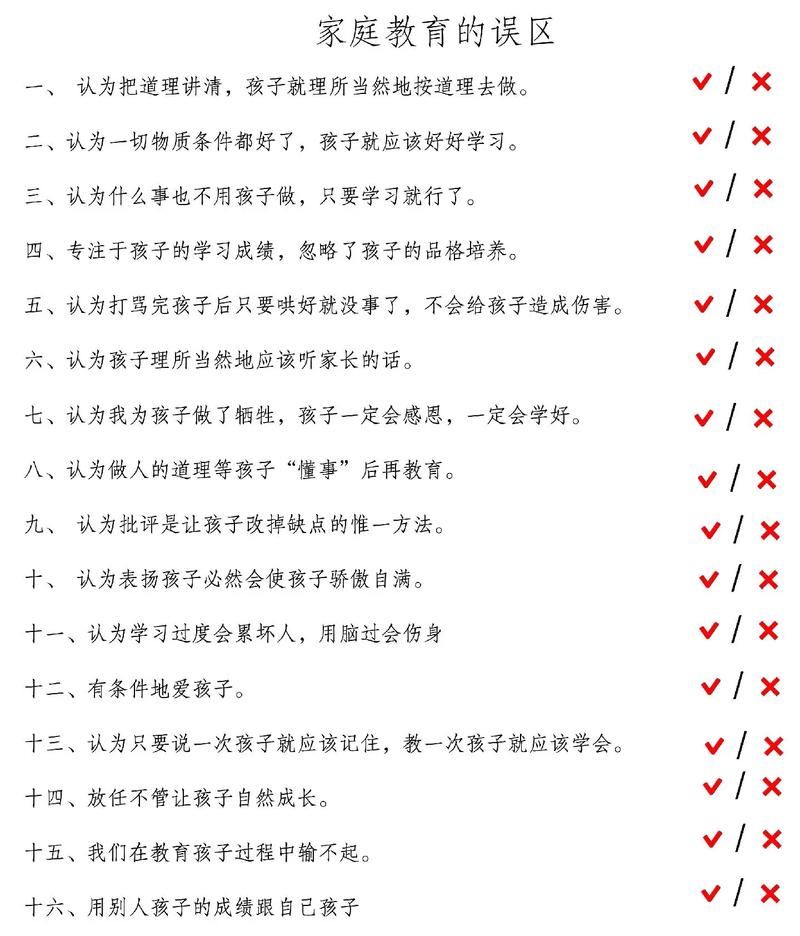

家庭教育的失衡现象 许多家长在物质补偿心理驱使下,将高额零花钱作为弥补陪伴缺失的工具,上海家庭教育研究会曾跟踪调查500个家庭,发现每周陪伴时间不足10小时的家庭,其子女冲动消费概率是普通家庭的2.3倍,这种"金钱替代关爱"的模式,导致孩子形成用消费填补情感空洞的错误认知。

-

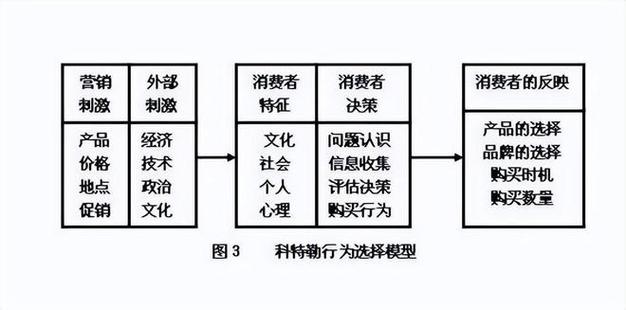

消费主义思潮的渗透 社交媒体平台精准推送的"种草"内容,网红经济制造的虚假需求,使辨别力尚未成熟的高中生陷入"符号消费"陷阱,某电商平台数据显示,16-18岁用户群体中,70%的购物决策受到短视频平台影响,其中超过半数购买后产生后悔情绪。

-

同伴压力的传导机制 在封闭的校园环境中,消费水平往往成为社交地位的隐形标尺,广州某示范性高中的问卷调查显示,48%的学生承认曾因"不想显得寒酸"而进行超出承受能力的消费,这种从众心理导致非理性消费的恶性循环。

多维度干预体系的构建路径 (一)家庭教育的范式转型

-

财务透明的示范教育 建议家长定期开展"家庭财务开放日",让孩子参与制定月度消费计划,例如杭州李女士家庭实施的"三方共管账户",将每月家庭收入的5%设为子女可支配额度,通过共同记账软件实现消费可视化。

-

劳动创造的价值启蒙 建立家务劳动积分制度,将零花钱发放与具体劳动成果挂钩,北京师范大学附属实验中学家长委员会推行的"技能薪酬制",将不同类型的家务明码标价,既培养劳动观念,又建立正确的价值交换认知。

-

延迟满足的系统训练 采用"愿望清单"管理法,要求大额消费必须经过至少21天的冷静期,重庆某重点高中开展的"消费马拉松"活动显示,经过三周等待期后,学生的放弃购买率高达67%,有效抑制冲动消费。

(二)学校教育的创新实践

-

财商课程的本土化开发 上海市曹杨二中研发的"金字塔财商课程体系",将经济学原理融入校园生活场景,通过模拟股票交易、校园跳蚤市场、商业计划书竞赛等实践活动,使抽象概念具象化,课程实施两年后,学生理性消费指数提升42%。

-

消费心理的团体辅导 针对炫耀性消费、补偿性消费等典型问题,开展主题心理工作坊,成都七中心理咨询室设计的"消费人格测试",帮助学生识别自己的消费行为模式,配套的认知行为疗法使过度消费行为减少38%。

-

校园文化的价值引导 打造"简约生活圈"校园文化,定期举办旧物改造大赛、可持续消费讲座,南京外国语学校发起的"21天无痕消费挑战",通过同伴监督机制,成功降低学生日均消费额26%。

(三)社会支持系统的协同建设

-

商业伦理的规范约束 呼吁相关部门加强对青少年消费市场的监管,落实"未成年人消费提醒机制",参考日本《青少年网络保护法》,对面向高中生的网络营销设置"消费冷静期",要求大额支付必须二次确认。

-

公益组织的介入赋能 中国青少年发展基金会推出的"财富向善计划",组织城市高中生参与贫困地区帮扶项目,通过实地体验资源稀缺环境,参与学生在后续半年内消费支出平均下降19%,储蓄率提升27%。

-

数字工具的监管辅助 开发家长端消费监护APP,实现零花钱的智能分配与消费预警,某科技公司研发的"青苗管家"系统,运用大数据分析消费行为特征,及时识别异常消费模式,准确率达83%。

长效机制的持续优化 建立"消费行为成长档案",从高一入学开始记录消费模式演变,深圳中学实施的五年追踪计划显示,持续接受系统财商教育的学生,其恩格尔系数比对照组低15个百分点,消费结构更趋合理。

在南京某重点高中的毕业典礼上,曾因过度消费陷入抑郁的小张同学作为优秀毕业生发言:"当我学会区分'想要'和'需要',才真正获得了掌控人生的自由。"这个案例印证了消费教育的本质是人格教育,只有家庭、学校、社会形成教育合力,才能帮助青少年穿越物欲迷雾,建构健康的价值坐标系,最终实现从消费奴隶到财富主人的蜕变。