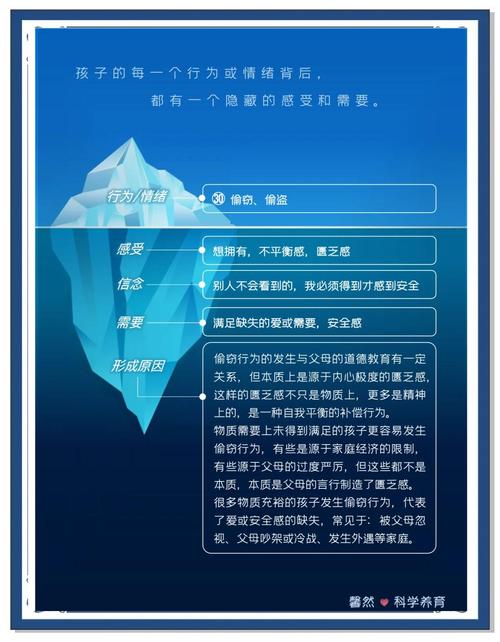

行为背后的心理动机剖析

当发现孩子反复出现偷钱行为时,超过78%的家长会陷入"惩罚-再犯-更严厉惩罚"的恶性循环,这种处理方式往往适得其反,我们需要首先理解这种行为背后复杂的心理动因。

-

物质需求未被满足的补偿机制 儿童对物质的渴望往往与其社交需求密切相关,当班级里流行某种文具或零食,而家长长期忽视这种需求时,孩子可能通过非正常途径获取,某小学班主任曾记录,班级失窃的45%物品是当下流行的卡通贴纸和盲盒玩具。

-

情感缺失的替代性满足 在二胎家庭或父母离异案例中,有32%的偷窃行为发生在获得新关注后自动终止,12岁的案例主角小浩在父母离婚后,通过偷拿奶奶钱包里的钱购买游戏点卡,每次"得手"后会故意将充值记录留在母亲可见的位置。

-

权力试探与刺激体验 青春期前期的孩子(10-12岁)中,有17%承认偷钱时感受到"心跳加速的刺激感",这种冒险行为的快感往往与家庭过度管控形成微妙对抗,某心理咨询机构发现,这类孩子的家长通常有严格的零花钱管制制度。

-

物权意识发展滞后 学龄前儿童的"偷拿"行为中,61%属于物权认知模糊,5岁男孩天天把超市糖果装进口袋,当被问及时回答:"这里的糖和家里的一样,我以为都是妈妈的。"

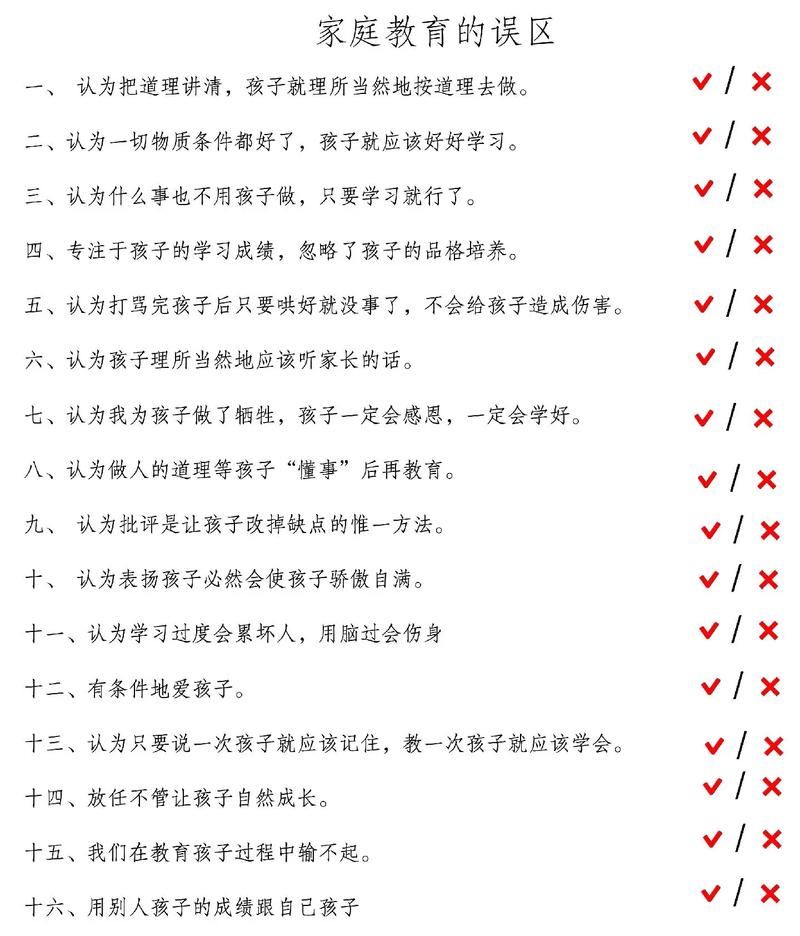

常见教育误区诊断

-

羞辱式惩戒的副作用 公开斥责会使孩子产生"盗窃者"的自我认同,某中学心理教师跟踪的案例显示,被当众揭发的学生两年内再犯率高达73%,而未公开处理的对照组再犯率仅为28%。

-

物质补偿的负强化 立即归还财物并加倍补偿的做法,可能让孩子形成"偷钱=获得更多"的错误认知,9岁女孩小雨的经历验证了这点:每次偷拿百元钞后,母亲不仅补足差额,还会额外给零花钱"补偿情绪"。

-

空洞说教的失效 "小时偷针大时偷金"的恐吓式教育,对数字原住民一代收效甚微,青少年更易接受具象化后果演示,如通过模拟法庭游戏理解法律后果。

-

监控强化的逆反心理 安装摄像头检查孩子房间的做法,在14岁以上青少年中诱发逆反行为的概率提升至89%,这种监控会彻底摧毁亲子信任基础。

分龄段教育策略

学龄前阶段(3-6岁) • 建立"我的-你的-大家的"实物认知:通过彩绘存钱罐区分个人财产 • 角色扮演游戏:模拟超市购物完整流程 • 每周家庭会议公布财务计划:"这周我们要存钱给奶奶买生日蛋糕"

小学低年级(7-9岁) • 引入记账本制度:记录每笔零花钱去向 • 设置愿望储蓄计划:为想要的东西设立存钱目标 • 参观父母工作场所:建立"劳动-报酬"的具象认知

小学高年级(10-12岁) • 开展家庭经济学课程:包括商品定价、打折计算等实践 • 组织二手集市活动:体验物品流通的真实过程 • 设置"家庭信用积分":守信行为可兑换额外权益

青春期(13岁以上) • 共同制定财务契约:明确双方权利义务 • 提供有偿家务选择:区分责任劳动与有偿服务 • 开设独立银行账户:培养电子支付时代的金钱管理能力

系统性矫正方案

-

行为修正四步法 • 冷静期:发现后给予24小时情绪缓冲 • 事实陈述:"我注意到抽屉里的钱少了200元"替代"你又偷钱了" • 后果承担:制定分期偿还计划而非立即补足 • 信任重建:逐步开放财务监管权限

-

家庭生态系统调整 建立可视化家庭账簿,让孩子参与月度财务会议,某实验家庭让孩子管理一周买菜预算,结果浪费率下降40%,储蓄意识明显提升。

-

替代性满足机制 对沉迷游戏充值的孩子,可协商将等额金钱转化为运动装备购置基金,12岁的电竞少年通过这个方案,三个月内将游戏时长转化为羽毛球训练时长。

-

专业干预节点判断 当出现以下情况需寻求心理咨询: • 伴有其他品行问题(纵火、虐待动物) • 建立特定仪式(偷窃前焚香、记录得手次数) • 物品非实用性盗窃(偷取无法使用的物品)

预防机制建设

-

零花钱梯度管理制度 • 6-8岁:周定额+即时奖励 • 9-12岁:月定额+浮动绩效 • 13岁以上:季度预算+投资收益分成

-

消费决策模拟训练 通过"100元生存挑战"等游戏,让孩子在有限预算中平衡必需品与娱乐支出。

-

财富认知启蒙体系 • 货币演变手作课 • 社区职业体验日 • 家庭破产模拟演练

-

数字化支付教育 针对移动支付时代特点: • 设置青少年支付限额 • 分析网红经济背后的消费陷阱 • 实践网络众筹项目

典型案例分析: 案例1:8岁男孩持续偷拿同学文具 处理方案:建立"文具银行"制度,通过担任管理员获得积分兑换所需物品,三个月后偷窃行为消失,被推选为班级财务委员。

案例2:14岁女生盗刷母亲信用卡打赏主播 处理方案:签订自媒体运营协议,将等额资金投入短视频创作培训,六个月内通过知识付费频道赚回损失金额。

案例3:6岁女孩反复从超市"拿"糖果 处理方案:设置"购物小助手"角色,每周负责扫描三样商品并结算,两个月后自主提醒妈妈:"酸奶还没付钱"。

纠正儿童偷钱行为本质上是重塑价值观的过程,需要家庭从"经济管控"转向"财商培育",数据显示,经过系统干预的孩子,在成年后表现出更强的风险控制能力和延迟满足特质,每个不当行为背后都藏着成长密码,解开它的钥匙是理解而非惩戒,当教育者能穿越表象与孩子的真实需求对话时,所谓的"屡教不改"终将转化为人格完善的契机。