深秋的午后,幼儿园的梧桐树下,五岁的小雨攥着妈妈的手不肯松开,这是第三次,孩子用带着哭腔的声音说:"他们都去玩滑梯了,没有人愿意和我做朋友。"年轻的妈妈蹲下身,看着女儿泛红的眼睛,心里翻涌着无数种回应方式——该鼓励她主动融入?还是找老师帮忙?或是直接买玩具帮孩子"交朋友"?

这样的场景每天都在无数家庭上演,根据中国青少年研究中心2023年的调查报告,4-12岁儿童中有38.7%曾因同伴交往问题产生情绪困扰,当孩子说出"别人不跟我玩"这句话时,看似简单的童言背后,往往暗含着复杂的心理密码。

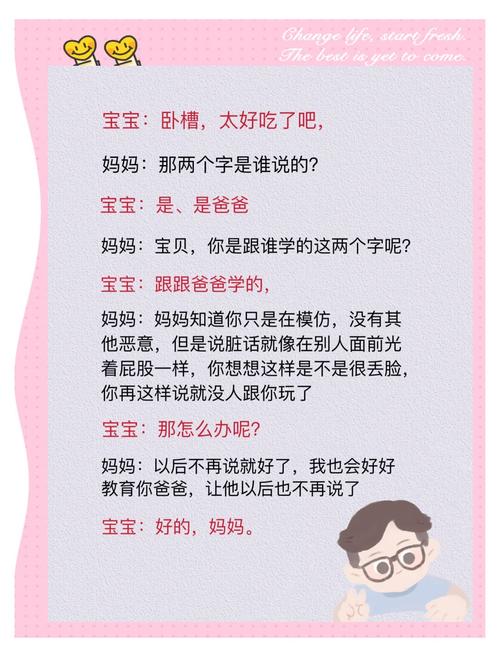

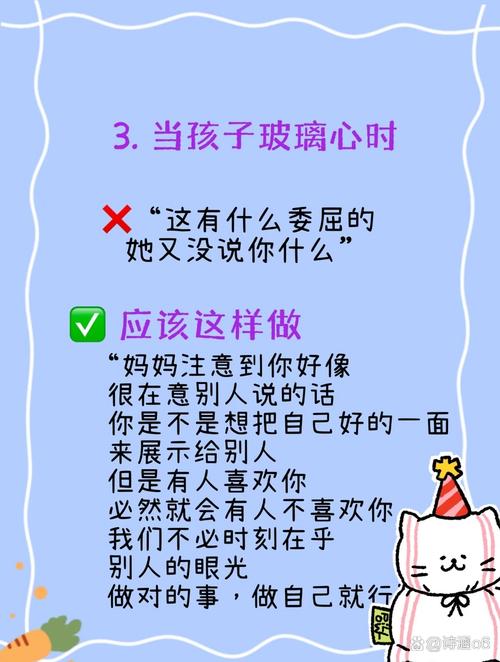

第一步:建立安全岛——倾听比说教更重要 蹲下身子与孩子平视,用温暖的手掌包裹住她微凉的小手,此时不需要立即给出解决方案,更忌讳说"这有什么好难过的",可以说:"妈妈小时候也遇到过这样的事,能告诉我今天发生了什么吗?"通过共情式提问,让孩子感受到被全然接纳的安全感。

第二步:绘制社交地图——看见隐形的同伴关系 准备彩笔和白纸,引导孩子画出当天的游戏场景。"穿粉色裙子的是朵朵,她正在荡秋千对吗?旁边穿牛仔背带裤的是谁呢?"在这个过程中,孩子会自然呈现社交现场的细节,有位父亲曾通过这个方法发现,孩子总站在沙坑边缘不是被排斥,而是担心弄脏新买的运动鞋。

第三步:解码行为语言——警惕过度敏感的误判 7岁的阳阳总说同学故意孤立他,班主任观察后发现,课间同学们其实经常主动邀约,只是阳阳沉浸看书不愿参与,儿童发展心理学指出,5-8岁孩子常混淆"不想"和"不能",需要家长客观观察:是持续性的社交回避,还是特定情境的选择性独处?

第四步:激活社交勇气——从微小互动开始练习 不要直接说"你去和他们玩呀",可以创设具体情境:"明天带你的恐龙卡片去,如果有人问起霸王龙的故事,你愿意分享吗?"周末邀请1-2个同伴家庭出游,在自然环境中降低社交压力,成功的社交体验应该像搭积木——每次增加一块就好。

第五步:重构认知体系——打破"必须被喜欢"的魔咒 准备三个透明罐子,分别贴上"好朋友""普通朋友""不太熟"的标签,和孩子一起把同学照片分类,她会惊讶地发现:原来有这么多潜在的朋友资源,这个视觉化游戏能帮助孩子理解:不被某个群体接纳,不等于全世界都不喜欢我。

第六步:培育闪光特质——让独特成为社交磁石 静静每周带自制树叶书签到学校,渐渐吸引了不少小"客户",当孩子展现某项特长时,自然会形成社交吸引力,有位妈妈发现女儿擅长编童话,就鼓励她在课间开设"故事角",两个月后,孩子成了班级最受欢迎的故事大王。

第七步:搭建支持网络——家校协同的智慧 定期与老师沟通时,避免质问"为什么没人跟我孩子玩",而是询问:"最近集体活动中有没有发现她特别投入的时刻?"某次家长会上,老师提到小宇总帮同学修理文具盒,父母顺势给他报名了手工课,这个技能让他快速获得同伴认可。

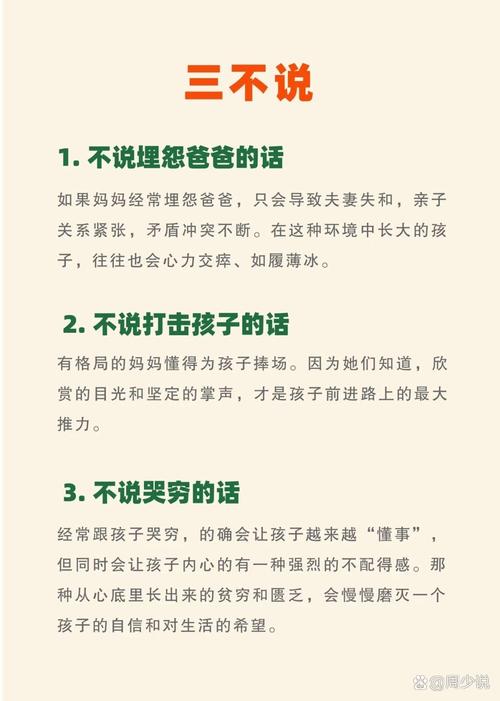

值得注意的是,处理过程中要避开三个常见误区:一是过度共情强化受害意识,二是物质奖励扭曲交友动机,三是越俎代庖代替孩子解决问题,就像教骑自行车,我们既要扶稳后座给予安全感,也要适时放手让孩子感受平衡的奥秘。

窗外的梧桐叶落了又生,当小雨主动邀请新同学加入她的"树叶博物馆"时,妈妈明白那个怯生生的孩子正在完成重要的社会化蜕变,同伴交往的困境不是需要消灭的敌人,而是成长必经的试炼场,当我们用智慧引导孩子穿越这段迷雾,他们收获的不仅是玩伴,更是认识自我、理解他人的珍贵能力。

每个孩子都像独特的星星,有的明亮耀眼,有的温暖恒久,我们要做的,不是强迫他们挤进某个星座,而是帮助其找到属于自己的运转轨道,毕竟,童年最美好的友谊,往往始于一次笨拙的伸手,成长于无数真诚的互动,最终在时光里酿成最醇厚的人生礼物。