盛夏校园的梧桐树下,一对身着校服的身影正低声细语,这样充满青春气息的画面,在当今中学校园早已不再是禁忌话题,根据中国青少年研究中心2023年最新调查数据显示,64.3%的初中生承认对异性产生过特殊好感,35.8%的高中生存在恋爱经历,面对这个无法回避的教育课题,教育工作者和家长群体正面临着前所未有的挑战与机遇。

当代青少年恋爱现象的多维解析 生理成熟与心理发展的异步性构成首要矛盾,现代青少年生理成熟年龄较二十年前提前1.5-2年,但心理社会化进程并未同步加速,北京市某重点中学心理咨询室记录显示,87%的恋爱困扰案例源自"情感认知与行为调控能力失衡",一位高二男生在咨询时坦言:"我知道应该以学业为重,但每次看到她就忍不住想逃课去约会。"

社会文化环境的催化作用不容忽视,网络短视频平台日均推送的恋爱类内容超过2.1亿条,偶像剧中的浪漫桥段构建起青少年的情感想象图景,某校文学社的调查显示,62%的学生将"获得电视剧般的恋爱体验"列为重要期待,这种虚实交织的情感认知,往往导致青少年对现实恋爱的风险预估不足。

家庭情感教育的结构性缺失加剧问题复杂性,全国教育质量监测数据显示,仅23.6%的家庭会定期与子女讨论情感话题,某省会城市重点中学的班主任王老师分享案例:一名品学兼优的女生因恋爱问题成绩骤降,家长得知后的激烈反应反而促使孩子产生逆反心理。

传统应对模式的三大误区 "围堵政策"的失效已成定局,某民办中学曾明令禁止学生交往过密,结果催生出"地下情侣"现象,教师巡查时发现的传纸条内容反而更加隐晦暧昧,心理学研究表明,过度压抑会导致青少年产生"禁果效应",将正常情感需求异化为反抗符号。

"污名化"处理的二次伤害值得警惕,将早恋等同于"道德败坏"的粗暴定性,可能造成永久性心理创伤,上海某医院青少年心理科接诊案例中,有位女生因被当众批评"不知羞耻"而患上社交恐惧症,这种创伤经历值得教育者深刻反思。

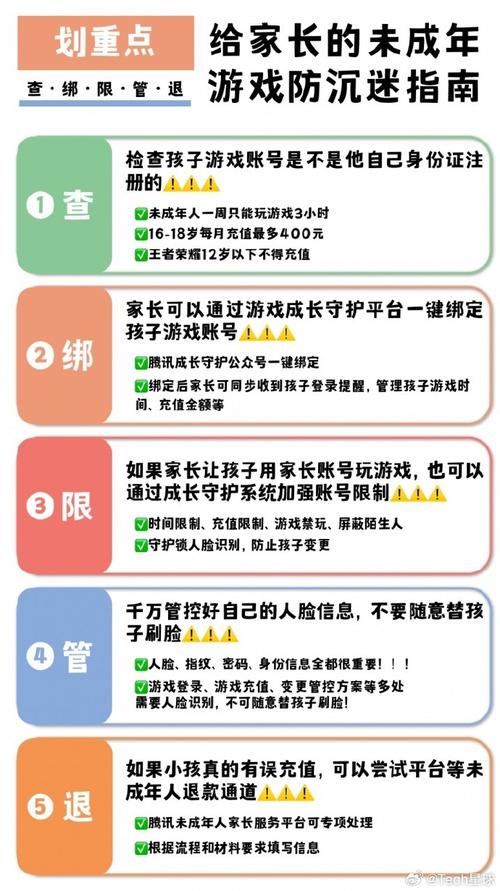

"放任自流"态度的潜在风险需要正视,部分家长秉持"顺其自然"理念,却忽视了必要的引导,某三线城市中学的调查显示,缺乏指导的恋爱群体中,意外怀孕发生率是接受过性教育群体的4.3倍,这个数据警示我们不能走向另一个极端。

科学引导的六个实践维度 (1)认知重建:构建健康的情感价值观 每周开设的"成长课堂"可设置情感专题,邀请不同年龄段的夫妻分享恋爱经历,某实验中学的实践表明,通过展示从校园恋情到婚姻殿堂的真实案例,能帮助学生建立"责任与成长并重"的认知,重点要让学生明白:花开应有时,等待是智慧。

(2)沟通艺术:建立非评判性对话机制 建议家长采用"三明治沟通法":先表达理解,再提出建议,最后给予信任。"妈妈理解这种心动的感觉(共情),不过你们现在外出约会的安全隐患让人担心(建议),相信你能找到合适的相处方式(信任)。"这种沟通方式在某家长学校的培训中取得显著效果。

(3)规则共建:制定可操作的交往边界 师生共同制定《校园交往公约》,包括时间管理(如不影响晚自习)、空间界限(如不在教学区亲密接触)、行为规范(如不用过激方式表达情感)等条款,某重点高中实施该制度后,因恋爱引发的纪律问题下降57%。

(4)危机干预:建立三级预警体系 设置班级观察员、年级辅导站、校级咨询室三级机制,班主任定期接受识别"危险信号"的培训,如突然佩戴贵重饰品、成绩断崖式下滑等迹象,某中学通过该体系成功干预多起网络交友引发的财物纠纷事件。

(5)生涯整合:将情感体验转化为成长动力 开展"爱情与理想"主题班会,引导学生思考:如何让彼此成为更好的人?某校组织的"学霸情侣"经验分享会,展示两人如何通过单词打卡、错题竞赛等方式促进学业,这种正向引导获得师生广泛好评。

(6)家校协同:构建教育共同体 定期举办"家长工作坊",传授观察技巧与沟通策略,某实验校开发的"情感成长档案",记录学生不同阶段的心理变化,实现家校信息无缝对接,关键要让家长明白:教育不是对抗,而是共同成长的过程。

教育者的自我革新之路 某资深教师坦言:"十年前我会直接联系家长制止早恋,现在更愿意先听学生讲述他们的故事。"这种转变折射出教育理念的时代演进,建议教师每学期参与至少20学时的青少年心理培训,用专业素养替代经验主义判断。

家长群体同样需要持续学习,参加读书会共读《解码青春期》,在家长群分享《如何与孩子谈感情》微课视频,这些举措正在改变传统家庭教育模式,当我们用过去的经验教育未来的主人翁时,更需要保持开放与谦逊。

站在教学楼的连廊远眺,那些洋溢着青春气息的身影终将长大,教育的智慧不在于筑起隔绝情感的高墙,而是搭建通向成熟的桥梁,当我们用理解代替训斥,用引导替代压制,那些青涩的情感经历反而会成为滋养生命的养料,正如教育学家苏霍姆林斯基所言:"真正的教育是教人如何去爱,而非如何逃避爱。"这或许就是情感教育最本质的答案。