在某个南方城市的心理咨询室里,15岁的小雨蜷缩在沙发角落,反复揉搓着校服衣角:"反正我考不上重点高中,活着也没意思。"这个曾经获得市级绘画大奖的女孩,自从初二数学连续三次不及格后,逐渐停止了画笔,每天沉迷手游超过14小时,她的母亲抹着眼泪说:"我们花三万块给她请了最好的家教,她怎么就不懂父母的苦心?"

这样的场景正在无数家庭中上演,中国青少年研究中心2023年数据显示,14-18岁青少年中,32.7%存在不同程度的自我放弃倾向,其中学业压力导致的比例高达68.4%,当孩子开始用"废物""垃圾"形容自己,当书包里出现自残工具,当房门24小时紧闭拒绝交流,家长们往往陷入恐慌与自责的漩涡。

破译自暴自弃的深层密码

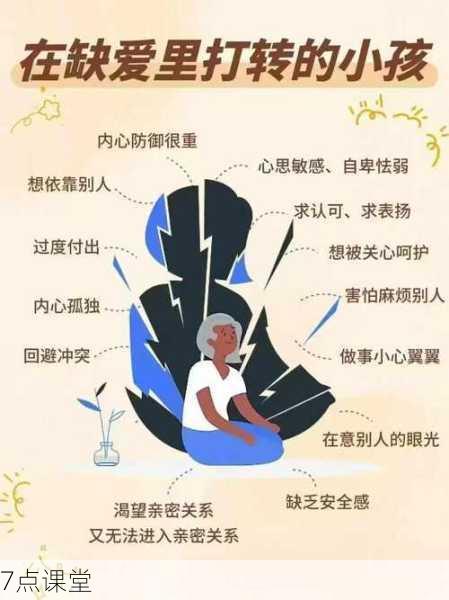

心理学家埃里克森的发展阶段理论揭示,青春期正是建立自我同一性的关键期,这个阶段的孩子就像正在组装的精密仪器,任何零件的错位都可能导致整体运转失常,他们表现出的自暴自弃,本质是心理防御机制的极端体现——与其承受持续失败带来的痛苦,不如主动否定自我价值。

典型表现呈现三个维度:

- 学业领域:从"学不会"到"不想学"的认知扭曲,出现考试交白卷、撕毁作业本等破坏性行为

- 社交层面:刻意疏离同伴群体,网络虚拟身份与现实人格严重割裂

- 生命意识:产生存在性焦虑,将"死亡"作为解决问题的终极方案

家长常见的四大教育陷阱

- 否定式激励:"这点挫折都受不了,将来能成什么事?"

- 过度保护型:代替孩子解决所有困难,剥夺其抗压能力发展机会

- 横向比较惯性:"人家小明怎么就能考年级前十?"

- 物质补偿误区:用最新款手机或游戏机替代情感沟通

北京师范大学家庭教育研究中心跟踪研究发现,采用否定教育的家庭,子女出现自我价值感缺失的概率是鼓励式教育的4.3倍,更值得警惕的是,78%的家长在实施这些行为时,都坚信"这是为孩子好"。

四维重建计划:从深渊到曙光

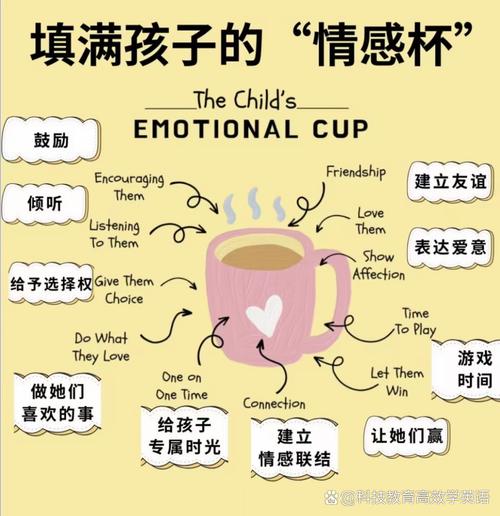

(一)重塑安全型依恋关系

- 建立"情绪急救站":每天保留30分钟不受打扰的对话时间,使用"我观察到...""我感觉到..."句式开启交流

- 实施创伤修复计划:对于曾因成绩不好被当众羞辱的孩子,可在其取得微小进步时,组织家庭庆祝仪式

- 肢体语言解码:当孩子出现抱膝、咬指甲等防御姿态时,改用并肩而坐替代面对面质问

(二)构建成长型思维系统

- 认知重构训练:将"我永远学不好数学"转化为"我需要找到更适合的学习方法"

- 微目标达成体系:把"考上重点高中"分解为"每天弄懂2个错题"的可操作步骤

- 建立进步可视化档案:用照片墙记录从整理书桌到完成作业的每个微小成就

(三)编织社会支持网络

- 启动"重要他人"计划:邀请孩子信任的体育老师或表哥表姐担任成长伙伴

- 创建同辈互助小组:组织5-8人的学习共同体,重点不在补课而是建立情感联结

- 开发兴趣锚点:将手游沉迷转化为游戏原画学习,组织cosplay社团活动

(四)调整家庭动力模式

- 实施"错误日"活动:每月选定一天,全家分享自己最近犯的错误及收获

- 启动责任梯度计划:从养护一盆多肉植物到负责周末早餐,逐步建立价值感

- 建立家庭情绪晴雨表:用不同颜色磁贴标记每日情绪,培养情绪觉知能力

真实案例的破茧之路

深圳某重点中学的案例极具代表性:高一男生小昊在物理竞赛失利后,连续三个月闭门不出,心理教师指导家长实施"三步唤醒法":首先撤走卧室里的泡面箱,改为共同准备三餐;其次在客厅设置"自由书写区",不追问内容只提供彩笔和手账本;最后邀请退役电竞选手与其探讨游戏战术,逐步将分析能力迁移到学业,经过142天的干预,小昊不仅重返校园,还自发创建了物理学习短视频频道。

专业工具箱

- 心理量表监测:定期使用PHQ-9抑郁量表(家长版)进行评估

- 危机干预指南:制作包含24小时心理热线、急诊信息的"生命守护卡"

- 资源对接系统:整理当地艺术治疗、户外拓展等非药物干预机构信息

在这个全民焦虑的时代,我们需要清醒认识:孩子的自暴自弃不是性格缺陷,而是生命发出的求救信号,就像被暴雨打湿的雏鸟,他们需要的不是烘干机的强力热风,而是母鸟用体温慢慢焐热的耐心,教育的真谛不在于培养完美无缺的玉器,而在于让每个孩子都相信:即便带着裂痕生长,也能折射出独特的光芒。

这场心灵救援没有标准答案,但包含着确定的希望——当家长学会把"你必须"换成"我陪你",当家庭不再是压力的放大器而是能量的充电站,再顽固的心理坚冰,也终将在持续的温度中慢慢消融,我们不是在修理故障机器,而是在唤醒另一个正在迷途的生命。