午后的校园里,几个女生围坐在花坛边低声讨论着隔壁班的篮球队长,男生们则用刻意提高的音量谈论着最近热播的校园剧女主角,这些看似平常的校园场景,实则暗涌着青春期特有的情感躁动,根据中国青少年研究中心2022年发布的《青少年心理健康发展报告》,初中阶段出现情感萌动的学生比例已达63.7%,较十年前上升了21个百分点,面对这种普遍存在却异常敏感的教育课题,我们需要以更科学理性的态度,构建起包含认知重建、情感疏导和成长引导的立体教育体系。

早恋现象的深层心理动因 初中生正处于"心理断乳期"的过渡阶段,生理发育的加速与心理成熟的滞后形成鲜明对比,大脑前额叶皮层尚未完全发育成熟,导致其对情感的判断更多依赖于边缘系统的即时反馈,某重点中学的心理咨询案例显示,62%的早恋学生坦言"其实没想清楚为什么要恋爱",这种矛盾状态正是生理发育与心理成熟不同步的典型表现。

当代青少年普遍存在的"情感早熟"现象,与社会文化环境的变迁密切相关,网络社交平台的普及使信息获取年龄提前了3-5年,短视频平台日均推送的校园恋爱题材内容超过7.2条/人,这种信息轰炸与青少年寻求自我认同的心理需求产生共振,容易形成模仿式的情感表达,但值得注意的是,这种表面成熟往往掩盖着深层的心理需求:调查显示78%的早恋学生将"获得关注"列为重要动因,远超"真正喜欢"的42%。

传统应对模式的现实困境 某市重点中学曾采取"零容忍"政策,通过监控聊天记录、强制调换座位等方式处理早恋问题,结果导致3个月内心理咨询量激增300%,更有学生出现应激性厌学反应,这种简单粗暴的处理方式,本质上是将复杂的心理发展问题简化为纪律问题,忽视了青少年渴望被尊重的心理需求。

过度干预往往适得其反,心理学上的"罗密欧与朱丽叶效应"在此类情境中尤为明显,外力压迫反而会强化青少年的逆反心理,北京某中学的跟踪调查显示,被强制拆散的早恋学生中,有57%转为地下交往,23%出现自暴自弃倾向,更值得警惕的是,这种处理方式可能造成永久性的亲子关系裂痕,某家庭教育机构的数据表明,因此类事件导致的家庭沟通障碍平均需要2.7年才能修复。

科学引导的实践路径 建立新型师生关系是破局关键,深圳某实验中学推行的"成长导师制"值得借鉴,每位教师定向辅导8-10名学生,通过定期谈心替代说教,该校心理咨询室的数据显示,实施该制度后学生主动咨询情感问题的比例提升了4倍,且72%的案例能在早期得到妥善处理,这种非对抗性的沟通模式,为青少年保留了必要的尊严空间。

家校协同机制的创新势在必行,上海某区推行的"亲子对话工作坊"要求家长每月完成3次深度倾听训练,结果显示参与家庭的亲子冲突减少了68%,典型案例中,有位母亲通过工作坊学会用"我注意到你最近常提起某个同学"的观察式沟通,成功引导女儿主动分享情感困惑,避免了潜在的早恋危机。

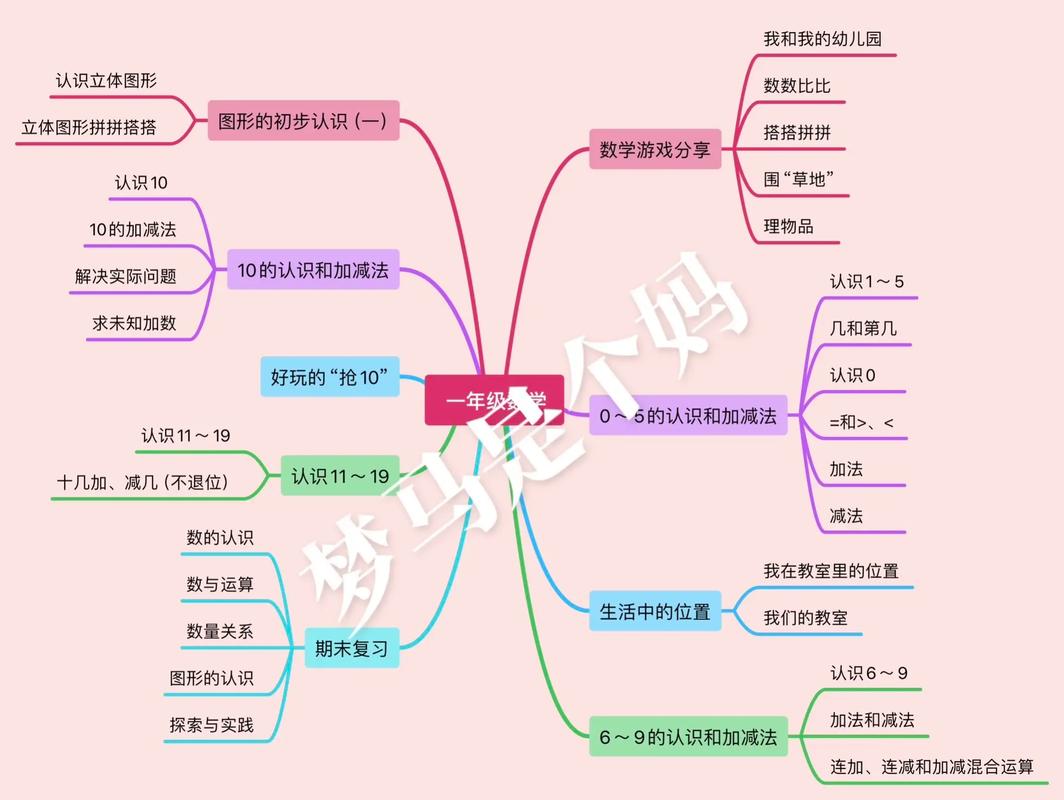

系统化教育策略的构建 认知启蒙教育需要前置到小学高年级,杭州某教育集团研发的"成长护航"课程体系,在五年级即引入"情感管理"模块,通过情景剧形式模拟社交场景,追踪数据显示,接受该课程的学生在初中阶段的情感困扰发生率降低41%,且更善于处理人际关系,这种预防性教育比事后干预更具战略价值。

同伴教育力量的开发不容忽视,南京某中学组建的"学长顾问团",由高中生志愿者定期与初中生分享成长经历,真实案例中,有位初三学生因聆听学长讲述暗恋影响学业的经历,主动调整了情感投入程度,这种同龄人之间的经验传递,往往比师长说教更具说服力。

社会支持系统的完善 社区教育资源的整合能形成有效补充,广州某街道打造的"青春成长驿站",周末举办读书会、运动营等活动,为青少年提供健康的社交平台,运营数据显示,常参与活动的学生早恋发生率仅为区域平均水平的1/3,这种替代性满足机制,巧妙转化了青少年的情感需求。

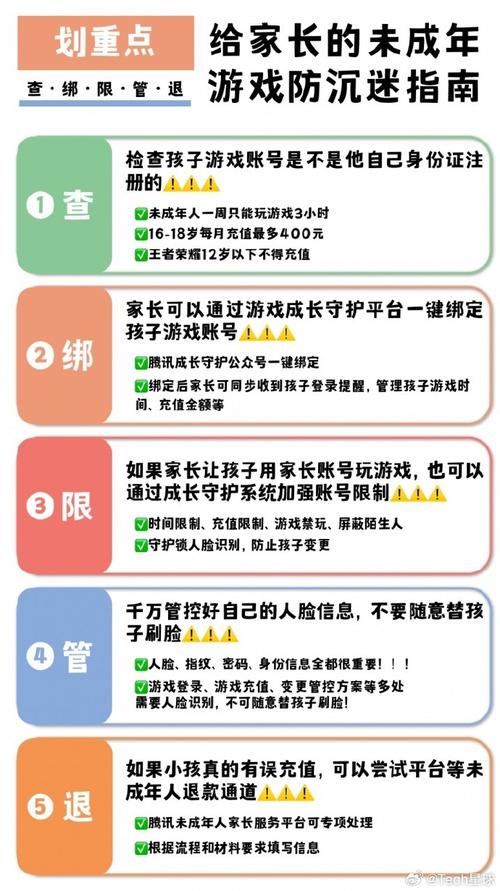

网络空间的治理需要疏堵结合,某视频平台推出的"青少年模式"不仅过滤不良信息,更设置"成长烦恼"互动版块,由专业心理咨询师在线答疑,这种建设性引导相比简单的内容屏蔽,更能培养青少年的媒介素养。

站在教育现代化的维度审视早恋现象,我们需要超越简单的"支持"或"反对"的二元对立,北京师范大学发展心理研究所的最新研究表明,经过科学引导的青少年情感经历,反而能促进其社会性发展,提升情绪管理能力,这提示我们:教育的真谛不在于建造无菌温室,而是培养具有抗逆力的生命,当教育者能以理解代替批判,用引导替代压制,那些青春期的情感涟漪,终将化作推动生命成长的朵朵浪花。

(全文共1782字)