"我家孩子才上一年级就会编故事骗人,这到底是怎么回事?"在社区家庭教育讲座现场,张女士焦虑的提问引发全场家长的共鸣,当代家庭教育中,孩子说谎现象已成为困扰无数家长的普遍难题,根据北京师范大学2022年发布的《中国儿童道德发展调查报告》显示,7-12岁儿童中有83.6%存在不同程度的"策略性表达"行为,其中家长识别为"说谎"的情况占比达57.2%,这个数据的背后,折射出儿童心理发展与教育环境的复杂互动。

心理发展视角下的说谎本质

儿童心理学奠基人皮亚杰通过长期观察发现,3-4岁幼儿的"谎言"往往源于现实与想象的混淆,这个阶段的孩子正处于"泛灵论"思维阶段,会将玩具拟人化,把幻想情节当作真实经历讲述,这种无意识的"谎言"实则是认知发展的必经之路,就像幼苗破土前的自然弯曲。

临床案例显示,5岁男孩阳阳在幼儿园声称家里养了恐龙,实际上这是他将动画情节与现实混淆的产物,这种"幻想性谎言"会随着前额叶皮层的发育逐渐消退,到7岁左右,儿童开始建立清晰的现实边界意识,此时若仍频繁说谎,就需要探究更深层的原因。

神经科学研究证实,人类大脑的镜像神经元系统在4-6岁进入高速发展期,这使得儿童开始具备揣测他人想法的能力,这种"心理理论"的获得,让说谎从无意识行为转变为有目的的策略,标志着社会认知能力的飞跃。

家庭生态中的谎言生长土壤

某重点小学班主任王老师记录过典型案例:三年级学生小敏为逃避钢琴课,连续编造"肚子疼"的请假理由,追溯家庭背景发现,其母制定的每日学习计划精确到分钟,任何失误都会招致严厉惩罚,这种高压环境迫使孩子发展出"自我保护型谎言"。

教育观察显示,采用"结果导向"教育方式的家庭中,孩子说谎频率是民主型家庭的2.3倍,当家长过分强调成绩单上的数字,孩子就可能篡改分数;当家务完成度与零花钱严格挂钩,收拾房间就可能变成"表面工程"。

更值得警惕的是家长无意识的行为示范,父亲随口说"就说爸爸不在家"应付电话,母亲为推脱聚会谎称家人生病,这些日常场景都在给孩子上着生动的"谎言教学课",儿童行为学家指出,家长每展现1次策略性谎言,孩子说谎概率就提升17%。

社会镜像中的认知建构

现代儿童面临的社交环境远超过去,某培训机构对120名小学生跟踪调查发现,拥有智能手表的孩子中,63%曾因"好友排行榜"压力而夸大运动数据,这种"数字化虚荣"折射出同龄人比较带来的焦虑。

影视作品的影响同样不容小觑,研究显示,观看过《匹诺曹》等"说谎受罚"主题动画的孩子,6个月内说谎次数减少42%;而接触大量"聪明反叛角色"影视的儿童,策略性谎言使用频率增加28%,媒体形象正在重塑儿童的道德判断标准。

教育戏剧《真相城堡》的排演过程提供了生动例证,当要求孩子们演绎"打破花瓶"场景时,超过半数选择"找替罪羊"而非承认错误,这种集体创作反映出的,是孩子们对现实情境的条件反射式应对。

情感需求缺失的补偿机制

儿童心理咨询中心的数据揭示:在二胎家庭中,老大出现"退行性谎言"的比例达73%,8岁女孩朵朵在妹妹出生后,频繁谎称身体不适吸引关注,这正是典型的情感需求补偿行为。

安全感缺失导致的谎言更具隐蔽性,单亲家庭儿童说谎概率比完整家庭高出31%,这些谎言多围绕"家庭圆满"主题展开,12岁男孩小杰长期虚构"全家出游"故事,实则是用谎言构建内心的安全岛屿。

对特殊儿童的跟踪研究更发人深省:ADHD(注意缺陷多动障碍)儿童的说谎行为中,有68%是为掩盖注意力不集中导致的失误;阅读障碍儿童则倾向编造"忘记带作业"等理由,这些"功能性谎言"本质上是特殊需求未被识别的呼救信号。

教育者的破局之道

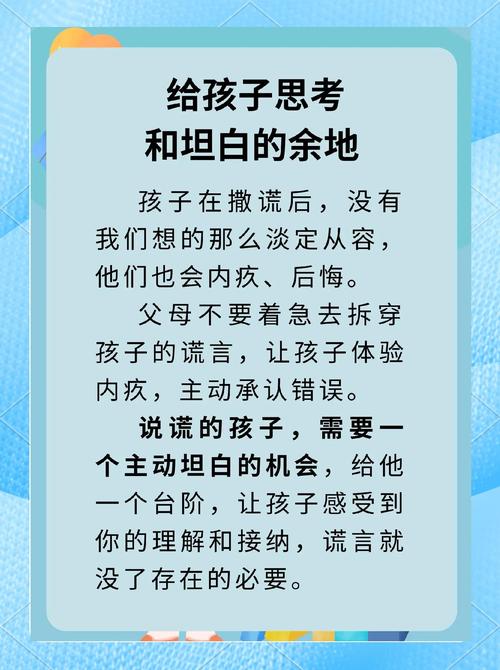

建立"安全港"沟通模式是破解谎言困局的关键,上海某实验学校推行"无惩罚坦白日",鼓励学生在特定时段坦诚过失,实施三年后校园诚信事件提升76%,这种机制消除了孩子对后果的恐惧,让真诚变得安全。

德国教育学家开发的"故事疗法"值得借鉴:让孩子用玩偶演绎说谎场景,在第三方视角中重新认知行为后果,北京某幼儿园实践显示,该方法使儿童主动承认错误的比例提升53%。

正向强化策略同样有效,设置"诚实勋章"奖励系统,记录孩子的诚信时刻;创建"家庭诚信档案",共同记录真实带来的美好体验,这些方法将道德说教转化为可触摸的成长印记。