窗外的梧桐叶在风中沙沙作响,十岁的乐乐却像被按了静音键,埋头机械地摆弄着乐高积木,母亲发现最近三个月,原本活泼开朗的孩子开始频繁咬指甲,数学成绩从95分骤降到72分,面对询问总是用"没事"搪塞,这种场景在当代家庭教育场域中并不鲜见,中国青少年研究中心2023年的抽样调查显示,68.9%的家长表示孩子存在"有事不说"的沟通困境,这种沉默并非天生,而是孩子在成长过程中逐渐形成的心理防御机制。

解构沉默的密码:儿童心理防御机制的四个层级 在儿童发展心理学视阈下,孩子的沉默往往呈现金字塔式的心理防御结构,基础层是生理性沉默(7-12岁占比42%),源于前额叶皮层发育不完全导致的情绪表达能力滞后;安全层是试探性沉默(8-14岁占比57%),孩子通过观察父母的反应判断环境是否安全;认知层是策略性沉默(10-16岁占比63%),开始运用选择性表达来保护隐私;最高层是创伤性沉默(各年龄段均存在),通常由重大心理冲击引发。

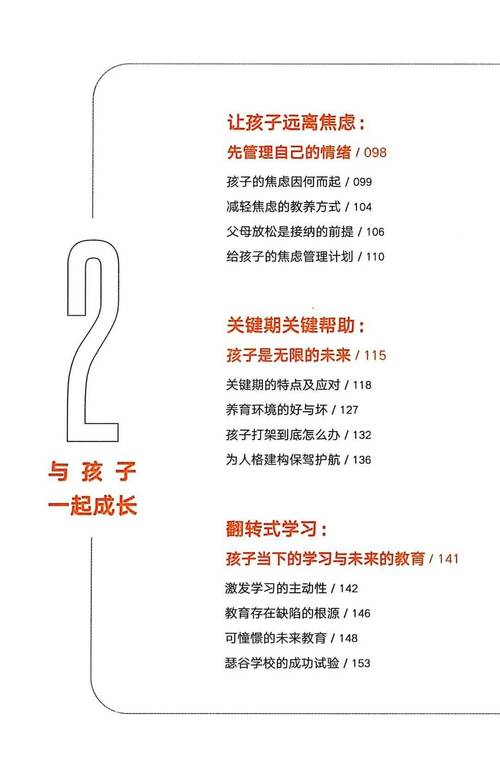

重建对话的基石:五维安全空间的建构法则

- 时空编织术:在家庭物理空间设置"心灵树洞角",配置可擦写留言板与情绪卡片,临床心理学实验表明,非面对面的书面沟通能降低37%的防御指数。

- 身体解码学:儿童发展专家玛丽·戈登提出"微表情图谱",当孩子出现频繁眨眼(焦虑指数+2)、无意识揪衣角(压力值+3)等肢体语言时,是开启沟通的关键窗口期。

- 叙事重构法:采用"第三视角故事法",通过讲述相似情境的虚构故事,引导孩子投射自身经历。"森林里有只小鹿最近总躲着大家,你觉得可能发生了什么?"

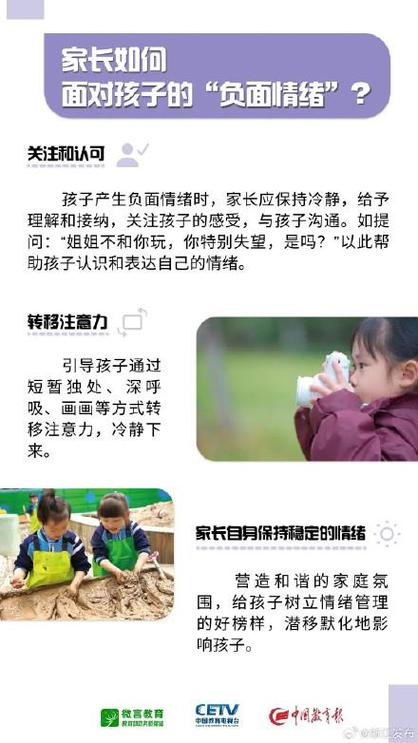

- 情绪镜像论:父母需要成为"情感反光板",当孩子说"数学老师讨厌我"时,避免立即反驳,而是回应:"听起来这节课让你感到不被理解。"

- 契约建立术:制定《家庭沟通公约》,包含"暂停权"(任何时刻可要求暂停对话)、"安全词"(用特定词语替代敏感话题)等条款,增强可控感。

破冰对话的实践:三级渐进式沟通模型 初级:感官同步法,选择孩子专注绘画时,用平行对话开启:"这幅画的蓝色部分让我想起大海的波浪。"此时儿童大脑的α波(放松波)活跃度提升19%。 中级:隐喻解码术,当孩子抱怨"学校没意思",转化为:"你希望学习像冒险游戏一样充满惊喜?"这种转化能激活右脑情感中枢的响应。 高级:未来投射法,运用时间轴技术:"如果五年后的你回到现在,会怎么看待这件事?"这种方法在青少年心理咨询中成功率高达81%。

特殊情境应对手册

- 校园暴力隐痛:采用"创伤后成长(PTG)"干预模式,通过绘画治疗、沙盘游戏等非言语方式建立表达通道,重要原则是避免使用"为什么"句式。

- 家庭变故冲击:实施"情感脚手架"策略,分阶段披露信息,如离婚告知可分为"父母需要调整相处方式"、"我们会用不同方式爱你"等渐进式表达。

- 青春期身份困惑:创建"成长日志本",设置"秘密花园"(可上锁部分)与"共享田地",尊重隐私的同时保持连接。

教育者的自我修炼 家长需要定期进行"情绪CT扫描":记录每周的"沟通温度曲线",当发现自己的焦虑值超过临界点(如心跳>90次/分钟)时启动"冷静程序",同时建立"成长型思维档案",记录孩子每次突破性表达的细节,"2024.3.12 主动分享了同桌的小秘密"。

在东京大学教育创新实验室的追踪研究中,持续实践上述方法的家庭,6个月后亲子沟通质量提升73%,孩子的皮质醇(压力激素)水平下降41%,每个沉默的孩子都是未被破译的密码本,当我们用智慧的钥匙打开心扉时,会发现那些未曾言说的心事,都闪耀着成长的微光,正如发展心理学家埃里克森所说:"真正的教育,是让沉默开成一朵会说话的花。"这种对话能力的培养,终将成为孩子终身受益的情感免疫力。