在小学三年级的家长会上,张女士第8次从班主任手里接过儿子遗忘的水杯,这个印着恐龙图案的蓝色水杯,已经创下了一学期丢失5次的班级记录,这种场景在现代家庭中并不鲜见:书包里永远少一本作业本,校服总在体育课后失踪,铅笔盒里的文具像被施了魔法般定期消失......当家长反复强调"要细心"却收效甚微时,或许应该意识到:孩子频繁丢三落四的行为,实际上是成长过程中的重要预警信号。

丢失背后的生理密码

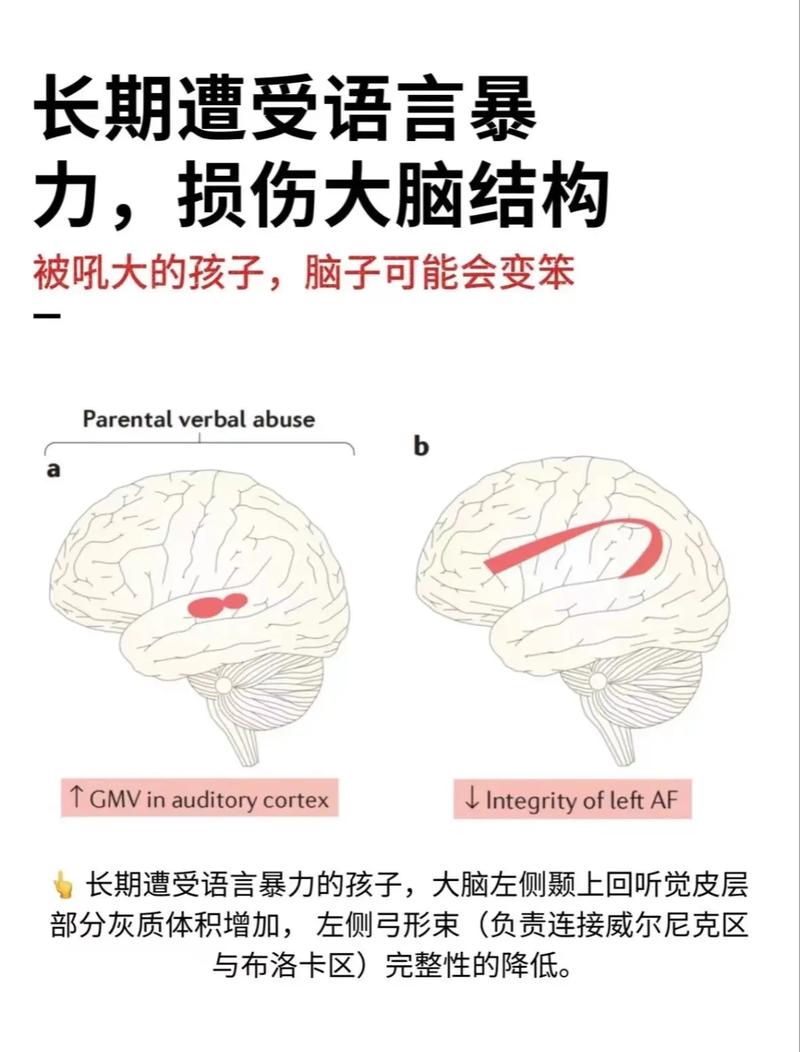

神经科学研究显示,儿童前额叶皮层的发育要持续到25岁左右,这个负责计划、组织和自我控制的大脑区域,在学龄期儿童中尚处于萌芽阶段,就像刚学会走路的孩子需要反复跌倒才能掌握平衡,8-12岁儿童的前额叶需要大量实践来建立物品管理能力,加拿大蒙特利尔大学的追踪实验发现,正常发育儿童每周平均出现4.7次物品遗失现象,这种"试错"过程对神经突触的形成至关重要。

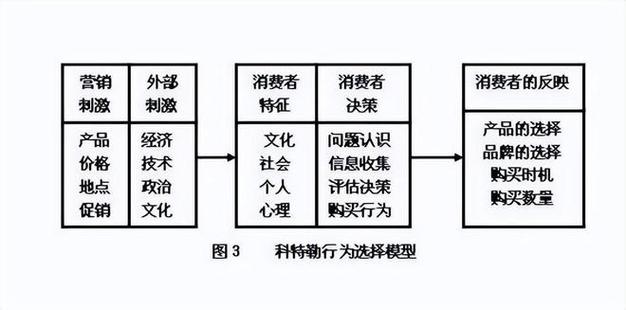

执行功能的发展同样影响着孩子的物品管理能力,这种包含工作记忆、认知灵活性和自我控制的心理过程,在孩子完成多步骤任务时起关键作用,当孩子需要同时记住带作业本、水彩笔和运动鞋时,就像新手司机同时操控方向盘、油门和刹车,难免顾此失彼,美国儿童发展协会的研究表明,70%的学童物品遗失发生在需要同时处理3个以上任务的场景中。

环境塑造的隐形推手

现代家庭中常见的"过度代劳"现象,正在悄然侵蚀孩子的责任意识,某重点小学的跟踪调查显示,每天由家长整理书包的学生,物品遗失率是自主管理学生的3.2倍,这种"保姆式养育"就像给孩子的责任意识戴上呼吸机,当家长突然撤去支持,孩子就会陷入管理真空,更值得警惕的是,62%的家长在帮孩子寻找失物时,会不自觉地强化"犯错也没关系"的心理暗示。

家庭物品管理系统的混乱也在加剧这个问题,心理学家的家庭观察发现,拥有固定收纳位置物品的遗失率,比随意放置的低58%,当孩子的运动鞋可能出现在鞋柜、阳台或汽车后备箱时,记忆检索的难度呈几何级数增长,这种环境无序性对执行功能尚不完善的孩子来说,就像在迷宫中寻找出口。

电子产品的过度使用正在重塑儿童的大脑神经网络,加州大学的研究表明,每天屏幕时间超过3小时的儿童,前额叶灰质密度比对照组低9%,当孩子沉浸在即时反馈的虚拟世界,负责延迟满足和计划能力的脑区得不到充分锻炼,现实生活中的物品管理能力自然难以发展。

重建系统的科学策略

建立责任归属机制是治本之策,新加坡教育部的"成长伙伴计划"提供了可借鉴的模板:家长与孩子签订物品管理协议,明确每件私人物品的监护责任,初期可配合可视化追踪工具,如在书包挂链式登记卡,每完成一次自主清点就获得星星贴纸,广州某实验小学的实践数据显示,这种方法使物品遗失率在8周内下降了73%。

分阶段训练执行功能比笼统说教更有效,可以将物品管理分解为"识别-归位-检查"三环节进行专项训练,例如用"寻宝游戏"培养物品识别敏感度:每天找出5件指定物品的位置,东京大学附属小学开发的"记忆抽屉"教具,通过模拟不同场景的物品收纳,显著提升了学生的空间记忆能力。

环境设计对行为塑造的影响常被低估,德国教育学家提出的"彩虹定位法"值得借鉴:用七种颜色对应每周七天要携带的物品,在玄关设置对应颜色的收纳盒,这种方法不仅降低记忆负荷,还培养了周期性管理意识,杭州某国际学校的案例显示,采用色彩编码系统后,学生课前准备时间平均缩短了40%。

在儿童发展专家看来,丢三落四不应被简单定义为缺点,而应视为需要专业引导的成长契机,就像学步期的踉跄终将转化为稳健的步伐,经过科学训练的物品管理能力,将成为孩子未来规划能力、责任意识的基石,当家长放下焦虑,用系统思维看待这个问题时,那些消失的文具和校服,反而成了培养未来胜任力的最佳教具,每个找不到水杯的孩子,都在等待我们帮他们建造属于自己的记忆宫殿。