当代家庭教育的困境中,一个14岁少年蜷缩在昏暗房间的剪影,构成了无数家庭矛盾的缩影,当电子游戏如同黑洞般吞噬青少年的注意力时,"放任式教育"的争论在家长群体中愈演愈烈,有人高举"自由成长"的旗帜,认为游戏是现代青少年的社交货币;更多人则在深夜凝视着孩子紧闭的房门,被焦虑与无力感反复撕扯,这个看似简单的教育选择题,实则折射出整个时代的教育迷思。

失控的数字囚徒:放任背后的教育代价

神经科学研究揭示,青少年前额叶皮层发育尚未完善,面对即时反馈的游戏机制时,多巴胺分泌系统极易形成病态依赖,某三甲医院青少年心理科数据显示,2023年接诊的600例游戏障碍患者中,93%存在放任型家庭管教模式,这些孩子在虚拟世界获得的不仅是快感,更是现实挫败感的代偿——学业压力、社交障碍、亲子疏离在像素构筑的王国里得到暂时麻痹。

深圳某重点中学的心理咨询档案记录着这样的案例:14岁的小杰连续三个月每天游戏时长超过12小时,父母秉承"快乐教育"理念未加干预,最终导致孩子出现现实感解体症状,将游戏角色身份完全代入现实生活,这种放任非但没能培养出预期的自律能力,反而让少年沦为数字成瘾的奴隶。

教育学家通过追踪研究发现,缺乏监管的游戏行为会导致时间知觉扭曲、目标感丧失等认知损伤,被放任的青少年在虚拟世界投入的时间,本质上是对现实成长机会的透支——错过体能发育黄金期、社交能力培养窗口期、知识积累关键期,这些隐性代价往往在数年后才会显现。

伪开明背后的认知陷阱:放任教育的三大迷思

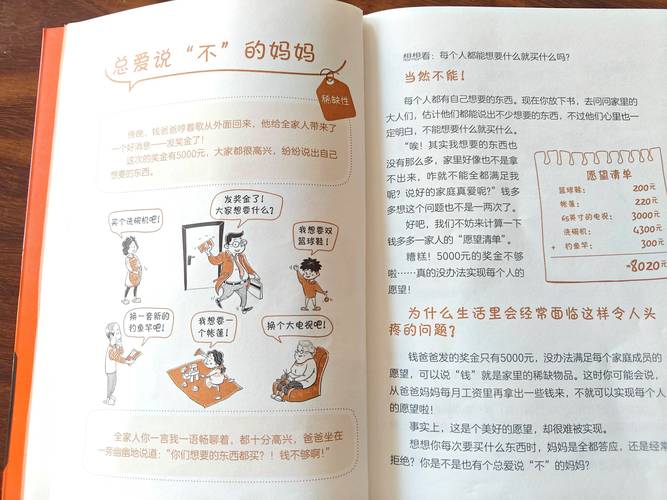

"游戏代练也能年入百万"的幸存者偏差故事,催生了第一个认知误区:将极端个例普遍化,统计数据却显示,我国电竞职业选手录取率不足0.003%,远低于清华北大录取率,这种认知偏差就像鼓励所有孩子放弃学业专攻彩票,本质是家长对现实认知的逃避。

第二个误区是将"自由"等同于"放纵",蒙特梭利教育强调的"有边界的自由",在放任型家庭中被曲解为彻底撒手,真正的自主性需要脚手架式的引导,就像雏鹰学飞需要母鹰示范而不是直接推下悬崖,北京师范大学的跟踪研究表明,获得科学引导的青少年,其自我管理能力比完全放任组高出47%。

最危险的误区是将"接纳"异化为"妥协",当14岁少年连续20小时游戏导致昏厥送医,父母还在辩解"这是他的选择",这种扭曲的尊重实则是教育惰性的遮羞布,青少年心理专家指出,这种妥协本质上是将教育责任外包给商业算法,放任资本逻辑重塑孩子的心智结构。

破局之道:在陪伴中重塑成长契约

建立数字时代的家庭盟约,需要从重构物理空间开始,成都某家庭教育工作室的成功案例显示,将游戏设备移出卧室、设置家庭公共游戏区等空间干预,能使游戏时长自然下降35%,这不是简单的硬件调整,而是通过环境设计重建生活秩序。

戒瘾专家的"替代满足"理论在实践中成效显著,当父母帮助孩子发现编程、机器人、航模等具有相似心流体验的现实活动时,83%的案例显示游戏依赖明显缓解,上海某中学开设的"游戏化学习"课程证明,将学科知识嵌入任务挑战系统,能有效迁移青少年的沉浸体验。

日本教育学家提出的"三十分钟对话法则"值得借鉴:每天专注倾听孩子讲述游戏体验,不评判不打断,持续一个月后,71%的青少年主动降低游戏时长,这种策略的精妙之处在于,通过共情建立信任,让教育引导自然发生而非强制对抗。

站在数字文明与人类本性的十字路口,放任与否的抉择考验着每个家庭的教育智慧,真正的教育者明白,戒除游戏沉迷不是要消灭数字世界,而是帮助孩子在虚实之间建立平衡的支点,当父母愿意放下手机走进孩子的精神世界,当家庭能提供比游戏更具吸引力的成长体验,那个蜷缩在屏幕前的少年自会转身拥抱真实生活的光芒,教育的终极胜利,永远在于用有温度的陪伴唤醒生命内在的成长力量。