2023年某选秀节目总决赛现场,上千名青少年在寒冬中通宵应援;某流量明星代言的商品30秒内销售额破亿;网络平台每月新增数百个明星后援会...这些令人震惊的数据背后,折射出当代青少年偶像崇拜现象已演变为值得警惕的社会议题,作为从事青少年心理研究二十余年的教育工作者,我深切体会到:当追星行为突破适度界限时,不仅影响学业发展和身心健康,更可能扭曲价值认知,这个问题的解决需要家庭、学校、社会形成教育合力。

追星现象背后的心理图景解析

在成都市某重点中学的心理咨询室,15岁的晓雯含泪诉说:"只有看到偶像的笑容,我才感觉生活有意义。"这句话揭开青少年狂热追星的心理密码,处于自我认同关键期的青少年,常将理想自我投射到偶像身上,这种心理补偿机制本属正常,但当资本操纵的造星工业与社交媒体的传播裂变相遇,便催生出令人忧虑的群体效应。

某娱乐公司内部培训手册显示,他们专门雇佣心理学团队设计"情感锚点",通过定期发布生活日常、制造宠粉人设等手段,持续刺激青少年的情感依赖,这种精密设计的情感操控,使不少青少年陷入"虚拟亲密关系"的认知陷阱,北京师范大学2022年的调查显示,73.6%的青少年认为偶像"最懂自己",这个数据远超对父母的信任度。

家庭教育的错位与重构

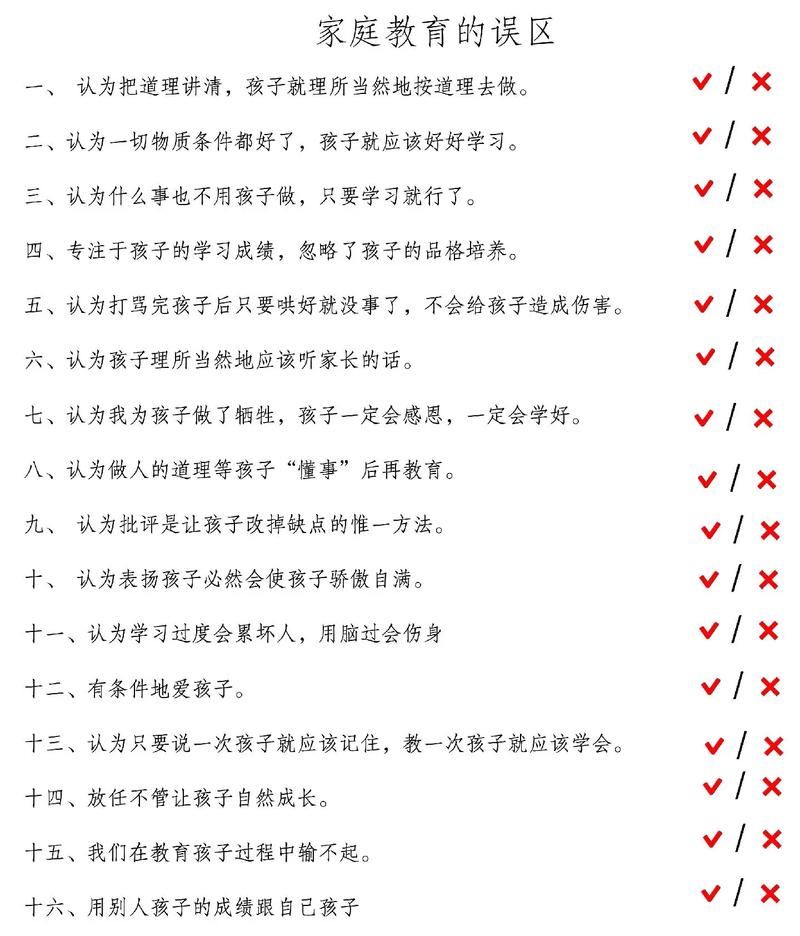

在深圳某心理咨询机构,一位母亲痛心疾首:"我们给孩子最好的物质条件,她却把全部积蓄用来买偶像周边产品。"这种案例暴露出当前家庭教育存在的深层问题,过度强调物质满足而忽视情感陪伴,过分关注学业成绩而漠视精神成长,这种教育失衡使青少年转向虚拟世界寻求慰藉。

建议家长建立"三层对话机制":基础层关注日常生活,中间层探讨兴趣爱好,核心层触及价值观念,比如在讨论偶像时,可以引导孩子思考:"你欣赏他哪些特质?""这些品质如何在自己身上培养?"某地开展的"家庭观影会"活动,通过共同观看明星纪录片,帮助13个家庭建立起理性讨论偶像的文化场域。

学校教育体系的应对策略

上海市某中学的媒介素养课案例值得借鉴,教师以某明星"数据造假"事件为切入点,带领学生分析社交媒体算法机制,解密打榜刷票的资本逻辑,经过六周课程,该校学生自发成立的"理性追星社团",成功引导87%的成员调整追星方式。

建议学校构建"三位一体"干预体系:心理辅导室建立追星行为评估量表,班主任实施分级预警机制,学生社团开展同伴教育,杭州某外国语学校开发的"偶像成长史"研究性学习项目,让学生通过调研偶像奋斗历程,将盲目崇拜转化为自我激励,该项目已推广至全国200余所学校。

社会支持系统的构建路径

韩国"粉丝文化白皮书"的制定经验启示我们:需要建立行业准入标准和行为规范,建议成立文娱行业伦理委员会,对明星经纪公司实行"情感营销"负面清单管理,强制披露打榜活动真实数据,某视频平台近期试点的"防沉迷系统",通过弹窗提醒和时长限制,使青少年过度消费行为下降42%。

从盲目崇拜到理性成长的蜕变

广州女孩小雅的转变令人振奋,曾经为追星荒废学业的她,在家庭、学校的引导下,将偶像的环保理念转化为实际行动,组织同学开展社区垃圾分类项目,最终获得联合国青少年环境奖,这个案例印证:当崇拜转化为成长动力,偶像才能真正发挥积极影响。

建议实施"星光成长计划":建立明星公益档案库,开发偶像正能量案例课程,举办青少年价值观论坛,某基金会发起的"与偶像共成长"项目,邀请艺人参与山区支教,让青少年在公益实践中重构偶像认知,项目开展三年来惠及10万青少年。

站在教育者的视角,我们不必将偶像崇拜视为洪水猛兽,关键是通过智慧引导,将这种青春期的情感投射转化为人格养成的契机,当家庭成为情感沟通的港湾,学校搭建理性思考的桥梁,社会构筑健康文化的堤坝,青少年终将在追星之旅中收获自我成长的光芒,这需要教育者以理解代替说教,用引导替代禁止,在尊重青春特质的同时,帮助他们建立独立判断的坐标系,这才是应对偶像崇拜现象的根本之道。