在小区游乐场的滑梯旁,8岁的晨晨偷偷把同伴的恐龙模型塞进自己口袋时,他的妈妈王女士感觉天都要塌了,这个从小乖巧懂事的孩子,最近接连三次被发现"偷拿"物品:上周是同桌的铅笔,前天是超市收银台的糖果,今天又拿了小伙伴的玩具,无数个"怎么办"在她脑海里盘旋:这是品德问题吗?需要严厉惩罚吗?会不会发展为偷窃癖?这种焦虑在七八岁儿童的家长群体中普遍存在。

成长关键期的特殊心理密码

这个年龄段儿童的行为不能简单等同于成人世界的偷窃概念,根据皮亚杰认知发展理论,7-8岁儿童正处于前运算阶段向具体运算阶段过渡期,他们的物权意识尚未完全建立,对"你的""我的"界限存在认知模糊,美国儿童行为研究机构2022年发布的追踪数据显示,78%的儿童在6-9岁期间有过未经允许拿取他人物品的行为,其中92%的案例在正确引导后不再复发。

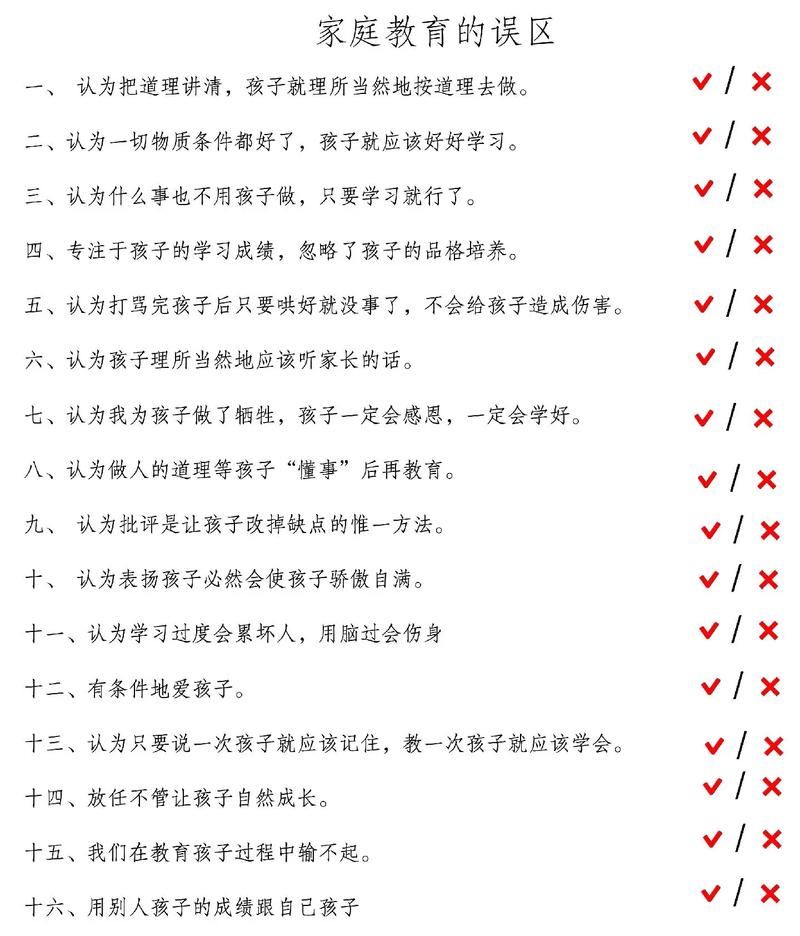

教育者必须避免的五个误区

-

贴标签陷阱:"小偷"这类定性语言会形成心理暗示,斯坦福大学实验证明,被贴上负面标签的儿童,60%会重复类似行为。

-

过度反应模式:当家长表现出极度震惊或愤怒时,孩子可能将行为与获得关注建立错误联结。

-

公共场合处理:在超市当场责骂会严重伤害儿童自尊,诱发对抗心理。

-

物质补偿滥用:"加倍赔偿"可能让孩子误以为金钱可以解决所有问题。

-

对比教育伤害:"你看看人家小明"这类比较会加剧孩子的挫败感。

六个科学引导策略

建立清晰的物权概念(认知重构) 准备三个储物盒,分别贴上"我的""别人的""公共的"标签,当孩子带回不属于自己的物品时,带他进行物品分类游戏:"这只蜡笔应该住在哪个盒子?""如果它找不到主人会不会难过?"通过具象化操作建立所有权意识。

情绪疏导四步法(情感引导) 发现行为后,先用"我看见你拿了小美的发卡"代替"你又偷东西",然后询问:"可以告诉妈妈当时怎么想的吗?"接着共情:"想要漂亮发卡的感觉是不是像心里住进只小猫咪?"最后引导:"我们有什么办法既能欣赏美又不让小美难过?"

后果体验教学(行为矫正) 当孩子拿了超市商品,带他亲自归还并道歉,注意要提前与工作人员沟通,请其配合说:"谢谢你帮阿姨找回来,下次记得先让妈妈付钱哦。"这种正向反馈比斥责更有效。

延迟满足训练(自控力培养) 设置"愿望存钱罐",将孩子想要的物品拍照贴在墙上,每天通过完成小任务积累"美德星星",攒够数量即可兑换,这个过程教会孩子合理获得想要之物的方式。

家庭透明化行动(环境营造) 每周举行家庭分享会,父母主动展示自己的物品来源:"爸爸的钢笔是年度优秀员工奖励""妈妈的丝巾是用稿费购买的",这种示范比单纯说教更具感染力。

文学浸润疗法(价值观塑造) 共读《不是我的错》《苏菲的烦恼》等绘本,讨论主人公的内心挣扎,通过角色扮演,让孩子站在不同立场思考:"如果你是丢玩具的孩子会有什么感受?"

持续观察与专业介入

当孩子出现以下情况时建议寻求心理咨询:

- 连续三个月每月出现类似行为超过两次

- 伴有攻击性行为或自残倾向

- 对任何质询都保持沉默超过两周

- 出现藏匿、说谎等复杂行为模式

北京师范大学儿童发展中心2023年的跟踪研究显示,采用科学干预策略的200个案例中,88%的儿童在3个月内行为消失,9%在半年内改善,仅3%需要专业治疗,这印证了早期正确引导的重要性。

教育启示: 面对孩子的"拿"物行为,家长要做解码者而非审判官,就像园丁不会因为幼苗的旁枝而否定整株植物,我们要看到行为背后的成长诉求,记住每个孩子心里都住着两个小人儿:一个在试探世界的边界,一个在等待被温柔唤醒,我们的责任,就是让那个向善的小人儿获得足够的力量。