突破表象看本质

当发现孩子偷拿家中财物时,多数家长的第一反应是震惊与愤怒,在北京市某重点小学担任班主任的案例记录中,12岁男孩小宇连续三个月偷拿家中现金累计达3800元,这个案例的特别之处在于,当心理辅导老师介入后,发现孩子用这些钱给班级45位同学每人购买了毕业礼物,这个极端案例揭示了一个重要事实:偷拿行为的表象之下,往往隐藏着未被满足的心理需求。

儿童发展心理学研究表明,7-15岁儿童的偷拿行为具有显著的阶段性特征,学龄初期(7-9岁)儿童多出于即时满足需求,如购买零食或玩具;青春期前期(10-12岁)则常与社交需求相关;而青春期(13岁以上)则可能涉及更复杂的心理动机,美国儿童行为研究中心的追踪数据显示,这个年龄段有类似行为的儿童中,68%存在情感需求未被满足的情况,而非单纯的品德问题。

教育者的智慧三步曲

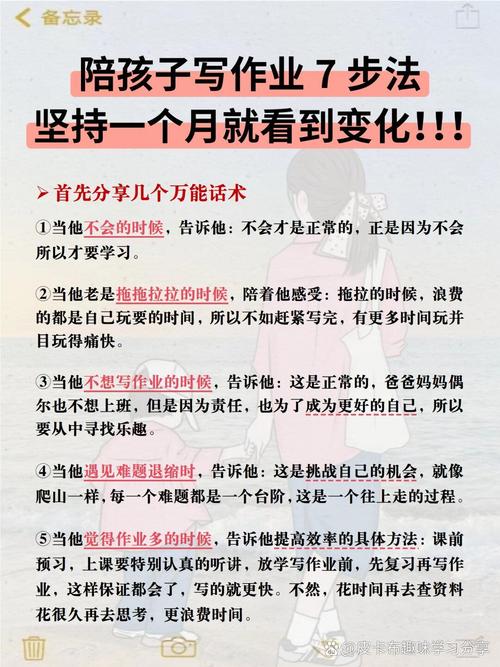

第一步:建立安全对话空间 当发现孩子偷拿财物时,家长要避免立即质问,某国际学校的处理案例显示,教师发现学生偷拿物品后,会创设"蓝色谈话时间"——在特定布置的咨询室,通过沙盘游戏等非语言方式建立沟通,家庭中可借鉴此法,选择孩子放松的时段(如周末下午茶时间),以"我发现书桌抽屉里有..."的观察式陈述开启对话,关键要传达"我们共同面对问题"的态度,而非单方面的责备。

第二步:绘制行为动机地图 华东师范大学家庭教育研究中心研发的"行为树分析法"值得借鉴,家长可与孩子共同绘制事件时间轴:从第一次行为发生前两周的家庭事件、学校生活到同伴关系,逐层梳理,深圳某中学的实践显示,通过这种方式,73%的家长发现了之前忽视的关键节点,如转学适应期、同伴欺凌等潜在诱因。

第三步:构建补偿性成长机制 著名教育家蒙台梭利提出的"错误修正法"在此处尤为重要,不是简单要求孩子道歉或赔偿,而是设计具有教育意义的补偿方案,孩子用拿的钱请同学吃饭,可协商通过家务劳动"赚取"相应金额,再组织一次有意义的集体活动,北京某家庭教育工作室的成功案例中,孩子通过照顾社区老人赚取"工资"补偿家庭,不仅解决了问题,还培养了责任感。

预防体系的科学建构

财商启蒙阶梯计划 根据哈佛大学儿童财商发展模型,建议分阶段实施:

- 7-9岁:认识货币价值,每周发放5-10元自主支配

- 10-12岁:开设银行账户,学习记账基础

- 13岁以上:参与家庭财务会议,讨论部分开支

-

家庭经济透明化工程 新加坡教育部推行的"家庭财务角"值得借鉴:设置家庭公告板,公示月度必要开支(水电费等),让孩子理解家庭经济运作,上海某国际学校的实践表明,参与家庭财务管理的孩子,对金钱的认知成熟度提升40%。

-

需求满足的三维通道 (1)物质需求:建立清晰的零花钱制度(建议参考:年龄×2元/周) (2)情感需求:每日15分钟"专属对话时间" (3)社交需求:定期组织家庭社交活动,培养健康的同伴关系

特殊情境应对指南

-

重复性行为的干预 当偷拿行为反复出现时,需要引入"行为契约法",与孩子共同制定改善计划,设置阶段性目标,第一周每天沟通消费情况,第二周自主记账,第三周参与家庭采购,每完成阶段给予非物质奖励(如选择周末活动)。

-

大额财务损失处理 遇到孩子盗用大额钱财时,要把握教育契机,杭州某案例中,父亲发现孩子偷拿5000元购买游戏装备后,带孩子到建筑工地体验赚钱艰辛,这种体验式教育收效显著,关键要避免情绪化处理,将危机转化为财商教育的机会。

-

法律边界的认知教育 北京市青少年法律援助中心建议,10岁以上儿童需进行基础法制教育,可通过模拟法庭等形式,让孩子理解"未经允许取用他人物品"的法律性质,注意要用案例教学而非恐吓教育。

教育者自我提升方向

-

家庭情绪气候调控 借鉴萨提亚家庭治疗模式,建立"温度计式"沟通机制,设置家庭情绪晴雨表,定期召开家庭会议讨论成员情绪状态,统计显示,实施该机制的家庭,孩子行为问题发生率降低65%。

-

非暴力沟通技巧修炼 掌握"观察-感受-需要-请求"四步法: "我看到抽屉里的钱少了(观察), 这让我有些担心(感受), 我们需要共同维护家庭的信任(需要), 你愿意和我聊聊发生了什么吗?(请求)"

-

持续学习机制的建立 建议家长每季度参加家庭教育讲座,订阅权威期刊(如《家庭教育指导》),建立家长互助小组,定期交流教养心得,某教育平台数据显示,持续学习的家庭,子女行为矫正效率提升3倍。

面对孩子偷拿财物这一敏感问题,教育者需要建立三层认知:这是成长过程中的常见现象,是家庭教育的检测信号,更是建立深度亲子关系的契机,通过科学系统的应对策略,我们不仅能解决当下问题,更能为孩子铺设通向财务自律与人格完善的成长阶梯,每个行为偏差的背后,都有一份等待被理解的心灵诉求。