在社区公园里,一位母亲正对着低头玩手机的儿子发火:"说了多少遍别玩了!眼睛要瞎了知不知道?"男孩置若罔闻地继续滑动屏幕,这个场景折射出千万家庭的共同困境,中国青少年研究中心2023年数据显示,9-15岁儿童日均手机使用时长突破3.8小时,较疫情前增长127%,当传统说教在智能设备面前全面溃败,家庭教育正面临前所未有的挑战。

理解行为背后的心理密码 上海交通大学儿童发展实验室的研究揭示,青少年手机依赖的本质是"三重缺失":现实社交缺失导致转向虚拟社交,成就体验缺失催生游戏依赖,情感联结缺失引发短视频依赖,12岁的晓宇案例极具典型性:父母忙于工作,将手机作为"电子保姆",当发现孩子沉迷后又粗暴没收,导致亲子关系彻底破裂,这个恶性循环的根源,在于家长尚未读懂孩子行为背后的心理诉求。

突破传统教育方式的局限 "每天说几十遍根本没用",这是我在咨询中最常听到的抱怨,神经科学研究表明,重复说教会触发青少年前额叶皮层的防御机制,产生"心理耳聋"现象,杭州某重点中学的心理测评显示,长期接受说教的学生中,68%会产生自动过滤父母话语的条件反射,更值得警惕的是,简单没收手机会引发"禁果效应"——某地青少年心理热线数据显示,因此产生极端行为的孩子数量三年增长3倍。

重建联结的五维解决方案

-

情感联结先于规则建立 北京师范大学家庭教育课题组跟踪研究发现,每天保持15分钟高质量对话的家庭,孩子手机使用时长减少42%,具体实施可遵循"三不原则":不评判、不说教、不打断,例如在晚饭时,父母可以分享自己工作中遇到的趣事,逐步引导孩子敞开心扉。

-

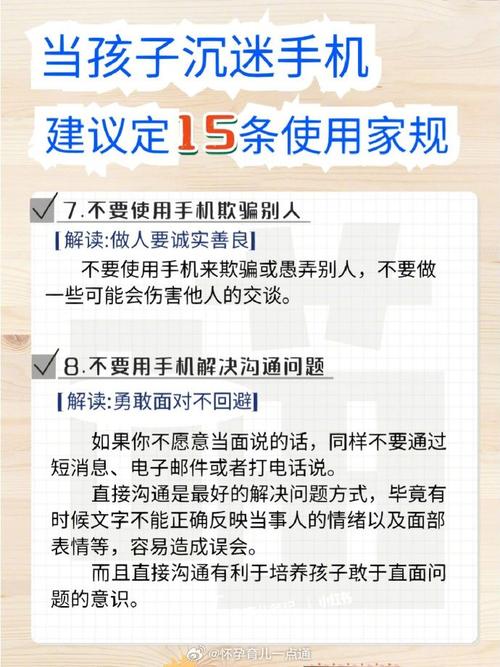

制定"参与式规则" 深圳某国际学校推行的"家庭数字公约"成效显著:邀请孩子共同制定使用规则,将"每天玩手机不超过1小时"转化为"完成学习任务后可获得60分钟自由支配时间",关键要设置缓冲机制,如提前5分钟提醒,避免强制中断引发冲突。

-

创造替代性体验 心理学中的"感官替代理论"指出,丰富的现实体验能自然降低虚拟依赖,建议家庭实施"三个一工程":每周一次户外运动、一次亲子手工、一次家庭电影夜,南京王女士的实践案例显示,通过带孩子参加戏剧工作坊,孩子手机使用时间从每天4小时降至1.5小时。

-

建立"数字断联"时空 哈佛医学院建议每天设置"无屏90分钟",具体可拆解为:晚餐30分钟+睡前阅读30分钟+晨间交流30分钟,关键要营造环境支持,如在特定时段将全家手机集中存放于创意手机驿站(装饰精美的收纳盒)。

-

家长示范与自我成长 首都师范大学的追踪调查显示,父母自身手机使用时长每减少1小时,孩子模仿性使用会降低23%,建议家长建立"行为可见化"机制:在客厅设置"家庭行为记录板",共同记录每日屏幕使用时间,形成正向激励。

特殊情况应对策略 对于已出现严重依赖的个案,可采用"渐进式脱敏法":第一周每天减少15分钟,配合替代活动奖励,某临床案例显示,通过将游戏时间转化为篮球训练时长,成功帮助14岁网瘾少年重建生活规律,当孩子出现情绪失控时,可采用"暂停技术":带离冲突现场,待情绪平复后再进行非暴力沟通。

在这个数字化浪潮不可逆转的时代,德国教育家赫尔巴特的箴言依然闪耀:"教育不是注满一桶水,而是点燃一把火。"解决手机沉迷的关键,在于点燃孩子对现实世界的热爱之火,当父母放下焦虑的说教,真正走进孩子的内心世界,那些困在手机里的灵魂,终将找到回归现实的道路。