盛夏蝉鸣中,全国中小学生的暑假生活已拉开帷幕,教育部2023年青少年网络使用调研数据显示:假期日均使用电子设备超6小时的学生占比达67.8%,其中连续使用时长突破8小时的"重度依赖群体"较去年同期增长12%,面对这个数字时代的教育困境,家长们既担忧电子设备侵蚀孩子的身心健康,又困惑于如何在科技浪潮中把握教育尺度。

现象背后:手机依赖的深层动因

-

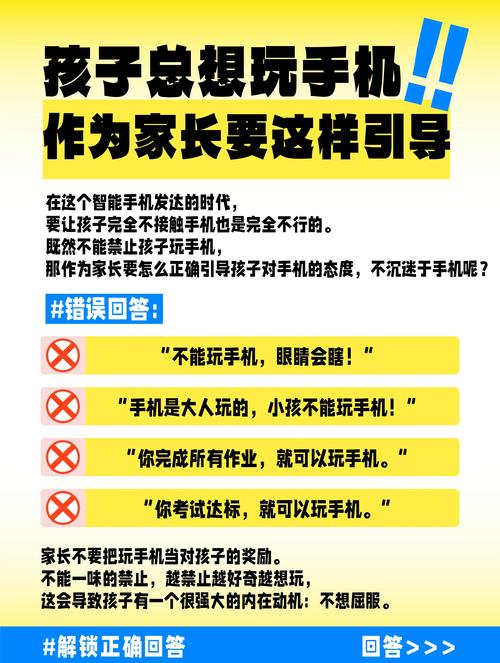

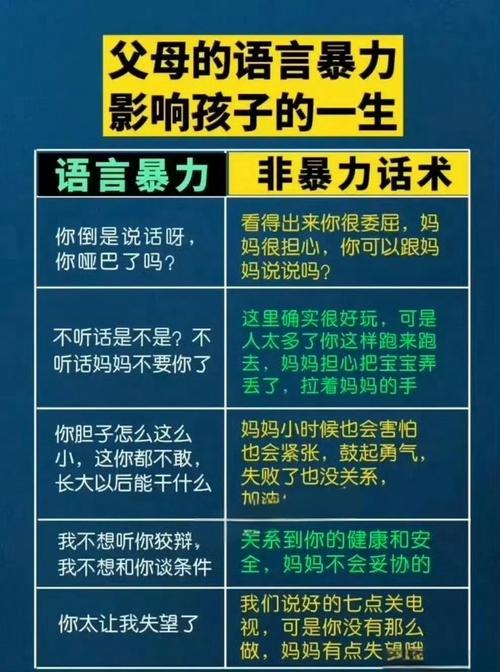

代际困境中的教育盲区 当代家长群体普遍存在"双重标准"现象:自己日均刷手机3.8小时(中国社科院2023数据),却要求孩子完全隔绝数字世界,这种割裂的家庭数字生态,本质上反映了成年人尚未完成的数字素养教育,当父母在餐桌上刷短视频时,孩子自然将手机视为正常生活组成部分。

-

替代性活动体系的坍塌 传统假期中的自然探索、社会实践等成长场景正在消失,城市儿童活动空间较二十年前缩减62%(北师大环境学院数据),社区少年宫数量减少43%,校际夏令营价格中位数达6800元,当现实世界缺乏吸引力,虚拟世界自然成为避难所。

-

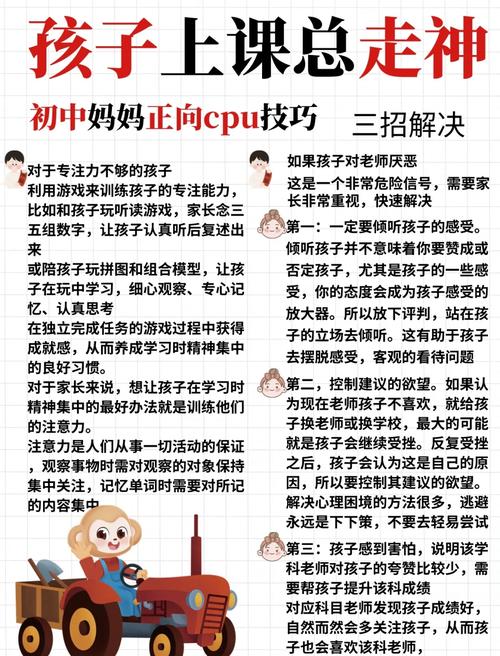

社交货币的数字化迁移 青少年研究中心调查显示,00后群体中78%的日常社交发生在网络空间,从游戏组队到短视频共创,从虚拟偶像追星到二次元文化圈层,数字社交已成为新生代的"第二母语",简单切断网络连接,可能意味着将其隔绝于同龄社交体系之外。

破解困局的系统性方案 (一)建立"数字契约"家庭治理体系

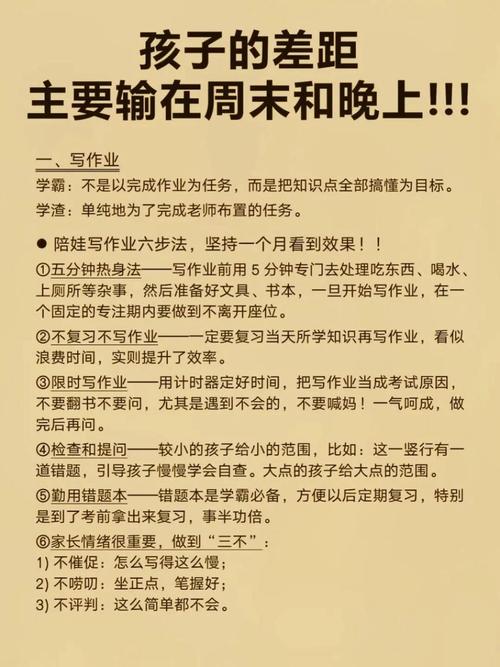

召开家庭会议制定《假期数字设备使用公约》,具体条款应包含:

- 每日分时段使用规划(建议采用"1+1+1"模式:学习1小时+运动1小时+自由活动1小时循环)

- 设备使用场景白名单(如在线课程、电子阅读、创意软件)

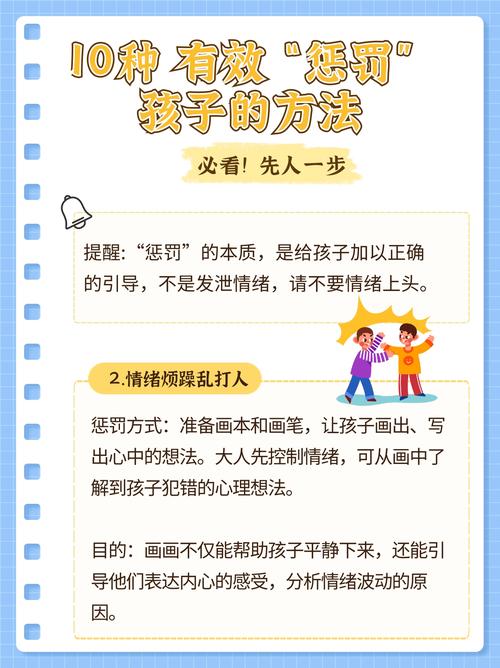

- 违规惩戒机制(建议采用"自然惩罚法",如超时10分钟则次日减少20分钟使用权)

引入"家庭数字银行"概念,将屏幕时间转化为可量化积分:

- 完成家务劳动+20分/项

- 户外运动超30分钟+50分/次

- 阅读纸质书籍每100页+30分

- 积分可兑换游戏时间或实物奖励

(二)重构假期生活内容矩阵

打造"现实增强"体验项目:

- 组织家庭"城市探险":制定公交线路图,完成10个地标打卡

- 开展"21天技能挑战":从烘焙、木工到编程、滑板

- 创建"家庭研究院":选定天文观测、植物培育等长期课题

构建同龄社交实体网络:

- 发起"社区少年帮":每户轮流主办主题活动

- 组织"技能交换市集":用自身特长换取他人教学

- 策划"00后创业体验":从手作义卖到社区服务

(三)开展数字素养启蒙教育

举办"手机解剖工作坊":

- 拆解短视频算法机制

- 分析游戏成瘾设计原理

- 演练网络信息甄别技巧

启动"创作者培养计划":

- 指导拍摄vlog记录假期

- 学习使用Pr、AE等专业软件

- 组织家庭微电影大赛

(四)构建家长示范新范式

实施"数字斋戒日":

- 每周设定24小时无设备日

- 建立家庭"手机驿站"(固定存放点)

- 开展传统游戏复兴(棋牌、手工、庭院运动)

创建家长成长社群:

- 组织"育儿科技读书会"

- 开设"代际沟通工作坊"

- 建立"教育资源共享云盘"

(五)构建专业支持系统

医疗机构介入:

- 定期进行视力筛查(建议每两周1次)

- 开展颈椎保健操教学

- 监测昼夜节律变化

教育机构协同:

- 学校布置"无屏作业"(实践类、体验类)

- 少年宫开设"脱敏夏令营"

- 图书馆组织"深度阅读马拉松"

长效机制的生态构建 解决屏幕依赖问题本质上是重构家庭教育生态,需要建立"预防-干预-发展"三级响应体系:

- 预防层面:制定《家庭数字素养发展纲要》,明确各年龄段能力标准

- 干预层面:开发"屏幕使用健康评估系统",设立红黄蓝预警机制

- 发展层面:搭建"数字公民成长路径",将设备使用转化为能力培养工具

在这场与数字时代的教育对话中,我们既要警惕技术异化的风险,也要把握数字化转型的机遇,当家长能够以成长型思维看待电子设备,将其转化为认知发展的脚手架而非娱乐至死的麻醉剂,孩子们自会在虚实交织的世界中,找到健康成长的平衡点,这个暑假,或许就是我们重建亲子数字生态的最佳起点。