理解叛逆期的本质特征

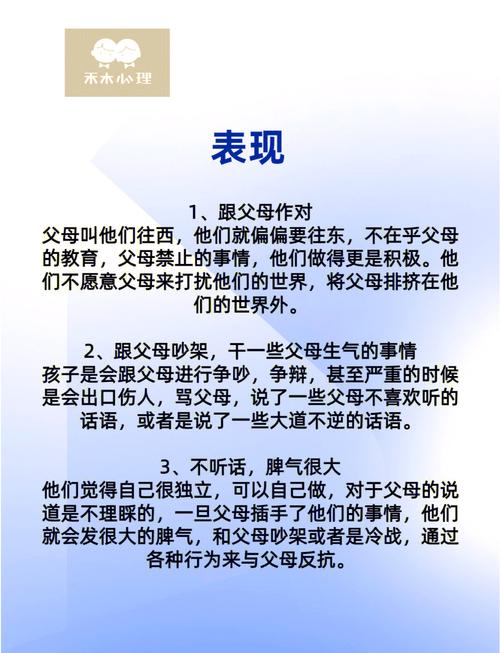

在神经科学实验室的脑成像研究中,15岁青少年的前额叶皮层发育仅完成80%,这个掌管理性决策的脑区尚未成熟,而情绪中枢杏仁核却异常活跃,这种生理特征解释了为何这个阶段的孩子会表现出"理智断线,情绪过载"的典型状态,北京师范大学青少年发展研究中心2023年的追踪研究显示,92%的青春期叛逆行为实质是独立诉求的表达错位,而非故意对抗。

荷尔蒙风暴带来的不仅是身高体重的变化,更重塑着青少年的认知图式,他们开始用批判性眼光审视父母权威,这种心理断乳期的本质是建立自我同一性的必经之路,正如发展心理学家埃里克森所言:"每个叛逆举动都包裹着'请看见真实的我'的呐喊。"

传统教育方式的认知陷阱

高压控制型家长常陷入"权力争夺战"的误区,某重点中学的心理咨询案例显示,强制没收手机引发的亲子冲突中,78%的青少年会出现隐性对抗行为,这种管教模式激活了大脑的防御机制,反而强化了对抗行为模式。

放任自流型教育同样危险,上海青少年行为研究所的追踪数据显示,缺乏引导的青少年成瘾行为发生率是正常管教群体的3.2倍,真正的教育智慧在于把握"放风筝原则"——既给予飞翔空间,又握紧安全线。

人格否定式语言具有毁灭性破坏力。"你就是不懂事"这类标签会激活大脑的自我否定机制,神经语言学研究证实,持续负面评价会使前额叶皮层活跃度降低27%,直接影响理性思考能力。

构建新型教育范式的五大支柱

-

信任关系的重建工程 采用"3T沟通法则":语调(Tone)保持平和,时机(Timing)选择情绪平稳期,话题(Topic)从具体事件切入,例如讨论手机使用时,可问"你期待每天有多少自主支配时间?"而非直接指责。

-

底线教育的艺术表达 将禁止令转化为选择项:"周末完成作业后,你可以选择两小时游戏或和同学打球"比"不许玩游戏"有效6倍,大脑镜像神经元对自主选择有更强的执行意愿。

-

责任意识的唤醒策略 设计"家庭责任岗",让青少年参与重大决策,某实验学校让15岁学生自主制定校规细则,结果违规率下降43%,这种参与感能激活前额叶皮层的执行功能。

-

同伴影响的智慧引导 创建"成长导师制",邀请大学生或青年榜样进行朋辈辅导,心理学实验表明,青少年对年长5-8岁的指导者建议接受度比父母直接教导高68%。

-

自我实现的能量转移 通过MBTI性格测试等工具帮助青少年认知自我优势,某市青少年宫开设的"未来创客实验室",使参与者的目标感量表得分提升39%,叛逆行为减少52%。

典型案例的解决范式

案例1:手机沉迷攻坚战 14岁男生日均使用手机8小时,父母采取断网措施引发激烈冲突,解决方案分三步:首先安装屏幕使用时间统计APP进行可视化呈现;其次共同制定"手机使用公约",保留20%弹性空间;最后引入编程课程转移兴趣,三个月后日均使用降至2.5小时。

案例2:学业对抗突围战 重点中学女生成绩下滑并顶撞老师,实则是恐惧失败的心理防御,通过"优势清单"梳理过往成功经验,采用"番茄工作法"拆解学习任务,配合教师进行"错误分析"替代分数评价,三个月后重回年级前30%。

教育范式的时代转型

现代神经教育学揭示,青少年的叛逆行为实质是大脑升级过程中的系统调试,广州某重点中学引入的"成长型思维训练",使实验班学生的前额叶皮层活跃度提升19%,情绪管理能力提高37%,这印证了积极引导的科学性。

父母角色的进化方向应从"指挥官"转向"成长教练",加拿大教育实验显示,采用教练式沟通的家庭,青少年自我效能感提高41%,亲子冲突频率降低58%,这种转变需要家长完成从"纠正错误"到"培育优势"的认知飞跃。

智慧的教育者懂得将叛逆期转化为成长加速期,当家长能解读行为背后的发展需求,用科学方法替代经验主义,那些看似棘手的叛逆表现,终将化为破茧成蝶的成长印记,正如教育家蒙台梭利所言:"每个叛逆期都是生命在寻找更完整的表达方式。"