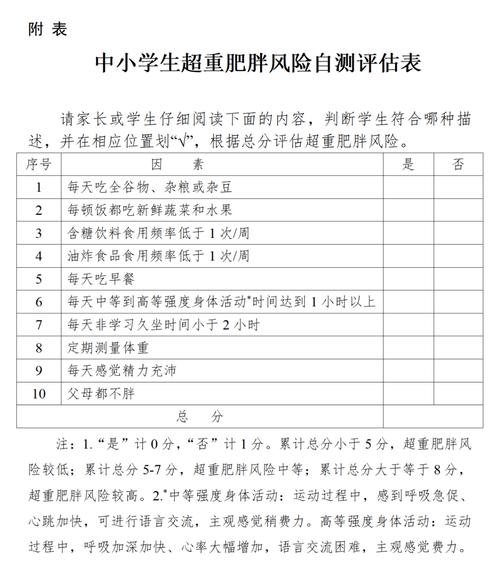

暑假刚开始一周,李女士就发现12岁的儿子每天抱着手机超过8小时,从起床刷短视频到深夜偷偷玩游戏,孩子的眼睛始终粘在发光的屏幕上,这种现象并非个例,中国青少年研究中心2023年的调查显示,假期中小学生日均使用电子产品时间较学期增加217%,其中65%的时间消耗在娱乐类应用,面对这个困扰千万家庭的时代课题,我们需要的不是简单的"没收手机",而是构建一套科学系统的解决方案。

认知突围:理解手机依赖背后的心理机制 (1)现实世界的吸引力真空 当孩子说"手机好玩"时,实际在表达现实生活缺乏吸引力,现代城市儿童的生活半径常局限在"家-学校-培训班"三点之间,缺少自然探索、同伴游戏等真实体验,某重点小学的跟踪调查显示,参加户外营地的学生假期手机使用时长比居家学生减少42%。

(2)即时反馈的成瘾逻辑 游戏设计的即时奖励机制恰好满足青少年大脑发育期的多巴胺需求,神经科学研究表明,短视频每15秒的刺激间隔,与大脑奖赏回路的兴奋周期高度吻合,这种生理层面的成瘾机制,远非简单的意志力可以对抗。

(3)镜像学习的家庭示范 家长日均使用手机5.8小时的示范效应(卫健委2022数据),使手机成为孩子眼中最熟悉的"生活必需品",在深圳某社区的亲子观察项目中,父母手机使用时间每减少1小时,孩子使用时长同步下降23分钟。

分级管理:构建年龄适配的干预方案 (1)学龄前阶段(3-6岁):建立替代系统 • 实施"彩虹时间表":用七色卡片对应不同活动(蓝色-绘本、绿色-手工等) • 引入实体玩具的数字化联动:例如编程积木、AR地球仪 • 家庭游戏时间占比提升至60%(建议每天2小时亲子互动)

(2)小学阶段(7-12岁):培养契约精神 • 共同制定"数字公民守则":包含使用时段、时长、内容三大维度 • 建立积分银行系统:将家务、运动等转化为游戏时长 • 每周召开家庭议会:动态调整规则并处理争议

案例:北京某家庭实施的"手机驾照"制度,孩子通过安全知识考核获得分级使用权限,违规扣分触发自然惩罚,实施三月后日均使用时间从4.2小时降至1.5小时。

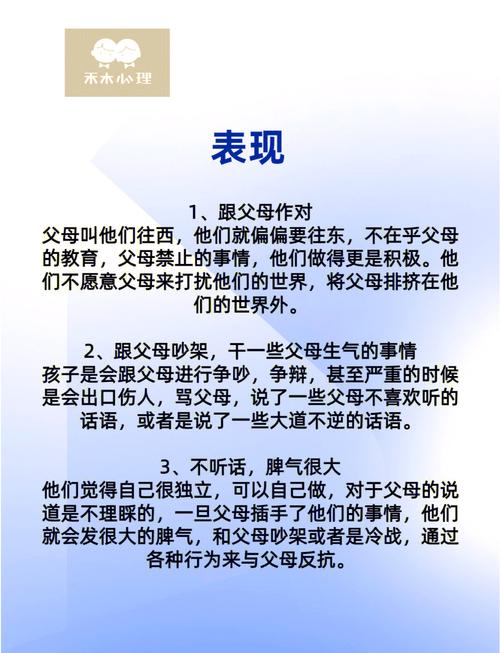

(3)中学阶段(13-18岁):激发自主管理 • 引导制作"数字生活平衡轮":涵盖学习、社交、健康等八个维度 • 开展"21天挑战计划":用行为设计学原理培养新习惯 • 创建兴趣实践项目:如vlog创作、编程比赛等正向引导

场景重构:重建现实世界的多维吸引力 (1)打造家庭"第三空间" 将客厅改造为"无屏互动区",设置桌游角、阅读舱、手工台等功能模块,杭州某社区推行的"客厅革命",使参与家庭的亲子冲突下降57%。

(2)设计沉浸式体验活动 • 自然探索:组织昆虫旅馆搭建、星空观测等项目 • 生活实践:开展家庭烹饪日、旧物改造计划 • 社会实践:参与社区服务、职业体验等公益活动

(3)构建同龄社交网络 协助组建运动联盟(如骑行小队、滑板社团)、兴趣公社(戏剧社、科创团),上海某中学的"真人图书馆"项目,通过线下兴趣社交使手机依赖率下降34%。

技术赋能:善用工具而不被工具支配 (1)设备管理方案 • 使用家庭路由器设置分时段网络权限 • 启用屏幕时间管理功能(如iOS屏幕使用时间)过滤软件(需与孩子共同设定规则) 引导 • 创建学习型账号:关注博物馆、科普类UP主 • 订阅优质音频节目:替代部分短视频消费 • 参与在线创作平台:将消费转化为产出

(3)数据可视化反馈 每周生成使用报告,用图表呈现各应用耗时占比,引导孩子自主分析时间管理漏洞,某教育机构实践显示,可视化反馈使68%的学生主动调整使用习惯。

家长必修课:超越管控的陪伴艺术 (1)自我反思:检视家庭情感账户 每天保证20分钟"纯净陪伴"(不带手机的真实对话),定期进行家庭满意度测评,心理学研究表明,亲子关系指数每提升10%,手机依赖风险降低27%。

(2)情绪教练:转化冲突为教育契机 当出现使用纠纷时,采用"描述事实+表达感受+共同解决"的沟通模型。"妈妈注意到这周有三天超时使用(事实),我担心影响视力(感受),我们一起看看怎么调整好吗?(解决)"

(3)成长型思维:将挑战转化为能力培养 把手机管理作为培养时间管理、自控力的实践场域,某重点中学的追踪调查显示,成功实现自主管理的学生,在其他领域的自律表现提升41%。

在数字时代完全隔绝手机犹如阻止江河入海,智慧的疏导远胜于蛮力的堵截,当我们用丰富的现实体验填满孩子的生活,用真诚的陪伴重建亲子纽带,用渐进的方式培养数字素养,手机自然会回归工具本质,这个暑假,或许可以从一次家庭露营、一场庭院足球赛、一本共同创作的旅行手记开始,让孩子在真实世界的阳光里,找到比屏幕更璀璨的光芒。