清晨六点半的闹钟第五次响起时,王女士终于忍无可忍地推开儿子的房门,17岁的小杰蜷缩在被子里,手机屏幕的蓝光映在他疲惫的脸上,这是本学期第三次被班主任约谈,月考成绩单上刺眼的红色分数刺痛着这位母亲的心。"你就是太懒了!"这句责备脱口而出的瞬间,她突然意识到,类似的对话在过去两年里已经重复了上百次,这种令人窒息的亲子拉锯战,正在千万个中国家庭里悄然上演。

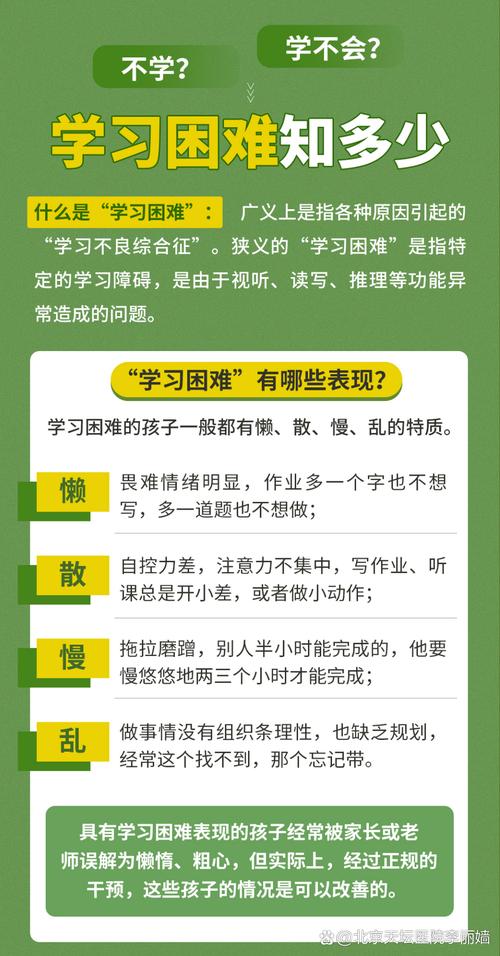

"懒惰"表象下的心理密码 当我们给青少年贴上"懒惰"标签时,往往忽略了行为背后的复杂心理机制,北京师范大学青少年发展研究中心2023年的调查显示,78%的"学习倦怠"学生实际上存在不同程度的心理困扰。

1 目标感缺失症候群 在应试教育的重压下,许多高中生陷入价值迷失的漩涡,当学习被简化为分数竞争,当未来被压缩成大学录取线,青少年与生俱来的求知欲正在被功利主义逐渐吞噬,某重点中学的心理咨询记录显示,高达63%的学生坦言"不知道学习为了什么"。

2 慢性压力引发的心理保护 持续的高强度学习会导致大脑前额叶皮质功能异常,神经科学研究证实,长期处于压力状态的学生,其决策中枢会优先选择低能耗的"节能模式",这就能解释为什么有些学生会突然放弃努力——这不是惰性,而是大脑启动的自我保护程序。

3 习得性无助的恶性循环 当学生反复经历"努力-失败"的挫败体验后,会形成深层的心理防御机制,就像实验中多次触电却无处可逃的狗,最终会放弃挣扎,教育心理学家塞利格曼的研究表明,这种习得性无助一旦形成,需要系统的心理干预才能破除。

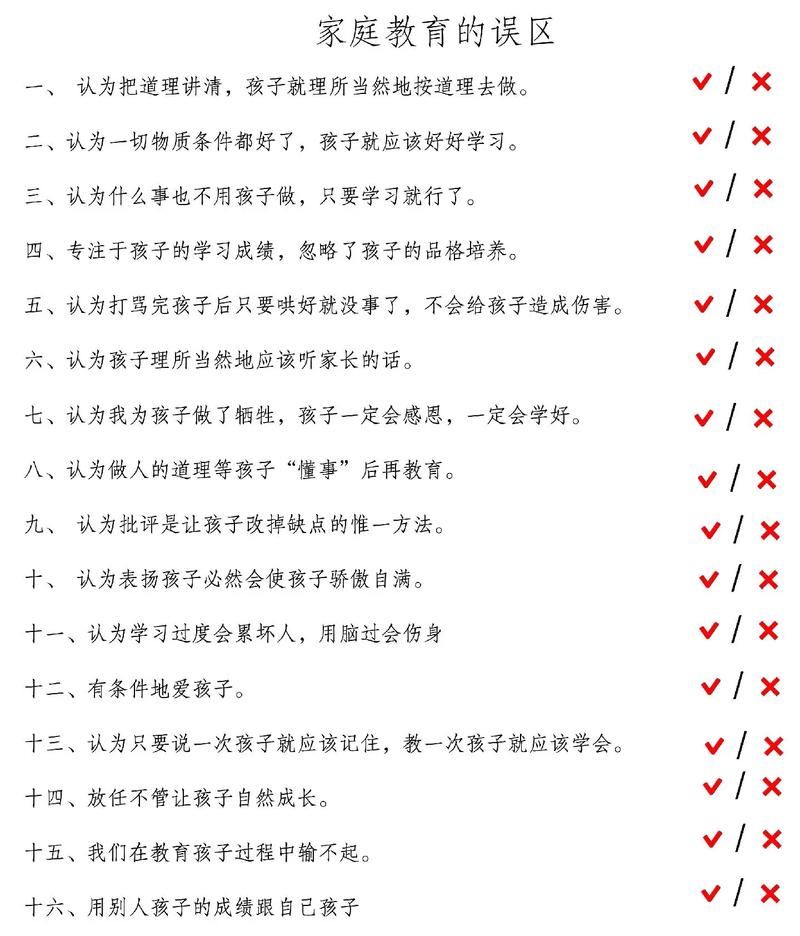

教育者的认知突围 要破解"懒惰"迷局,成年人首先要完成三个认知升级:

1 警惕"懒惰"标签的诅咒效应 美国教育协会的跟踪研究发现,被教师定义为"懒惰"的学生,两年后学业表现下降的概率是普通学生的2.3倍,这个标签就像心理上的紧箍咒,会不断强化学生的负面自我认知。

2 重新定义学习价值坐标系 上海某示范性高中进行的教育实验颇具启发性:当物理课引入航天工程案例,当历史作业变成家族口述史整理,原本"懒散"的学生展现出惊人的专注力,这说明不是学生缺乏动力,而是教育方式需要唤醒内心的求知欲。

3 理解Z世代的认知特征 数字原住民的大脑神经回路与上代人存在显著差异,他们擅长并行处理信息,渴望即时反馈,重视个体价值实现,强制要求他们适应工业化时代的教育模式,就像让智能手机运行DOS系统。

破局之路:构建可持续学习生态系统 3.1 神经可塑性训练方案 • 每日微目标法:将学习任务分解为15分钟可完成的单元,配合番茄工作法使用 • 成功日记:记录每天3个微小成就,重塑自我效能感 • 认知重塑练习:用"我正在培养专注力"替代"我必须克服懒惰"的自我对话

2 学习环境的重构艺术 (1)物理空间设计原则:

- 设立"无电子设备"学习区

- 采用可调节色温的照明系统

- 配置可站立式书桌提升专注度

(2)心理安全边界的建立:

- 实行"错误赦免日"制度

- 创设非评判性沟通机制

- 引入游戏化激励机制

3 内在动机的唤醒策略 华东师范大学的对比实验显示,实施以下措施后,实验组的学习投入度提升47%: • 生涯探索工作坊:通过MBTI职业性格测试、企业见习等方式连接当下学习与未来可能 • 项目式学习设计:围绕社会热点开展跨学科研究,如"城中村改造的经济学与社会学分析" • 自主决策空间:允许学生自主选择20%的学习内容和评估方式

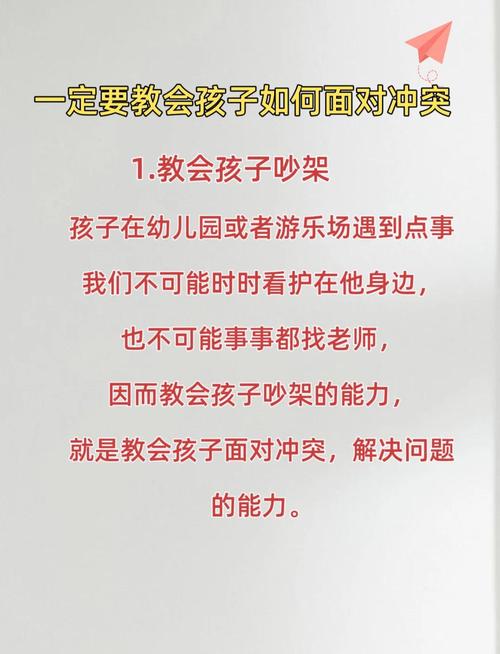

家校协同的智慧 4.1 家长角色转型路线图 • 从监工到教练:掌握GROW目标对话技术 • 从批评家到观察者:学习非暴力沟通技巧 • 从施压者到支持者:建立情感安全基地

2 教师的教学创新清单 • 差异化教学设计工具箱 • 形成性评价实施指南 • 课堂心流状态监测技术

3 三方协同机制建设 建议每月举行"学习生态圆桌会议",建立包含学生、家长、教师、心理咨询师的多维支持系统,北京某中学实践该模式后,学生学业预警率下降38%。

教育的本质是点燃 当我们凝视那些被称为"懒惰"的年轻面庞时,看到的应该是未被点燃的火种,而非残缺的灰烬,每个看似懈怠的高中生内心,都住着一位等待出征的骑士,他们需要的不是责备的鞭子,而是照亮前路的火把,以及相信他们终将找到自己战场的坚定目光,在这个充满不确定性的时代,让我们用智慧与耐心,共同守护这份成长的觉醒。