(全文约2100字)

某天清晨,张女士在整理儿子书包时发现一部崭新的智能手机,面对质问,14岁的李明眼神躲闪,承认是用压岁钱偷偷购买的,这个场景正在无数中国家庭中上演,根据2023年《青少年网络使用调查报告》显示,初中阶段是青少年私自购买电子设备的高发期,63.5%的受访家长表示经历过类似情况,这个看似简单的消费行为,实则是家庭教育、学校教育与社会环境多重因素交织的复杂课题。

手机诱惑背后的心理图谱 在探讨如何处理之前,我们需要深入理解青少年的心理需求,美国发展心理学家埃里克森的心理社会发展理论指出,12-18岁正处于"自我同一性与角色混乱"的关键期,当石家庄某重点中学开展匿名问卷调查时,超过80%的学生承认"拥有手机意味着被同龄人接纳"。

-

社交认同的具象化符号 在数字化社交时代,手机不仅是通讯工具,更是青少年构建社交网络的数字身份证,来自杭州的案例显示,没有手机的学生在班级群组讨论、兴趣小组活动中的参与度明显偏低,这种被排斥感会催生强烈的补偿心理,促使他们通过非常手段获取手机。

-

自主意识的觉醒与反叛 成都家庭教育研究中心追踪调查发现,62%的偷买手机行为发生在父母严格禁止使用电子设备的家庭,14岁的王同学在访谈中说:"他们越禁止,我越想证明自己能掌控生活。"这种对抗性行为本质上是青春期寻求独立的外化表现。

-

虚拟世界的补偿机制 北京师范大学的脑科学研究表明,青少年前额叶发育不完全导致其更易被即时反馈吸引,当现实中的学业压力、家庭矛盾难以排解时,短视频、手游提供的多巴胺刺激成为快速出口,广州某心理咨询机构数据显示,偷买手机的学生中,48%存在不同程度的现实社交回避倾向。

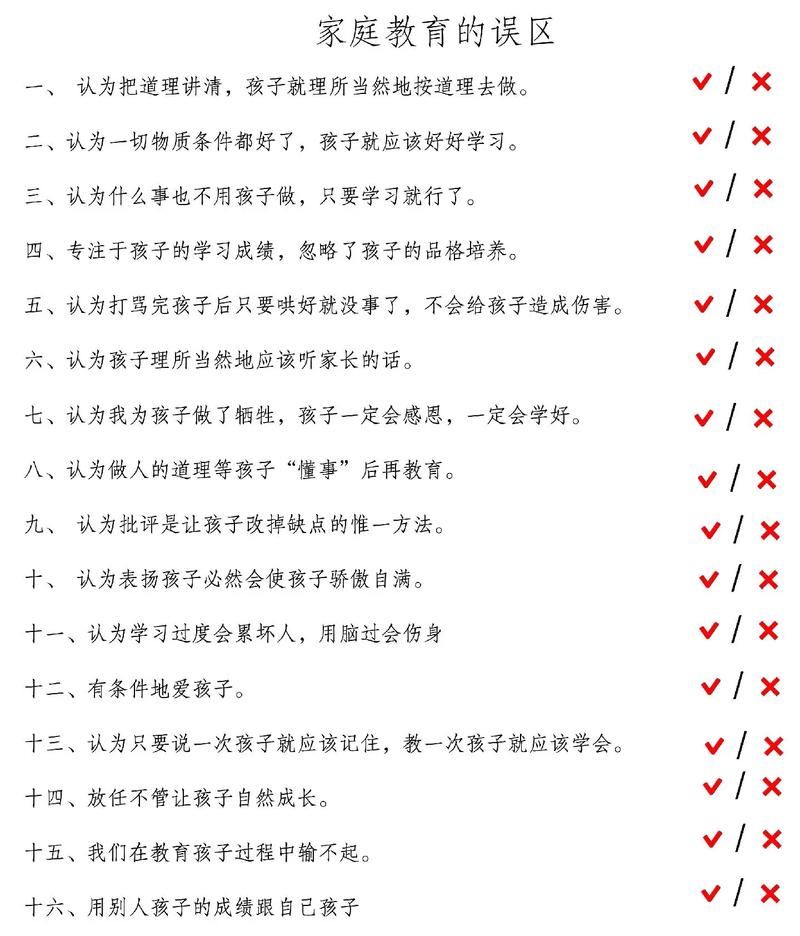

教育者的应对误区与代价 面对这个棘手问题,多数家长容易陷入非此即彼的极端处理模式,这些方法往往治标不治本,甚至造成二次伤害。

-

高压管控的恶性循环 江苏某中学班主任分享的案例极具代表性:父亲发现女儿偷买手机后当场摔毁设备,导致女儿离家出走17小时,这种简单粗暴的处理方式可能满足家长的情绪宣泄,却彻底摧毁了亲子沟通的桥梁,神经科学研究证实,青少年在激烈冲突中产生的皮质醇激增会损害海马体,影响认知功能。

-

放任自流的隐性危机 与之相对的"民主型"家长往往陷入另一个误区,上海某国际学校家长坦言:"想着堵不如疏,结果孩子每天玩到凌晨两点。"缺乏引导的自主权赋予,本质上是教育责任的逃避,临床心理学研究显示,这类家庭的孩子更容易发展出手机依赖症。

-

物质奖惩的短期效应 "月考进前十就给你买手机"的交易式教育正在城市家庭蔓延,这种模式短期内可能见效,但扭曲了学习动机,埋下功利主义隐患,更危险的是,当奖励未能兑现时,孩子可能采取更极端的方式自行获取。

构建教育共同体的破局之道 解决这个问题的关键在于建立家庭、学校、社会三位一体的教育支持系统,北京某示范校的实践表明,通过系统性干预,学生私自购买手机的比例可以从28%降至9%。

家庭场域:从监控到赋能 (1)信任重建工程 深圳家庭教育指导师建议采用"三阶段谈话法":首先描述事实而非评判("我注意到你有了新手机"),接着表达感受("这让我有些担心"),最后共同制定解决方案,这种沟通方式将对抗转化为合作。

(2)数字素养培养计划 杭州某家庭的成功案例显示,家长与孩子签订《数字设备使用公约》,包含每日使用时长、禁用场景等条款,同时预留20%的弹性空间,关键是将监管转化为自我管理能力的培养。

(3)替代满足机制建设 组织家庭露营、运动挑战等线下活动,用真实的多巴胺分泌替代虚拟快感,南京某心理咨询机构跟踪数据显示,参与户外活动的青少年手机依赖度下降37%。

学校场域:从禁止到引导 (1)媒介素养课程开发 上海某中学将手机管理纳入校本课程,通过模拟联合国、微电影创作等实践活动,将手机转化为学习工具,参与学生中,83%养成了更健康的设备使用习惯。

(2)同伴教育体系构建 北京某初中成立"数字生活委员会",由学生自主制定《文明用机守则》,开展"断网实验周"等活动,这种同龄人引导比教师说教有效3.2倍(该校跟踪数据)。

(3)心理咨询网络完善 建立分级预警机制,对私自购买手机且出现行为异常的学生进行专业心理干预,成都某校的经验表明,早期识别和干预能减少72%的问题恶化可能。

社会场域:从放任到共治 (1)商家责任强化 建议推行"青少年购机备案制",要求商家在向未成年人出售电子设备时需联系监护人确认,日本2009年实施的《青少年网络环境整备法》已证明其有效性。 分级制度 借鉴欧盟的PEGI分级系统,建立符合国情的数字内容审核机制,英国研究显示,分级制度实施后青少年接触不良内容的概率下降41%。

(3)公共空间建设 增加青少年活动中心、社区图书馆等线下空间供给,武汉某区的实践表明,每万人新增1个青少年活动空间,区域内未成年人手机持有率下降5.3%。

教育本质的回归与超越 在这场与智能设备的博弈中,我们最终要守护的是孩子健全的人格发展,广州某重点中学的跟踪研究显示,那些成功度过手机依赖期的学生,往往在后期展现出更强的自我管理能力和创新思维,这提示我们:危机处理得当,完全可以转化为成长契机。

教育者需要意识到,禁止手机不是目的,培养数字时代的完整人格才是根本,当孩子学会在虚拟与现实间建立平衡,当他们理解科技应为人生赋能而非主宰生活,那些曾经引发冲突的手机,终将成为见证成长的纪念碑。

这个问题的终极解决方案,或许就藏在德国哲学家雅斯贝尔斯那句教育箴言里:"教育的本质是:一棵树摇动另一棵树,一朵云推动另一朵云,一个灵魂唤醒另一个灵魂。"在数字浪潮汹涌的今天,我们比任何时候都需要这种温暖而坚定的教育智慧。